Auftakt mit einem One-Night-Stand

Mit einem One-Night-Stand hat am Donnerstagvormittag der erste Lesungstag bei den 39. Tagen der deutschsprachigen Literatur im ORF Theater in Klagenfurt begonnen. Im Auftakt-Text des Wettbewerbs lässt Katerina Poladjan eine Witwe mit einer französischen Zufallsbekanntschaft in einem Südtiroler Berggasthof ins Bett gehen. Die Jury zeigte sich nicht gänzlich befriedigt.

Poladjan, 1971 in Moskau geboren und seit 1979 in Deutschland lebend, arbeitet auch als Schauspielerin und spielte etwa in "Der Untergang". 2011 erschien ihr Debütroman "In einer Nacht, woanders". Sie las einen Auszug aus dem von Rowohlt Berlin für Ende August angekündigten Roman "Es ist weit bis Marseille". Ihr Text ist die intensive Geschichte einer Trauer und der sehr unterschiedlichen Bewältigungsstrategien des acht Monate zurückliegenden Todes eines Familienvaters durch die Witwe Ann und ihren Sohn. Ein zentraler Schauplatz ist dabei ein Berggasthof oberhalb von Sterzing, bei dem eine Liebesnacht zwischen Ann und Luc in das Verschwinden der Frau am Morgen danach und die Desorientiertheit ihres Liebhabers beim Erwachen mündet.

Diskutiert wurde danach über Eric Clapton und Jean-Luc Godard, spezifisch Schweizer, österreichische und französische Bergliteratur-Zugänge, über Orgiastik und Erektionsstörungen. Juryvorsitzender Hubert Winkels ortete in dem Text das zu starke Aufladen eines Onenightstands: "Das ist zu viel für ein bisschen Sex." Hildegard Keller zeigte sich ein wenig ratlos: "Was hält den Text eigentlich zusammen? Was will der Text?" Sandra Kegel sah einen "Kreuzungstext", der "sprachlich hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben" sei. Wesentlich mehr konnte Stefan Gmündner damit anfangen, kritisierte jedoch wie seine Kollegen ein Abgleiten in Naturmetaphorik. Klaus Kastberger urteilte über den Text: "Er ist nicht grottenschlecht, er ist ganz ok." Juri Steiner sah "die drei großen Ängste der Menschheit: Tod, Liebe, Wahnsinn" miteinander verbunden. Meike Feßmann, die Poladjan eingeladen hatte, befand den Text formal für fantastisch gearbeitet und sah "sehr viele schöne Bilder für erotische Begegnungen".

Bachmann-Preis 2015: Die Teilnehmer

Effektbewusst

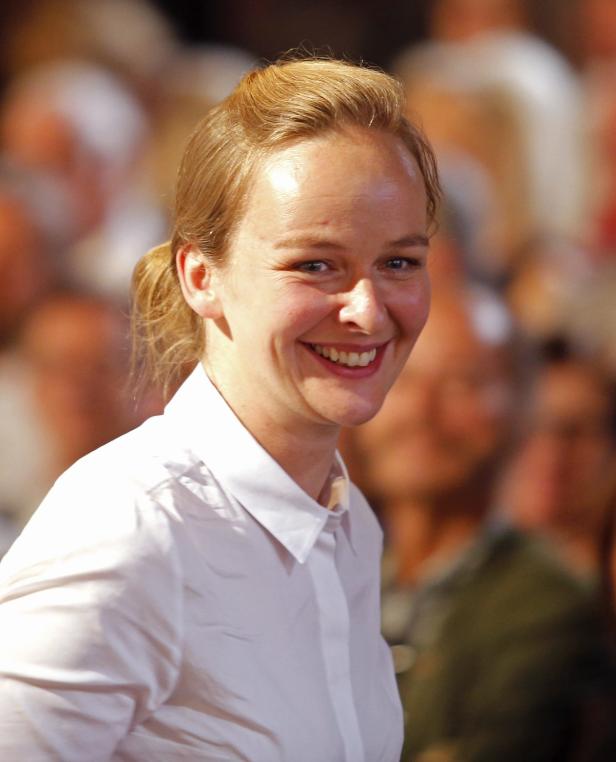

Eine effektbewusste, am Ende heftig beklatschte Vorlese-Show lieferte danach Nora Gomringer, 1980 in Neunkirchen an der Saar geboren. Gomringers Text handelt von der Recherche einer Autorin namens Nora Bossong, die ausgerechnet zur Zeit des Bachmann-Wettlesens in einem Hochhaus Parteien interviewt und sie zum Tod des 13-jährigen Tobias befragt, der von einem Balkon im fünften Stock gestürzt ist. Der als Pflegekind bei einer Frau untergebrachte Bub hat sich vermutlich umgebracht. Im Laufe der von ständigen Perspektivenwechseln geprägten Gespräche kommt der Verdacht auf, dass Tobias möglicherweise homosexuell war und dafür Demütigungen und Nachstellungen ertragen musste.

Die Jury war anschließend voll des Lobes. Sandra Kegel, die Gomringer eingeladen hatte, lobte die "Verstörungskomödie", die "meisterliche Vielstimmigkeit" und den "unglaublich rasanten Perspektivwechsel". Hubert Winkels nannte den hörspielartigen Text "großartig", Hildegard Keller "raffiniert abgründig", Stefan Gmünder "sehr, sehr genial gemacht". Juri Steiner empfahl Gomringer als Hausautorin des CERN, nicht nur, weil die Autorin Bossong wunderbar zum "Gottesteilchen" des Higgs-Boson passe. Klaus Kastberger, dessen unverwandte Direktheit ein erfrischender Neuzugang im Konzert der Jury-Stimmen darstellt, meldete "leise Zweifel" an, ob der Text nicht "total gewieft" und allzu offensichtlich mit der medial inszenierten Situation des Wettlesens spiele und man ihm nicht ein wenig auf den Leim gehe. Auch Meike Feßmann lobte die tolle Performance deutlich mehr als die literarische Qualität des Textes.

Aus der Bahn geworfen

Saskia Hennig von Lange, 1976 in Hanau geboren, las einen "Hierbleiben" betitelten Text. Er handelt in der Ich-Form von einem Lastwagenfahrer, der für eine Umzugsfirma mit einer fremden Wohnung unterwegs ist. Er scheint gänzlich aus der Bahn geworfen, weil seine Gefährtin gegen seinen Willen ein Kind erwartet. Die Situation eskaliert in verschiedenen Steigerungsstufen, von einem Zusammenbruch und anschließendem Zusammenstoß mit einem helfend eingreifenden Mann auf einem Parkplatz bis zu einem Unfall.

Abseits der einladenden Jurorin Sandra Kegel, die einen tollen "Auto-Text" zwischen Autonomie und Autark-Sein ortete, und ihrem Kollegen Juri Steiner erntete der Text deutliche Kritik. "Das geht nicht auf", befand Meike Feßmann, eine Tendenz zur Langeweile sah Hubert Winkels. "Mir ist nicht fad geworden", entgegnete Klaus Kastberger, dem im Gegenteil zu viel passiert, was dem Text seine Radikalität nehme. Doch als "weiblicher Erklärungsversuch für das männliche Ticken" sei er interessant. Dieser "große Exodus eines Schwangerschaftsfeindes" habe etwas Unglaubwürdiges, urteilte Hildegard Keller.

Brot

Startnummer vier hatte Sven Recker gezogen, 1973 in Bühl (Baden) geboren und in Berlin lebend. Der ehemalige Sportjournalist las am Donnerstag zu Beginn der Nachmittag-Session einen Auszug aus seinem Ende August in der Edition Nautilus erscheinenden Romandebüt "Krume Knock Out".

"Brot, Brot, Brot" heißt sein Text, und an Brot soll der auf Entziehung befindliche Alkoholiker Börner immer dann denken, wenn er sich ein Bier holen will. Börner ist einer von drei Protagonisten in Reckers Text, zwischen denen die Stimmen wechseln. Daneben gibt es noch Drago, der ins Spital eingeliefert wird und dort bei der Notaufnahme randaliert, sodass die Dritte im Bunde, die Ärztin Julia, ihn fixieren und auf die Psychiatrie überweisen lässt. Der von Recker mit großem Druck vorgetragene Text bietet ein dreistimmiges Psychogramm einer kranken, ausgepowerten Gesellschaft.

Chancen auf einen Preis darf sich Recker nach den folgenden Jury-Urteilen wohl keine ausrechnen. Sandra Kegel sah in dem Text eine "Staatsallegorie", in der die Figuren bisweilen zum Stereotyp neigen. Hubert Winkels kritisierte, dass man immer sogleich "alles über die Figur" erfahre und dies danach nur noch detailreich ausgeführt werde: "Das geht literarisch gar nicht." Stefan Gmünder fand "Figuren aus einem Klischeekaufhaus", Hildegard E. Keller "Schablonen, die nicht lebendig werden". Klaus Kastberger ließ der Text, der Haltungen nur reproduziere, "völlig kalt". Juri Steiner fand den Text "nicht so schlecht, wie ihr ihn jetzt gemacht habt" und rang sich ebenso wie Meike Feßmann zu einer eher halbherzigen Verteidigung durch.

Lob für Fritsch

Meike Feßmann sah darin "eine durch und durch morbide Geschichte, wie ein Entwurf zu einem Bild". Ihre "Mischung aus Kälte und Einfühlungsvermögen" sah sie dabei als Qualität. Sandra Kegel fand den Text großartig, Hildegard E. Keller las ihn als Memento mori, in dem auf "ganz, ganz gekonnte Weise die Zeit ästhetisch gedehnt" werde. "Das hat mir alles sehr gut gefallen." Hubert Winkels ortete einen "auf überschaubare Weise gelungenen Text" und "eine im Kern vollkommen ödipale Geschichte", in der manches ein bisschen zu dick aufgetragen sei. "Ich habe etwas begriffen", bekannte Juri Steiner, "ich bin angerührt". Klaus Kastberger nannte den Text der von ihm vorgeschlagenen Autorin "den bisher literarischsten Text, den wir gehört haben". Auch Stefan Gmünder zeigte sich beeindruckt und ortete "große Lässigkeit und Meisterschaft": "Die Bilder stimmen, und die Metaphern stimmen. Es ist schwer, etwas gegen diesen Text vorzubringen."

Der Auftakt-Tag ist bei den teilnehmenden Autorinnen und Autoren grundsätzlich wenig beliebt. Die Statistik scheint ihnen recht zu geben. Der letzte Bachmann-Preisträger, der die Jury bereits am ersten Tag nachhaltig überzeugen konnte, war Lutz Seiler im Jahr 2007. Nach einer Zwischenbilanz nach dem ersten Tag dürfte für die Preisverleihung am Sonntag Nora Gomringer und Valerie Fritsch aber durchaus spannend werden.

Am Freitag startet der zweite Lesungstag mit dem aus Kärnten stammenden, in Berlin lebenden Peter Truschner, gefolgt von der in Wien lebenden FALKNER und Tim Krohn. Am Nachmittag lesen Monique Schwitter und die deutsche Autorin Ronja von Rönne.

Vierzehn Teilnehmer

Heuer treten zehn Autorinnen und vier Autoren bei beim Bachmann-Preis an, der am Sonntag mit Jury-Schlussdiskussion und Preisverleihung abgeschlossen wird. Die letzten Lesungen kommen am Samstag vom Berner Jürg Halter, der Klagenfurterin Anna Baar und von der gebürtigen Linzerin Teresa Präauer, ehe Dana Grigorcea, die in Bukarest geboren ist und in Zürich lebt, den Abschluss macht.

3sat überträgt die Lesungen und Diskussionen live im Fernsehen und im Livestream.

Neuer Jury-Vorsitz

Am Sonntag (5. Juli) werden vier Preise vergeben, einer weniger als im Vorjahr. Der nach der in Klagenfurt geborenen Autorin Ingeborg Bachmann (1926-1973) benannte Hauptpreis ist mit 25.000 Euro dotiert. Hinzu kommen der mit 10.000 Euro dotierte Kelag-Preis, der mit 7.500 Euro dotierte 3sat-Preis, sowie der über das Internet ermittelte BKS-Bank-Publikumspreis (7.000 Euro), dessen Sieger zudem das Stadtschreiberstipendium der Landeshauptstadt Klagenfurt in der Höhe von 5.000 Euro erhält. Weggefallen ist heuer der Ernst-Willner-Preis (5.000 Euro).

Bei der abendlichen Eröffnungsveranstaltung erklärte Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) im Kurz-Interview mit Moderator Christian Ankowitsch "Alle Menschen sind sterblich" von Simone de Beauvoir zu jenem Buch, bei dem er am ehesten Trost und Rat finde. Die Hauptfigur des Geschichte des 1946 erschienenen Romans wird durch einen Trank unsterblich.

Im vergangenen Jahr gewann Tex Rubinowitz den Bachmann-Preis. Auch für jene, die Literatur kalt lässt, gilt: Heiß hergehen wird es in Klagenfurt in jedem Fall. Für die kommenden Tage ist hochsommerliche Hitze angesagt.

INFOS: bachmannpreis.orf.at

Mit der traditionellen Klagenfurter Rede zur Literatur eröffnete dieses Jahr der deutsche Bachmann-Preisträger des Jahres 2010, Peter Wawerzinek, die 39. Tage der deutschsprachigen Literatur. Der 60-jährige Rostocker outete sich in seinem "Tinte kleckst nun einmal" betitelten Text als Klagenfurter und Österreicher.

"Die Buchstaben beißen. Die Worte wehren sich. Schöne Sätze tragen nun einmal Dornen", begann Wawerzinek seine bereits als Büchlein vorliegende Rede und bekannte schon bald: "Geradezu, aufrecht, kühn und mutig nenne ich hier und heute Österreich meine Heimat, Klagenfurt meine Geburtsstadt, obwohl die wahre Geburtsstadt Rostock ist. Und obendrein bin ich zurzeit auch Stadtschreiber in Magdeburg. Dennoch, ich betrat die Welt der Literatur auf österreichischem Boden, erblickte in Klagenfurt das literarische Licht. Durch meinen inneren Zwillingsbruder bin ich irgendwie Österreicher geworden."

Er sprach über sein Aufwachsen als Heimkind in Mecklenburg und über seine erste Buchlektüre "heimlich unterm Dach des Hauses der Adoptionseltern". "Es gibt mich als Mensch und Mecklenburger. Es gibt mich als Autor und Klagenfurter. Wo aber ist einer daheim, von seiner Mutter verlassen, in Heimen aufgewachsen, der mit seinen Phantasien früh schon in die Fremde zieht?" Später habe er in Berlin begonnen, "Leute zu bewundern, die Texte schrieben". Aber: "Meine Karriere begann in Österreich, neunzehn Jahre vor meinem zweiten Versuch, in Klagenfurt den Bachmannpreis zu gewinnen und dadurch als Schreiberling anerkannt zu werden."

Ost-Klischee

Wawerzinek erinnerte sich an seine Reise mit seinem damaligen Verleger Erich Maas nach Klagenfurt, als er 1991 zum ersten Mal beim Bachmann-Preis antrat: "Dem Ost-Klischee zu entsprechen, trugen Maas und ich billige, arg rumänisch aussehende Anzüge. Maas fuhrwerkte, wann immer ich angesprochen und interviewt wurde, mit seiner Videokamera herum, filmte die fragenden Personen aus vollster Nähe. Und schon entstand um uns eine Art Mondhof, die Aura der Verunsicherung." Er gewann "Platz vier", das Bertelsmann-Stipendium. "Ich blieb eine schöne Weile lang im Gespräch, hatte viele Lesungen, bekam gute Honorare ausgezahlt. Und dann war auch das ausgestanden und vorbei. Ich wurde, was ich vor dem Preis gewesen war, einer, der sein Geld nun wieder mit richtiger Arbeit verdiente; auf dem Kollwitzplatz Bratwürste verkaufen."

Nach einigen Höhen und Tiefen ("Ich schrieb mich binnen weniger Jahre leer. Ich trank. Das Leben ist kurz.") trat er 2010 mit einem Auszug seines Romans "Rabenliebe" zum zweiten Mal in Klagenfurt an und wurde mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis und dem Publikumspreis ausgezeichnet. Im Jahr darauf wurde er Stadtschreiber in Klagenfurt: "Klagenfurt ist ja nicht einfach nur so eine Stadt. Ich schätze in Klagenfurt alle möglichen Arten von Ablenkung sehr, man kann sich hier so herrlich davon abhalten, zu tun, was anstünde. Klagenfurt besitzt eine verblüffende Dichte an Dichtern. Du sitzt hier an einem Tisch und hörst die Leute über Ereignisse reden, die passiert sein könnten oder reine literarische Erfindungen sind. (...) Schreiben heisst hier vor allem übers Schreiben viel zu reden, darüber vor allem, wie man für seine Kunst leiden müsse, dass darüber dann mitunter Jahrzehnte vergehen könnten, ehe sich magerer Erfolg aller Mühen einstelle."

Wahlklagenfurter

Der Klagenfurter Autor sei "nicht mit allgemein-österreichischer Elle zu bemessen", nicht zuletzt hätten es die hier Schreibenden "ungemein schwerer, die Herausforderung ist unmittelbar. Alljährlich zu den Bachmanntagen bekommen sie hier andere sich mühende Autoren vorgestellt; live mit anschließender Debatte und Preisverleihung hautnah zu erleben." Der Wahlklagenfurter Wawerzinek hatte aber auch etwas zu beichten, "hoffend, es wird mir nicht als ein Klagenfurt herabsetzender Akt von Missachtung gewertet. Weiss der Lindwurm warum, aber ich habe in Klagenfurt nicht einmal im See gebadet."

Zum Schluss machte Wawerzinek darauf aufmerksam, dass der deutsche Maler Georg Baselitz in Salzburg die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen bekommen habe. Er habe ebensolche Verdienste für dieses Land erworben, meinte der Autor. "Ich bitte hiermit um ähnlich zuvorkommende Behandlung meiner Person."

Kommentare