Andächtige Memes, virale Verschnürungen: Die Künstlerin Zenita Komad

Es braucht schon ein bisschen Mut, ein ganzes Museum mit seinen Werken zu befüllen, einige davon 15 Jahre alt oder mehr – und daneben ganz neue, atelierfrische Gemälde, Collagen und Installationen. Was hält stand, was fällt ab? Und was bedeutet das für eine Künstlerin, die in den Nullerjahren gefühlt überall war, „gehypt“, wenn man so will, aber noch ohne den Dauerwirbel, den das Social-Media-Zeitalter mit sich brachte?

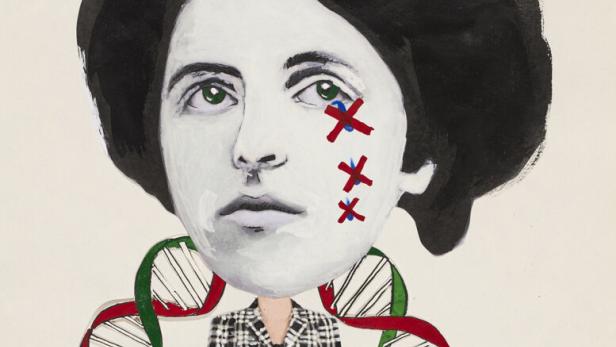

Ein Gedanke, der bei der Ausstellung von Zenita Komad im Museum moderner Kunst Kärnten in Klagenfurt – eine von zwei „Comeback-Shows“ der gebürtigen Kärntnerin derzeit – durchs Gehirn fährt, ist der: Ihre Arbeiten, auch die von „früher“, passen sehr gut in die digitale Gegenwart, weil sie teils wie Internet-Memes funktionieren.

„Der Krieg ist aus“

Sinnsprüche, mit Bildern und Fragmenten kombiniert, teilweise ins Absurde gedreht: Ist es nicht das, was wir uns dauernd am Handy hin- und herschicken? Insbesondere die Collagen, in einem Raum der Klagenfurter Schau dicht gehängt, schreien fast nach einem „Share“-Button: „Dieses Kunstwerk dürfen nur Geimpfte betrachten“, steht auf einem Blatt, „Was für ein (UN)Glück für die Regierenden, dass viele Menschen (nicht) denken“ doppeldeutig auf einem anderen.

Zur Person

Zenita Komad, 1980 in Klagenfurt geboren, ging als 16-Jährige nach Wien und studierte an der Angewandten sowie an der Akademie der bildenden Künste. Sie lebt in Kärnten

Ausstellungen

Die Werkschau „Der Krieg ist aus“ ist bis 19. 5. im Museum moderner Kunst Kärnten in Klagenfurt zu sehen. Parallel läuft im KultumMuseum Graz bis zum 26. 5. die Schau „Nie wieder Krieg“

Undigital

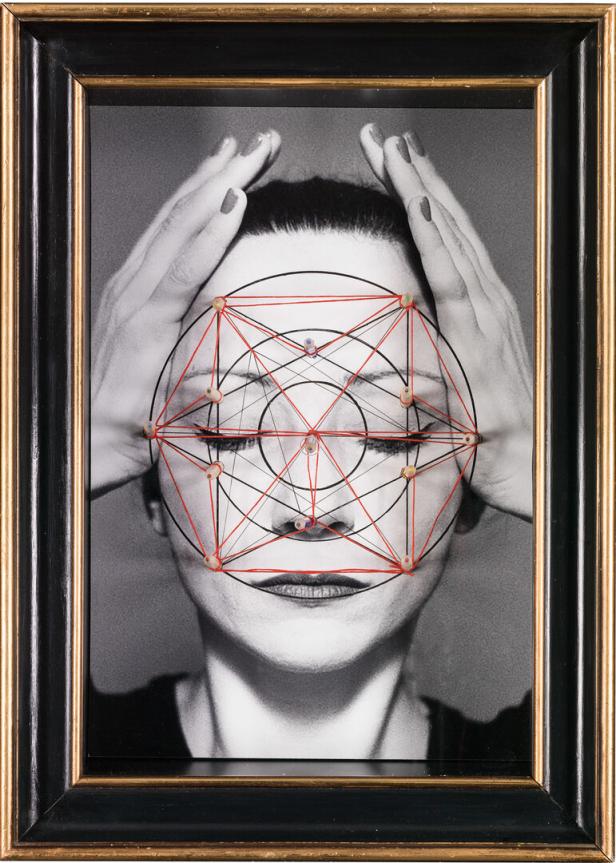

Aber natürlich sind die Werke der 1980 geborenen Künstlerin, die bei Franz Graf studierte und vor ihrer Rückkehr nach Österreich längere Zeit in Israel lebte, ihrem Wesen nach gänzlich undigital: Alte Stiche und Bücher sind Ausgangsmaterialien ihrer Collagen, Figuren und Symbole sind oft in der Geschichte verankert – und mit roten Fäden ineinander verschnürt.

In den großformatigen Materialbildern, die ein wenig den Geist von Claes Oldenburg atmen, kommen noch Stoffe, Mechanikteile und riesige Schlüssel hinzu. Das Werk scheint hier näher an den aus Opfergaben und Andachtsbildchen gezimmerten Votivbildern, die in manchen alpenländischen Bauernstuben hängen, oder an Emblemen, den Vorformen der „Memes“, die in der Barockzeit religiös-moralische Inhalte transportierten.

Wie diese Verwandten von außerhalb der Kunstsphäre scheinen auch Komads Bilder einen Körper und ein Eigenleben zu haben, und sie scheinen mehr zu wollen, als nur den ästhetischen Sinn anzusprechen. Transzendenz ist ein Thema, das wiederholt auftaucht, in den Textbausteinen wie auch in komplexen geometrischen Formen, die auf Religionen oder spirituelle Praktiken Bezug nehmen.

Erlösung

Komad selbst sieht sich selbst keiner Institution zugehörig, ihr Streben nach etwas Erlösendem ist ihrem Werk aber immer wieder eingeschrieben. Gepaart ist es mit einem kreativen Furor und einer Lust am Machen: Der führt dazu, dass die Papiere, Objekte und Gemälde oft nicht jene Perfektion und konzeptuelle Strenge haben, die so manche Jungstars, die nach Komad am Hype-Himmel aufstiegen, heute zur Schau stellen.

Ein Nachteil ist das sicher nicht. Doch Komads Kosmos, in dem alles mit allem verbunden ist, wirkt manchmal auch ein wenig hermetisch. Den Dialog mit einem Kurator und mit anderer Kunst der Gegenwart zu wagen, wäre der nächste mutige Schritt.

Kommentare