100 Jahre Leica: Klein, praktisch, gut

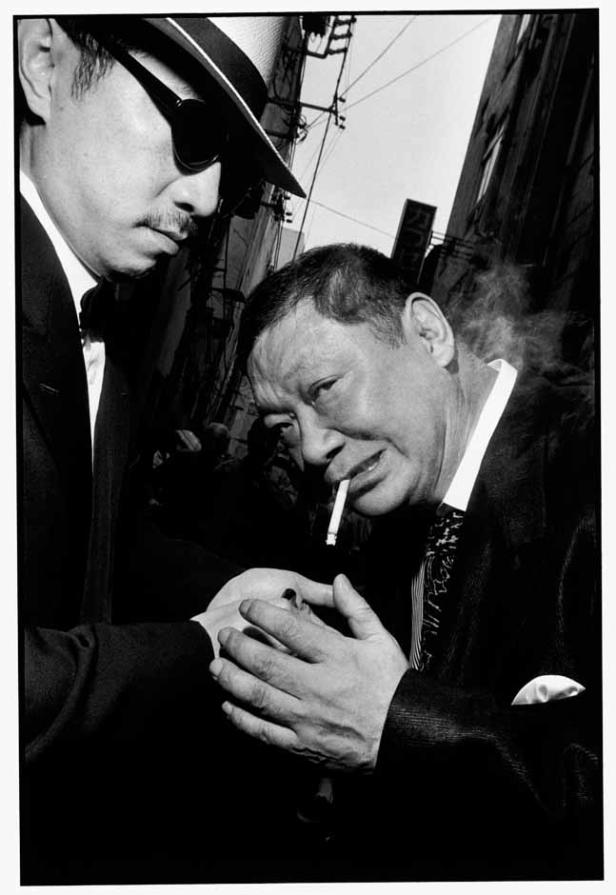

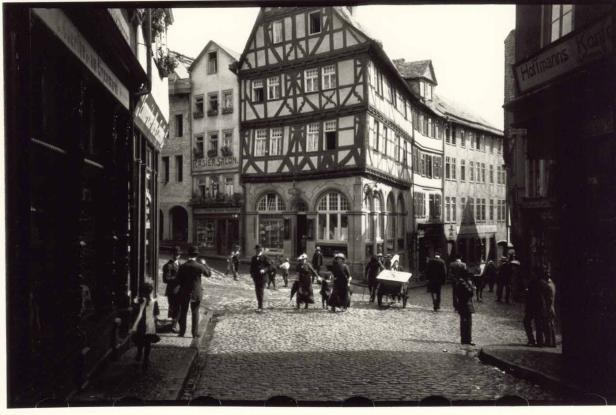

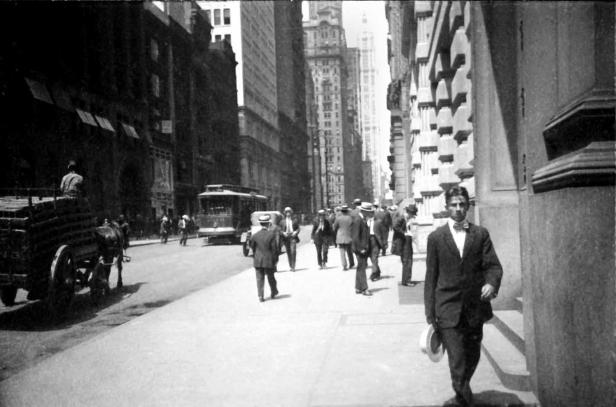

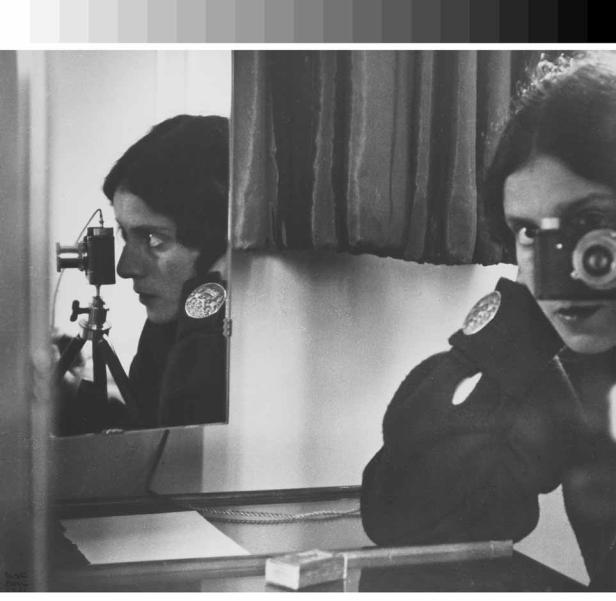

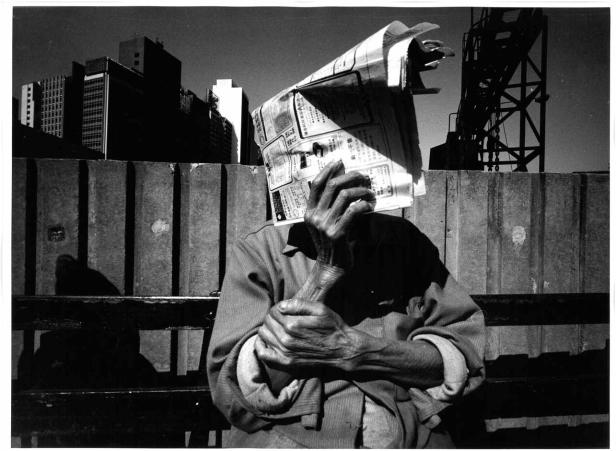

Ein Eintrag im Werkstattbuch belegt: Spätestens im März 1914 hatte Oskar Barnack, seinerzeit Feinmechaniker bei Ernst Leitz, Wetzlar, das erste funktionstüchtige Modell einer Kleinkamera für 35 mm-Kinofilm fertiggestellt. Mit der kriegsbedingt erst 1925 eingeführten Leica (Abkürzung von Leitz und Camera) war nicht einfach ein neuer Fotoapparat erfunden. Die kleine, verlässliche, stets einsatzbereite Kamera markiert einen Paradigmenwechsel in der Fotografie. „Die Leica ermöglichte eine ganz besondere Art des Sehens, sie war das Handy des früheren Jahrhunderts“, sagte Kurator Hans-Michael Koetzle dazu in Hamburg. „Man geht einfach los und trifft auf etwas, was sich plötzlich anbietet.“

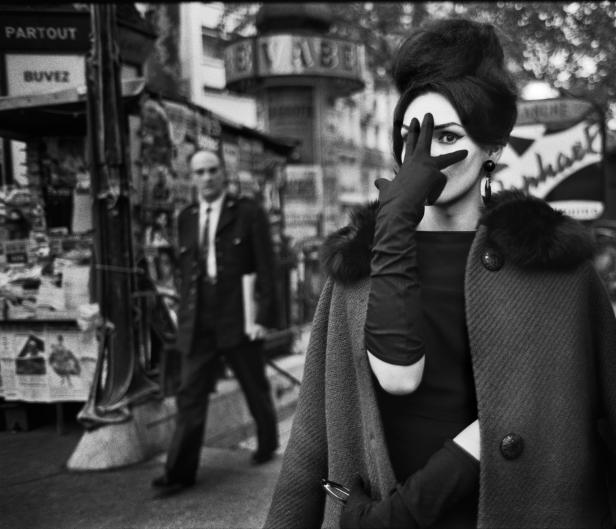

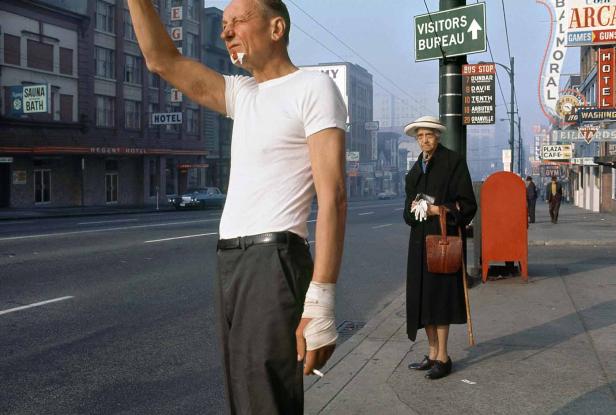

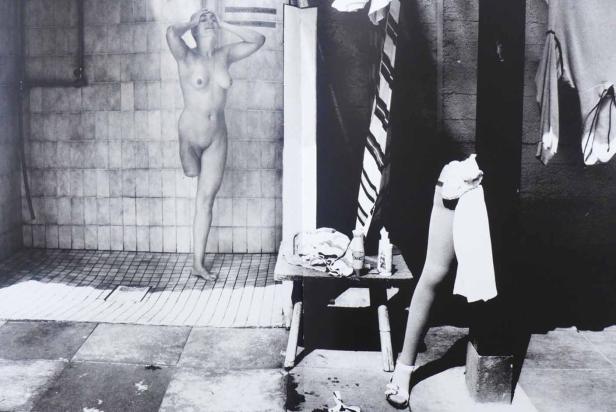

Die Ausstellung „Augen auf! 100 Jahre Leica Fotografie“ im Haus der Photographie in den Hamburger Deichtorhallen unternimmt zum ersten Mal den Versuch, den durch die Erfindung der Leica provozierten Umbruch in der Fotografie umfassend darzustellen. Bis zum 11. Januar sind rund 550 Fotografien von mehr als 140 Künstlern zu sehen, darunter Arbeiten von Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, Christer Strömholm, Robert Frank, Bruce Davidson, René Burri und Thomas Hoepker. Beginnend von Fotografien aus dem Ersten Weltkrieg von Oskar Barnack bis zu aktuellen Porträts von Bruce Gilden zeigt die Schau die Geschichte der Kleinbildfotografie von den Anfängen bis heute. Nach der Hamburger Premiere wandert die Ausstellung weiter nach Frankfurt, Berlin, Wien und München.

Impressionen der Ausstellung

Ikonen der Fotografie

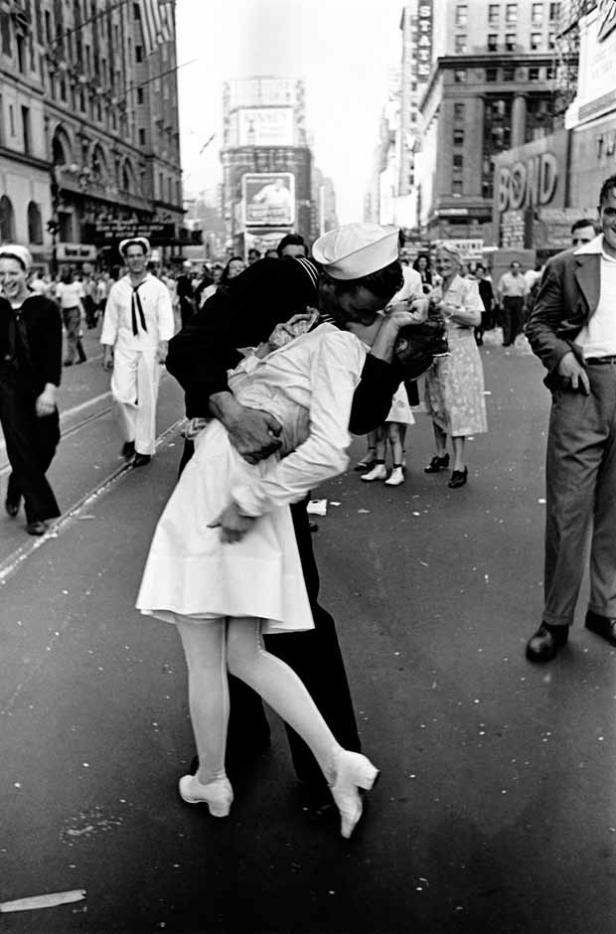

Zu sehen sind weltberühmte Ikonen der Fotografie: Das unbekleidete vietnamesische Mädchen, das vor einem Napalm-Angriff flieht, von Nick Ut (1972), der Matrose, der spontan eine Krankenschwester auf dem Times Square küsst, von Alfred Eisenstaedt (1945) und der russische Soldat, der im zerstörten Berlin die sowjetische Fahne hisst, von Jewgeni Chaldej (1945). Jedes dieser Bilder hat Geschichte geschrieben und sich in das Gedächtnis der Menschheit eingeprägt - ebenso wie das Foto „Falling Soldier“ von Robert Capa (1936) aus dem Spanischen Bürgerkrieg oder das berühmte Porträt von Che Guevara von Alberto Korda (1960), das millionenfach auf T-Shirt, Kaffeetassen und Aufklebern für den Revolutionsführer wirbt.

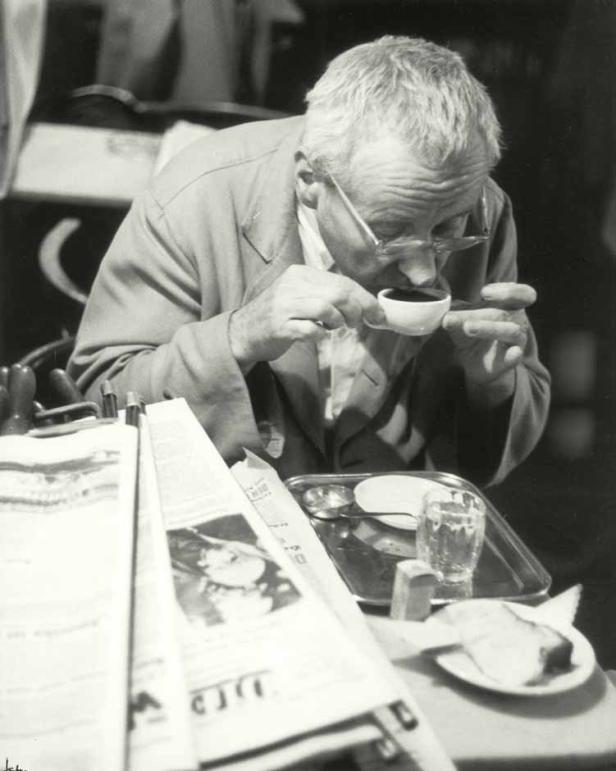

„Der Mensch ist das große Thema“, sagte Koetzle, der jahrelang eine Leica-Zeitschrift leitete und viele der Fotografen persönlich kennenlernen konnte. „Alle waren oder sind großartige Persönlichkeiten, die einen gewissen Weltveränderungsimpetus haben und sich durch einen Humanismus auszeichnen, der sich vor allem durch seine Nähe zu den Menschen definiert.“ So wie der Schweizer René Burri, der vor wenigen Tagen mit 81 Jahren gestorben ist. Er ist in der Ausstellung mit seinem Zyklus „Die Deutschen“ (1959 bis 1962) vertreten: eine Jubiläumsfeier bei Krupp in Essen, die Berliner Gedächtniskirche oder die Hamburger Reeperbahn.

Kommentare