Royale Skandale, Hitler-Tattoos & Co: Die Geschichte des Tätowierens

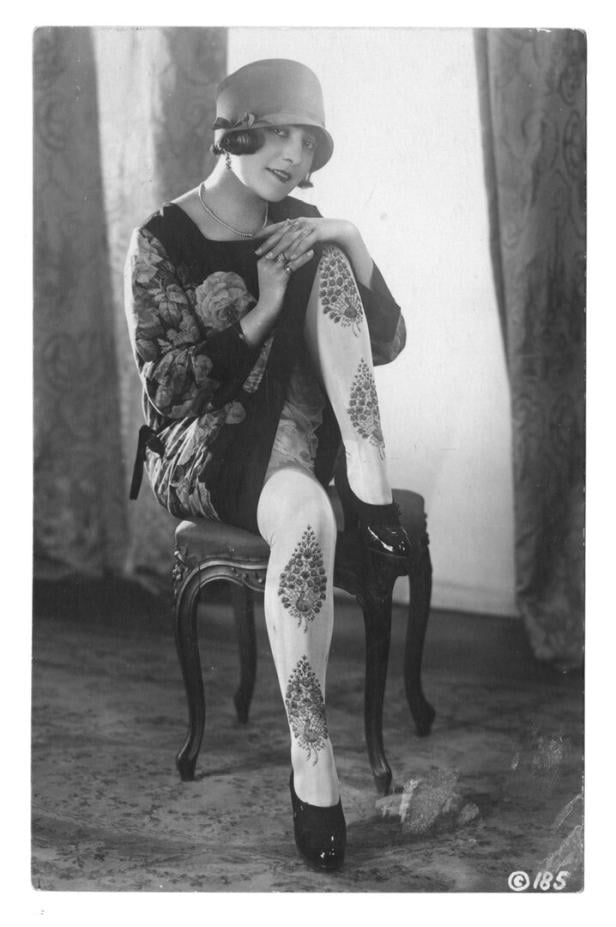

Das Aufkommen lockererer Kleidungsstandards machte Tätowierungen in den 1920er-Jahren bei Frauen sichtbar. Zu jener Zeit waren unter anderem „tätowierte“ Strumpfbänder angesagt.

Der Drache, den sich der spätere britische König George V. (Urgroßvater des heutigen König Charles III.) als junger Mann 1881 in Japan stechen ließ, war noch ein Skandal und versetzte das Königreich in Aufruhr. Was damals als Tabu galt, zeigt sich heute überall – Tattoos in den unterschiedlichsten Formen und Farben schmücken die Haut.

Laut einer Studie des Linzer Meinungsforschungsinstituts Imas hat mindestens jeder vierte Österreicher mindestens ein „Peckerl“. Obwohl das Tätowieren seit Jahrhunderten professionell praktiziert wird, wurde es lange Zeit weder als ernsthafter Beruf noch als Kunst angesehen.

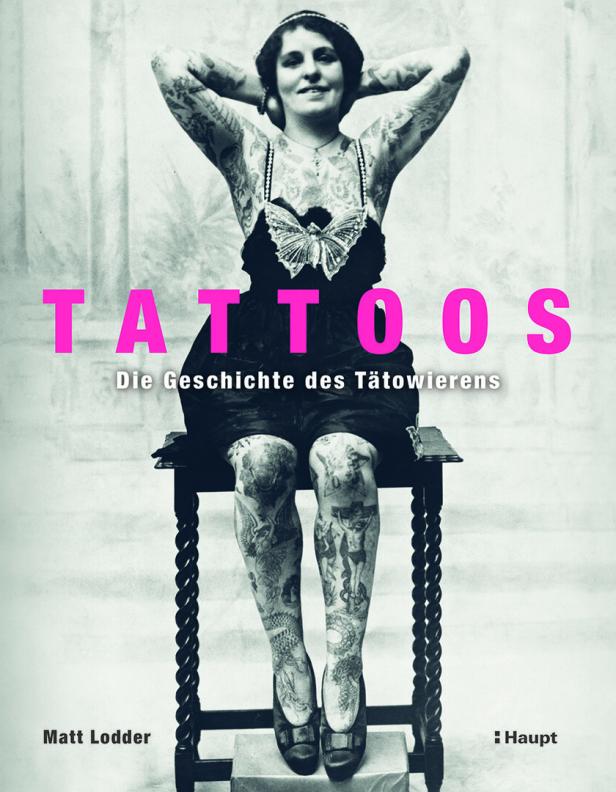

Der britische Kunsthistoriker und Universitätsdozent Matt Lodder beleuchtet diese Geschichte in seinem neuen Buch „Tattoos“. In chronologisch aufgebauten Kapiteln schildert er die holprigen Anfänge des Tätowierens, den Boom im 19. Jahrhundert, die Rolle von Tattoos im Zweiten Weltkrieg und die Entwicklung bis hin zur heutigen Branche.

Darin erfährt man unter anderem, dass der Begriff „Tattoo“ vom tahitianischen Wort „Tatau“ stammt und durch Kapitän James Cook Mitte des 17. Jahrhunderts geprägt wurde. Lodder erzählt auch über H. G. Derrick, der in den 1940er-Jahren Kunden Hitler-Tattoos auf den Hintern stach, sowie über den allerersten Tätowier-Club, der in Bristol entstand.

Im Mittelpunkt des Buches stehen die Künstler selbst – ihre Einflüsse, Innovationen und Verbindungen untereinander. Darunter stellt er Persönlichkeiten wie den ersten professionellen Tätowierer Martin Hildebrandt vor. Er soll auch in den 1880er-Jahren der Künstler hinter der allerersten „tätowierten Frau“ Irene Woodward gewesen sein. Zentrale Figuren sind u. a. Jessie Knight (1904–1992), die als erste Tätowiererin Großbritanniens gilt, oder Ed Hardy, 80, der noch immer die Gegenwart prägt.

Private Anekdoten

Lodder selbst lässt sich seit 25 Jahren Tattoos stechen. „Ich weiß nicht mal mehr, wie viele ich habe. Ich habe fast keine freien Stellen mehr“, verrät er dem KURIER. Er trägt sogar eines am Kopf, versteckt unter seinen Haaren.

„Als Kunsthistoriker möchte ich betonen, dass Bilder nicht nur für mich Bedeutung haben, sondern auch für die Menschen, die sie geschaffen haben. Ihre Bedeutung entsteht immer aus dem jeweiligen historischen Moment“, erklärt er.

Das Aufkommen lockererer Kleidungsstandards machte Tätowierungen in den 1920er-Jahren bei Frauen sichtbar.

Einst ließ sich Lodder von einigen Aktivisten, mit denen er einen Protest veranstaltete, eine Zahlenkombination stechen. Bis heute weiß er nicht, wofür die Zahlen stehen: „Aber ich weiß, dass sie diesen Menschen viel bedeuten.“

Tattoos spielten in Lodders Familie schon immer eine große Rolle. Bereits seine Urgroßmutter ließ sich um 1900 ihre Initialen vom eigenen Bruder auf das Handgelenk stechen. „Sie war damals ein Teenager und fragte ihn: Bekomme ich es wieder los? Er sagte, ja. Sie musste ihr ganzes Leben lang ein Tattoo tragen, das ihr nicht gefiel“, erzählt Lodder.

Jessie Knight (li.), erste britische Tätowiererin, mit Freundin.

Persönliche Erfahrungen wie diese inspirierten ihn, ein Buch über Tattoos zu schreiben: „Mir war es ein Anliegen, die Geschichte der Tätowierer zu erzählen – Aspekte, die in bisherigen Geschichten oft fehlen. Ich will aufklären, wie wir in diese verrückte Tattoo-Welt gekommen sind.“

Matt Lodder:

„Tattoos. Die Geschichte des Tätowierens“

Haupt Verlag. 224 Seiten.

38 Euro

Kommentare