Was ist los in der Albertina?

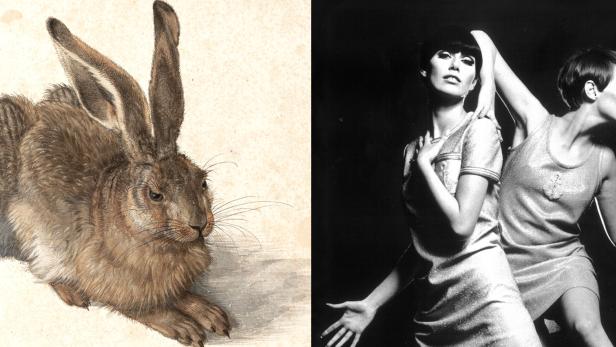

Dürers Feldhase ist das Herzstück der Albertina und bereits seit 1796 dort beheimatet. Der Hase ist Dürers berühmteste Naturstudie und ein erster Höhepunkt der Naturbeobachtung in der abendländischen Kunst. Nach Dürers Tod gelangte der Feldhase in den Besitz der Familie Imhoff, eine Patrizierfamilie aus Nürnberg, die rasch erkannte, dass mit Kopien ihres Hasen ein echter Longseller zu platzieren war. Bis weit ins 17. Jahrhundert brachte sie gleich mehrere Exemplare der vermeintlichen Rarität auf den Markt. Aber sie blieb nicht die einzige: Kopien, nun oft mit gefälschtem Signet, wurden nicht nur in Nürnberg, sondern bald auch in Prag und München produziert, und schließlich tummelte sich in Europas Kunstkammern ein Minimum von 25 Hasen. In die Albertina gelangte der echte Hase 1796 durch einen Tausch von Kunstwerken mit Kaiser Franz II.

Die Ausstellung kreist kulturhistorisch um das Leben und Wirken ihrer Gründer Herzog Alberts von Sachsen-Teschen und Erzherzogin Marie Christine von Österreich sowie ihre einzigartige Sammlung an Meisterzeichnungen, die sie in einem halben Jahrhundert mit großer Kennerschaft erworben haben. Das Leben der Gründer wird durch 400 Ausstellungstücke eindrucksvoll dokumentiert: es reicht vom Zeitalter des höfischen Barock unter Maria Theresia und der Aufklärung, über die Vormoderne und die Revolutionsjahre in Amerika und Europa bis zum biedermeierlichen Vormärz nach dem Wiener Kongress.

Zu Beginn der Ausstellung wird die Pracht der Residenzstädte Wien und Dresden durch Gemälde, Veduten und Schmuckstücke vermittelt. Das repräsentative Leben von Albert und seiner Marie Christine beginnt in Preßburg und findet seine glanzvolle Fortsetzung in Brüssel. Als Statthalter der Österreichischen Niederlande ließen sich die beiden ein pompöses Residenzschloss in Laeken errichten. Von der exquisiten Ausstattung zeigt die Ausstellung unter anderem das 94-teilige Silberservice von Ignaz Würth, Möbel von David Roentgen und Gobelins aus der königlichen Manufaktur in Versailles.

1742 geboren war Marie Christine die jüngste Tochter von Kaiserin Maria Theresia und auch ihre Lieblingstochter, wodurch sie eine Reihe an Privilegien genoss. Marie Christine war eine talentierte Zeichnerin und für einige der großen Akquisitionen der Sammlung verantwortlich. Marie Christine wies ihren Gemahl auf Schlüsselwerke der frühen kunsthistorischen Literatur wie jene von Winckelmann hin und schenkte ihm 1766 die ersten Druckgrafiken. Überdies ist es zuallererst ihrer gesellschaftlichen Stellung als Erzherzogin und ihrer opulenten Mitgift zu verdanken, dass Herzog Albert überhaupt in die Lage versetzt wurde, in so großem Umfang auf höchstem Niveau zu sammeln.

Viele spannende und lustige Geschichten ranken sich um die Erzherzogin, wie z.B. jene, dass sie stets in der Nähe ihres Schlafgemachs eine Kuh gehalten haben soll, um jeden Morgen kuhwarme Milch trinken zu können oder dass sie eine lesbische Beziehung zu ihrer Schwägerin Isabella von Parma gehabt hatte.

Die Grafiksammlung von Herzog Albert von Sachsen-Teschen zählt weltweit zu den bedeutendsten Kunstsammlungen. Über 50 Jahre nutzt der Gründer der Albertina ein europaweit agierendes Netzwerk von Händlern sowie Auktionen von umfangreichen Privatsammlungen, um 14.000 Zeichnungen und 200.000 Druckgrafiken zu erwerben.

In der herzoglichen Sammlung befinden sich Werke von Künstlern des frühen 15. bis zum frühen 19. Jahrhundert. Von Beginn an gliedert Herzog Albert seine Sammlung systematisch nach kunsthistorischen Kriterien, nach Schulen und Kunst-Landschaften. Die Deutschen und Österreicher nehmen den ersten Platz ein, gefolgt von den Werken niederländischer, italienischer und französischer Künstler. In den letzten beiden Jahrzehnten seines Lebens erwirbt Albert zunehmend Werke zeitgenössischer Künstler (»Maîtres modernes«). Sie machen rund ein Drittel seiner Zeichnungssammlung aus. Alle Zeichnungen aus Alberts Besitz sind mit einem vom Herzog selbst entworfenen Prägestempel versehen: sein Monogramm »AS« für Albert von Sachsen.

Eine Vorliebe Herzog Alberts sind neben Historien- und Genredarstellungen vor allem Landschaften. Der Sammler bevorzugt sorgfältig durchgezeichnete und farbig oder mit Lavierung bildmäßig ausgearbeitete Werke: Die Zeichnung interessiert ihn weniger als Dokument eines künstlerischen Schaffensprozesses, sondern als ein dem Gemälde äquivalentes Werk mit eigenen, nur der »lichten« Zeichnung innewohnenden, ästhetischen Qualitäten.

Wichtigste Impulse zur Anlage der Sammlung erhält Herzog Albert von seiner kunstinteressierten und kunstsinnigen Gemahlin Erzherzogin Marie Christine von Österreich, die ihn durch ihr enormes Vermögen auch finanziell unterstützen kann. Neben dem Aufbau einer enzyklopädischen Sammlung, die den Grundsätzen der Aufklärung verpflichtet ist, begann Herzog Albert mit dem Sammeln von Zeichnungen. Die Übersiedelung in die Österreichischen Niederlande eröffnete Albert und Marie Christine ab 1781 durch die geografische Nähe zu den großen Kunstzentren Paris, London und Amsterdam vielfältige Kontakte zu Händlern und anderen Sammlern und damit neue Ankaufsmöglichkeiten, nicht zuletzt von niederländischen Künstlern.

Ab 1794 ging das Sammlerehepaar dazu über, ganze Sammlungskonvolute zu erwerben, wodurch der Bestand mit hochkarätigen Werken schnell anwuchs, die letztendlich den Weltruhm der Sammlung begründeten.

Im Jahr 1816 bestimmte Herzog Albert in seinem Testament die Sammlung zum unteilbaren und unveräußerbaren Fideikommiss, wodurch sie 1822 zunächst an den Universalerben und Adoptivsohn Erzherzog Carl fiel und bis heute komplett erhalten geblieben ist.

Die Ausstellung ist nur bis 29. Juni 2014 zu sehen!

Die Kunstwerke der Albertina können ab sofort auch mit dem neuen Portal „Sammlungen Online“ recherchiert und in Nahaufnahme betrachtet werden. „Sammlungen Online“ enthält neben den Bildern auch die wichtigsten Daten und Fakten zu den Objekten sowie vertiefenden Texte der Kuratorinnen und Kuratoren.

Zeitgleich läuft die heurige Fotoausstellung der Albertina: Michelangelo Antonionis 1966 in London gedrehtes Meisterwerk Blow-Up zeigt wie kein anderer Spielfilm die vielfältigen Genres der Fotografie und ihre unterschiedlichen gesellschaftlichen Bezüge. Der Regisseur hat einige der interessantesten Fotografen seiner Zeit in die Produktion involviert: den Sozialreportage-Fotograf Don McCullin, die Modefotografen John Cowan und David Montgomery bis hin zu dem Paparazzo Tazio Secchiaroli. Sie dienten als Vorbilder für den Protagonisten, fertigten Fotos für Blow-Up an und stellten Antonioni nicht zuletzt ihre eigenen Werke zur Verfügung.

Vor dem sozialen und künstlerischen Hintergrund der Swinging Sixties erzählt Blow-Up von dem Modefotografen Thomas (David Hemmings), der in einem Park heimlich ein Liebespaar aufnimmt. Später vergrößert er diese Fotos und meint zu entdecken, dass er zufällig einen Mord dokumentiert hat. Erst die Blow-ups offenbaren ihm einen im Gebüsch versteckten Mann mit Revolver und eine vermeintliche Leiche. Als weitere fotografische Referenzen im Film dienen Modeshootings und Thomas’ gleichzeitige Arbeit an einem Buch mit Reportagefotografien über Londoner Obdachlose.

Die Ausstellung der Albertina präsentiert in fünf Kapiteln die vielfältigen und differenzierten Bezüge zwischen Film und Fotografie und ermöglicht dadurch einen pointierten Querschnitt durch fotografische Strömungen der 1960er-Jahre. Nicht nur geht sie auf den fotohistorischen Kontext ein, in dem Antonioni seinen Film drehte, sie präsentiert auch „reale“ Kunstwerke, die der Regisseur in Blow-Up integrierte, sowie Fotografien, die er eigens für die Geschichte anfertigen ließ. Einen weiteren wichtigen Bereich stellt die visuelle Übersetzung des Films in Fotografien durch Film-Stills dar. Die zeitlose Modernität von Antonionis Werk wird schließlich durch ausgewählte Beispiele aus der jüngeren Kunst belegt.

Im Rahmen einer Kooperation wird Antonionis Filmklassiker am Donnerstag, den 5. Juni 2014, um 20 Uhr im Wiener Gartenbaukino gezeigt.

Kommentare