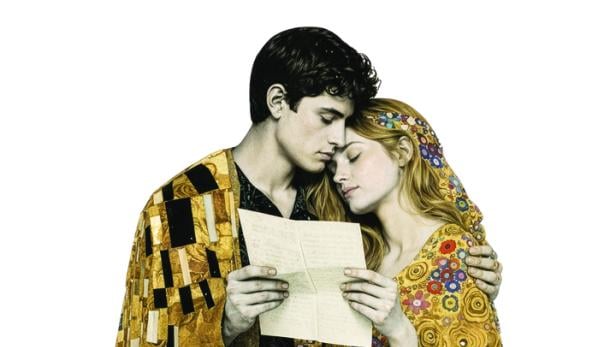

Valentinstag: Eine Ode an den Liebesbrief

Der Brief – insbesondere der Liebesbrief – war lange weg. Verdrängt von Sprachnachrichten, Herz-Emojis und diesem omnipräsenten Klassiker „Bin grad im Stress, melde mich später“.

Dinge gehen, Dinge kommen wieder: Der Brief ist wieder da, wachgeküsst, herausgeputzt, handgeschrieben. Auf Instagram werden Umschläge gefaltet, Wachssiegel gestempelt, wird das Schreiben mit Tinte zelebriert. TikTok zeigt Kalligrafie-Routinen und Pen-Pal-Set-ups. Dabei feiern Menschen mit erstaunlichem Ernst den simplen Akt des Briefeschreibens als Ritual: langsam, sorgfältig und mit einer Hingabe, die man sonst nur vom Töpfern im Kloster oder von Strick-Workshops kennt. Parallel dazu entstehen Schreibklubs, Schreibcafés oder Analog-Abende: Man trifft sich, um zu schreiben. Wirklich zu schreiben. Mit Stift. Auf Papier. Und manchmal – Skandal – an eine konkrete Person.

Gedankenflüsse

Das alles ist kein Zufall, sondern eine Reaktion, zum Beispiel auf Chats, die nie enden. Auf Kommunikation, die ständig verfügbar, aber selten verbindlich ist. Ein Brief ist die eleganteste Form der Entschleunigung. Er ist nicht einfach nur ein Kommunikationsmittel, sondern eine Entscheidung. Weil er sich nicht nebenbei verfassen lässt, sondern Zeit, Haltung und Gedankenflüsse braucht. Menschen, die sich hinsetzen, um einen Liebesbrief zu schreiben, sagen nicht: „Ich dachte kurz an dich“, sondern: „Ich habe mich hingesetzt und sinniert.“ Schön beschrieben hat das der französische Philosoph und Romanautor Honoré de Balzac: „Ein Brief ist eine Seele. Er ist ein so treues Abbild der geliebten Stimme, die spricht, dass empfindsame Seelen ihn zu den köstlichsten Schätzen der Liebe zählen.“

Auch die Neurowissenschaft stellt dem Brief ein gutes Zeugnis aus: Handschrift aktiviert andere mentale Prozesse als Tippen. Man denkt langsamer, aber strukturierter. Gefühle müssen sortiert werden, bevor sie aufs Papier dürfen. Das Ergebnis ist weniger impulsiv, dafür dichter. Ein Liebesbrief ist kein Gefühlsausbruch, sondern ein Gefühlsentwurf. Dazu kommt die Haptik: Der Brief ist nicht nur Text, sondern Objekt. Man kann ihn falten, riechen, verlieren, wiederfinden. Er lässt sich in eine Lade legen und Jahre später herausziehen, als archäologischer Fund der eigenen Gefühlslage. Kein Chat der Welt kann das.

Dass ausgerechnet junge Menschen diesen Zauber wiederentdecken ist schön. Es macht Hoffnung. Sie gründen Typewriter-Clubs und veranstalten „Schneckenpost-Nächte“, in denen sie Briefe formulieren und dann verschicken. Jeder einzelne davon ist ein Statement: gegen Geschwindigkeit, Beliebigkeit und die Idee, Nähe ließe sich wie ein Feed gestalten. Der Brief kann was, das moderne Kommunikation nicht vermag: Er meint es ernst, stellt sich der Möglichkeit des Schweigens und – er kommt ohne Lesebestätigung aus. Das ist kein Retro-Trend, das ist ein Kultur-Upgrade.

Kommentare