Neue Ausstellung im Prunksaal: Medizin im Wandel der Zeit. Von der Antike zur Moderne

Eine Kranke isst aus einer Schüssel Gerstenschleim, al-Mu̮htār Ibn-al-Ḥasan Ibn-Buṭlān, Tacuinum sanitatis. Handschrift, Oberitalien, Ende 14. Jh.

Gesundheit ist ein zentrales Thema in der Geschichte der Menschheit. Sie ist ein facettenreiches Zusammenspiel medizinischer, gesellschaftlicher und staatlicher Herausforderungen: von der Ausbildung über den Aufbau von Gesundheits- und Forschungseinrichtungen bis hin zu dramatischen Einschnitten wie Pandemien.

Eine neue Ausstellung im Prunksaal lädt von 20. November 2025 bis 1. März 2026 dazu ein, in die Entwicklung der Gesundheitsversorgung von der Antike bis ins frühe 20. Jahrhundert einzutauchen, mit einem besonderen Fokus auf Wien. Dabei werden wissenschaftliche Fortschritte und die medizinische Ausbildung vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Rahmenbedingungen und Bedrohungen thematisiert. Besucher*innen erwarten wertvolle mittelalterliche und neuzeitliche Handschriften, Autografen, Inkunabeln, außergewöhnliche Drucke, Grafiken, Karten, Fotografien und großformatige Stadtansichten sowie chirurgische Instrumente des Leibarztes Joseph II.

Beginnend mit griechischen Ärzten der Antike wie Hippokrates und Galen wird die Geschichte der Medizin anhand ausgewählter Beispiele beleuchtet: von der Klostermedizin und Krankenfürsorge des Mittelalters über die Überlieferung des antiken Wissens durch arabische Gelehrte bis hin zu den Gründungen der ersten Universitäten in Europa und schließlich zu wissenschaftlichen Fortschritten, die bis heute nachwirken.

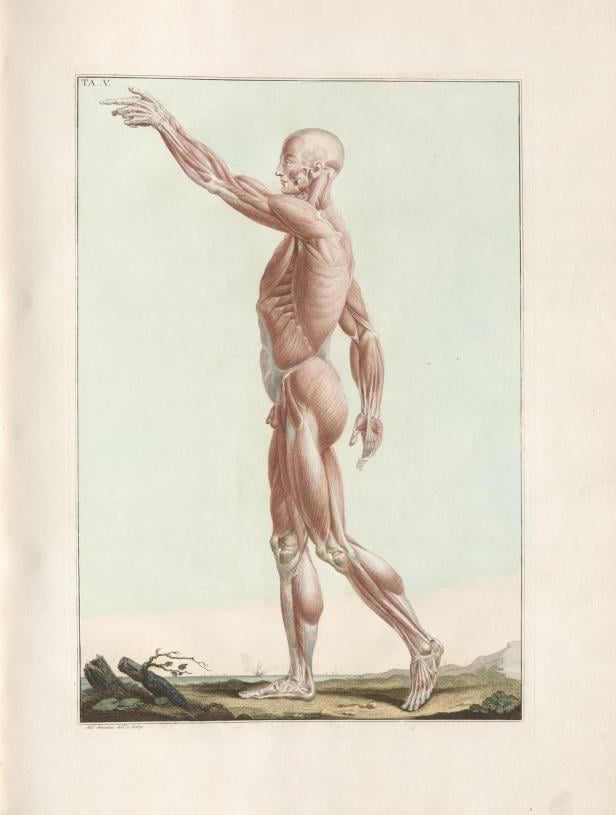

Blut, Galle und Schleim

Einer der Höhepunkte der Ausstellung ist ein Gesundheitsratgeber aus dem Spätmittelalter: das sogenannte „Tacuinum sanitatis”. Datiert um 1400, handelt es sich um eine prachtvoll illustrierte Ausgabe des Werks der „tabellarischen Übersicht der Gesundheit”, erstellt im 11. Jh. vom Arzt Ibn Butlan. Es basiert auf der antiken Humoralpathologie, der Lehre von den vier Körpersäften (Blut, gelbe Galle, schwarze Galle und Schleim). Thematisch behandelt dieser Gesundheitsrategeber pflanzliche und tierische Nahrungs- und Genussmittel, die Jahreszeiten, Bekleidung und weitere Lebensbereiche, die das Gleichgewicht der Säfte beeinflussen können.

Eine Kranke isst aus einer Schüssel Gerstenschleim, al-Mu̮htār Ibn-al-Ḥasan Ibn-Buṭlān, Tacuinum sanitatis. Handschrift, Oberitalien, Ende 14. Jh.

Revolutionäre im Dienste der Gesundheit

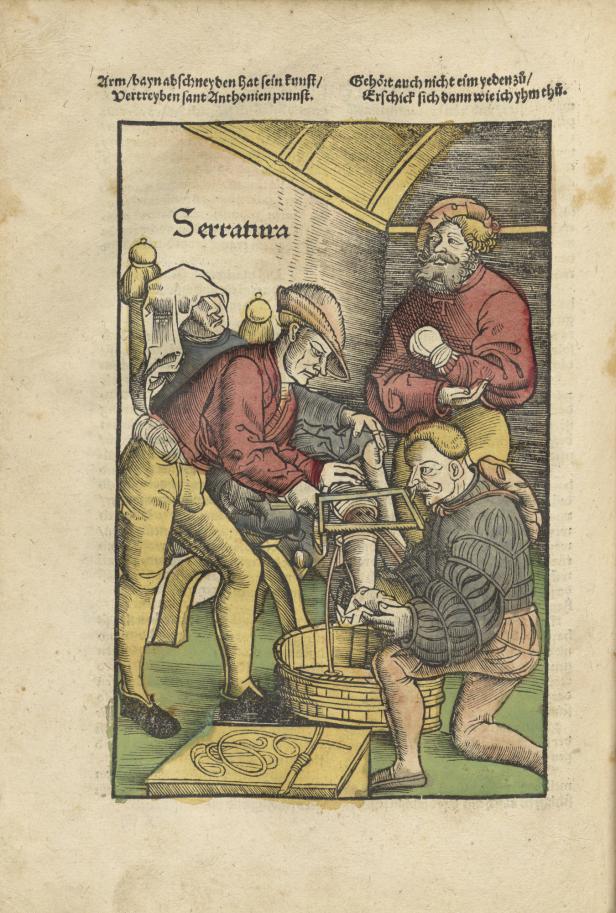

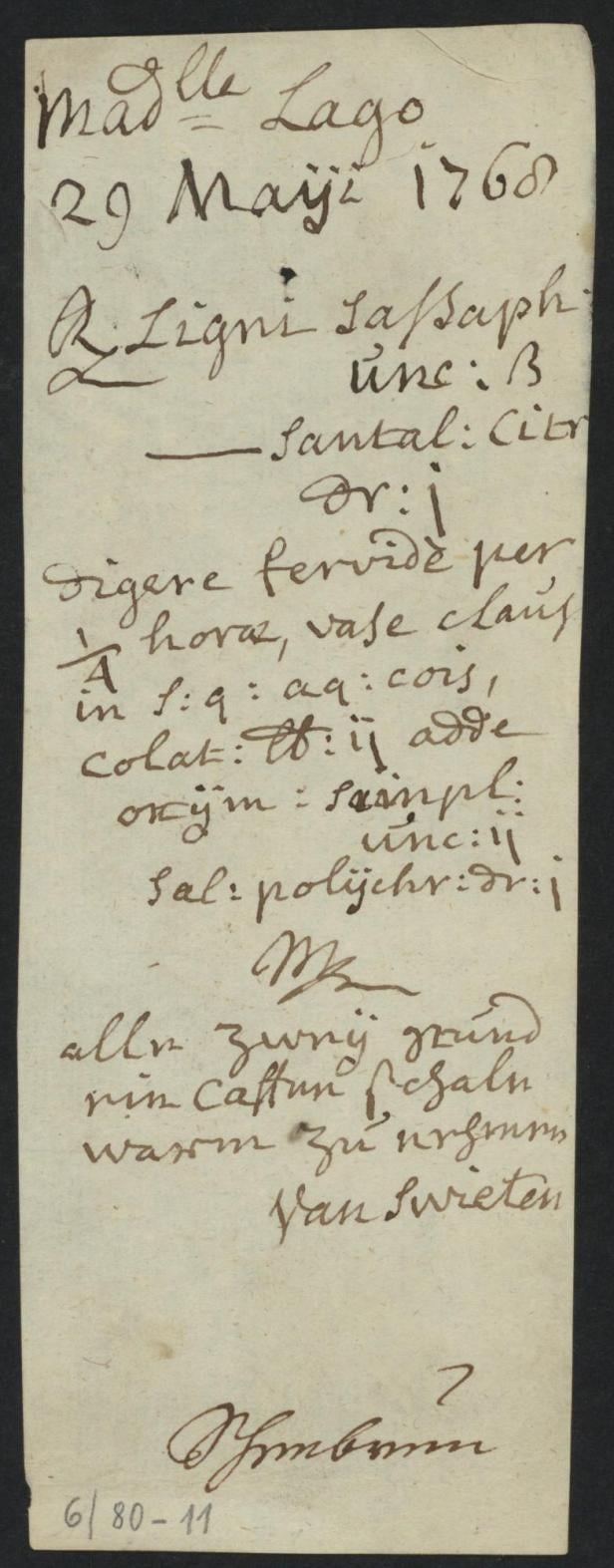

Das Spannungsfeld zwischen akademischer Ärzteschaft und Naturmedizin seit der Antike wird ebenso thematisiert wie die Entwicklung der organisierten Gesundheitsfürsorge ab der Neuzeit. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf herausragende Persönlichkeiten wie Gerard van Swieten, der als Leibarzt von Maria Theresia und Präfekt der Hofbibliothek die medizinische Ausbildung in Wien revolutionierte, und Joseph II., der das Spitalswesen mit dem Bau des Allgemeinen Krankenhauses und die Ausbildung der Chirurgen grundlegend reformierte. Dabei werden auch die ersten österreichischen Ärztinnen gewürdigt, die trotz vieler Widerstände und Vorurteile ihren Weg in die Medizin fanden.

Rezept Gerard van Swietens für Mademoiselle Lago, Gerard van Swieten: Eigenhändiges Rezept mit dem Hinweis, dass die Patientin alle zwei Stunden eine Tasse warmen Kaffees zu sich nehmen solle. Schönbrunn, 29.5.1768

Die Ausstellung vermittelt auch Einblicke in die Lebenskontexte der Menschen verschiedener Epochen. So werden das Tagebuch des Wiener Arztes Johannes Tichtel aus dem späten 15. Jahrhundert präsentiert oder die heute kaum vorstellbaren Wohnverhältnisse in Wien über Jahrhunderte hinweg dargestellt, die zur Ausbreitung von Krankheiten wie Pest, Cholera und Tuberkulose beitrugen.

Pandemien, Kriege und Innovationen

Parallel dazu lenkt der zweite Schwerpunkt der Ausstellung den Fokus auf Bewältigungsstrategien von Krisen, die zu wegweisenden Entwicklungen in der Medizin, dem Gesundheitswesen und der Infrastruktur führten. Bedrohungen wie Pandemien und Kriege verdeutlichen die Fragilität der menschlichen Gesundheit sowie die Bruchstellen der Gesellschaft und deren Wertesystem, erkennbar am Umgang mit Schwächeren. Vieles, was uns aktuell im Bereich von Gesundheit, Medizin und Sozialpolitik beschäftigt, sind keine neuen Fragen. Schwierige Zeiten mit (neuen) Krankheiten und politischen Krisen lösen – in der Antike wie heute – Unsicherheit aus, erzeugen Sorge und Angst und fördern gesellschaftliche Verwerfungen.

Aberglaube und Gottesfurcht, politische Revolutionen und Verfolgung von Randgruppen sind die Folge. Brüche mobilisieren aber auch ungeahnte Kräfte, regen kommunikative Prozesse an und befeuern die Wissenschaft und gesellschaftliche Innovationen. Beispiele dafür sind Impfungen, etwa die Einführung der Pockenimpfung im 18. Jh., bauliche Maßnahmen wie die Wiener Hochquellenleitung, die die Lebensqualität in der Stadt und damit auch die sozialpolitische Stabilität nachhaltig verbesserten, sowie die Schaffung eines flächendeckenden Gesundheitssystems, das bis heute als Vorbild dient.

Mit dieser Schau öffnet die Österreichische Nationalbibliothek ihren reichen Schatz an historischer, medizinischer Literatur, die auf ihre Rolle als zentrale Wissensinstitution der Habsburgermonarchie zurückgeht: Diese Bestände basieren unter anderem auf der seit dem 16. Jh. bestehenden Pflichtablieferung gedruckter Werke, sowie auf der Ambraser Sammlung von Erzherzog Ferdinand II., der Bibliothek von Prinz Eugen und der Sammlung von Gerard van Swieten.

Unter Heranziehung von historischen und literarischen Quellen und Objekten entsteht so eine eindrucksvolle Darstellung medizinischer und gesellschaftspolitischer Bestrebungen, historischer Wendepunkte und wegweisender Entwicklungen, von denen die Menschen in Wien und ganz Österreich bis heute profitieren.

Medizin im Wandel der Zeit. Von der Antike bis zur Moderne

Ausstellung im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek,

Josefsplatz 1, 1010 Wien

Kuratiert von Mag. Monika Kiegler-Griensteidl und Mag. Ingeborg Formann

20. November 2025 – 1. März 2026

Di–So: 9–18 Uhr, Do: 9–21 Uhr

Zusätzliche Öffnungszeiten im Dezember: 1., 8., 15., 22. und 29.Dezember

Eintritt: € 11,– / Führung: € 5,- / Ermäßigungen /

Freier Eintritt für alle unter 19 Jahren

Ausstellungskatalog: € 25,90