Der "Augustin" wird 30: "Wir sind keine Obdachlosenzeitung"

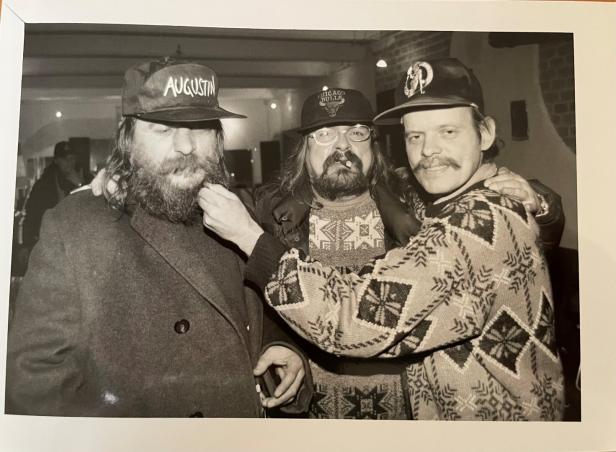

Harri Harmlos, Luvi, Smoky, Südtirolerplatz-Günther, Hans Kratky, Sandler-Robert, der im Obdachlosenmilieu auch „Dreckiger“ genannt wurde, Hömal, Strawinsky – er hat sie alle abgelichtet, nie von oben, immer auf Augenhöhe.

Mario Lang arbeitet sich in der „Augustin“-Redaktion durch ein Dutzend Alben mit vielen Schwarz-Weiß-Fotos. „Sie alle waren der Augustin“, betont der Fotograf. „Wir alle waren damals der Augustin.“

Fotografisches Gedächtnis: Mario Lang arbeitet seit der ersten Ausgabe als Fotograf der Straßenzeitung.

Die „Punkrock-Zeit“

Lang ist gewiss keiner, der die gute alte Zeit beschwört. Er spricht viel lieber von einer anderen Zeit. Er nennt sie die „Punkrock-Zeit“. Die ersten Zeitungsverkäufer waren fast nur Männer aus dem Wiener Obdachlosenmilieu.

Gewiss haben sie mit ihrer oftmals nur nach außen hin gezeigten Unangepasstheit das Klischee vom lieben Clochard mit der Zeitung in der Hand geprägt.

Die Zeitung: 14.000 Exemplare werden pro Ausgabe gedruckt. Auch der „Augustin“ bekommt die Krise der Printmedien zu spüren.

Die Verkäufer: Die Gruppe jener, die die Zeitung auf der Straße verkaufen, ist deutlich heterogener als zu Beginn. Fix ist: Keine/r verkauft den „Augustin“ zum Spaß.

625 Ausgaben kamen seit Oktober 1995 auf die Straße. Bis Mitte 2000 ist der „Augustin“ einmal im Monat erschienen, seither erscheint er im Abstand von 14 Tagen (Ausnahmen im Sommers und zum Jahreswechsel).

Ausstellung im Wien Museum ab 18. September: „Mehr als eine Zeitung – 30 Jahre ,Augustin’.“

Realer Sozialist? Max Wachter hat das Unmögliche in Wien möglich gemacht.

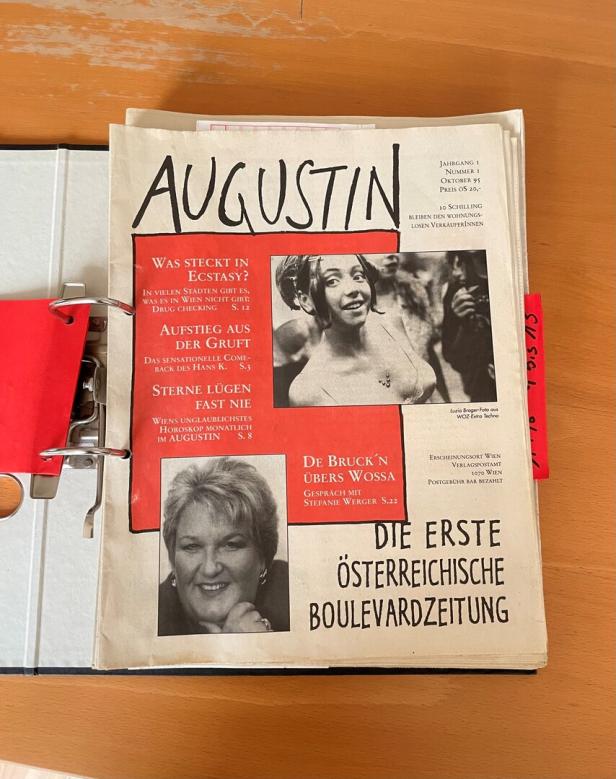

Im Oktober 1995 hielten jedenfalls die Journalisten Max Wachter und Robert Sommer mit Absolventen der Sozialakademie Freytaggasse die erste Ausgabe der „ersten österreichischen Boulevardzeitung“ in Händen.

Punkig war auch das Layout der Zeitung. Sommer und Wachter waren richtige Scheiß-mich-nix-Typen, auch in ihrer Kritik an den Mächtigen in der Stadt und im Staat. Sie fühlten sich nur den Kolporteuren verpflichtet. Fast dreißig Jahre erhielt der Trägerverein „Sand und Zeit“ weder bundesweite Presseförderung noch Geld aus einem Wiener Sozialtopf.

Mastermind Robert Sommer formte peu en peu das „Gesamtkunstwerk Augustin“.

Das „Gesamtkunstwerk“

Mastermind Robert Sommer wollte es nicht allein bei der Zeitung belassen. Die war ein Selbstläufer: Rund um die Jahrtausendwende wurden 35.000 Exemplare pro Ausgabe verkauft.

Peu en peu entstanden neue Initiativen. In den Fotoalben, die Mario Lang durchblättert, macht der „Augustin“ Radio, Fernsehen, sorgt mit seinem Chor „Stimmgewitter“ singend für Furore, spielt Theater, Fußball und Tischtennis. Und lernt in der Schreibwerkstatt Menschen, die zuvor keine Stimme hatten, das Texten, Dichten und Formulieren.

"Stimmgewitter Augustin": Der Chor sorgte für Furore - weit über Wien hinaus.

Die Ära des Punkrocks geht in das von Sommer so titulierte „Gesamtkunstwerk Augustin“ über. Mitte 2000 stellt man von monatlicher auf 14-tägige Erscheinungsweise um. Damit Verkäufer und nun auch Verkäuferinnen mehr verdienen können. Es läuft sehr gut. Anders als die anderen Straßenzeitungen im deutschsprachigen Raum verzichtet der „Augustin“ in Wien, das erste Kapitel einer neuen Harry-Potter-Roman-Übersetzung abzudrucken – und damit auf zusätzliche Einnahmen. Was heftige Reaktionen im deutschen Feuilleton nach sich zieht.

Doch dann kommt Sand ins Getriebe des Vereins. Die Öffnung der Grenzen zu den neuen osteuropäischen EU-Nachbarn 2004, die erste Finanzkrise 2008, die ersten Migrationswellen, gipfelnd in jener 2015: Wien verändert sich, und damit die Struktur der Verkäufer, was auch das digitale Fotoarchiv von Mario Lang eindeutig belegt. Und nicht zuletzt gehen die Punkrocker der ersten Jahre allmählich in Pension.

Qualmende Redaktionskonferenz: Der "Augustin" ist auch ein Kind seiner Zeit.

Die „Strukturierten“

Ruth Weismann, seit 2017 in der Redaktion, zählt bereits zur neuen Generation. Die Jüngeren, fünf an der Zahl, strukturieren die Zeitung neu. Die Themen sind von langer Hand geplant, die Mehrzahl der Artikel aus einem Guss geschrieben.

Gemeinsam hat man auch die Pandemie überlebt, als der „Augustin“, bildlich gesprochen, bereits in die Pestgrube gefallen war. Kein Mensch auf der Straße bedeutete damals: kein Geld in den Börseln der Verkäufer.

Seit Corona bietet auch Österreichs erste Boulevardzeitung eine Art E-Paper an. Ruth Weismann erklärt dazu: „Auf den Ausweisen einiger, nicht aller Verkäufer ist ein QR-Code. Den kann man mit dem Handy fotografieren und bekommt dann die Zeitung als PDF zugemailt.“

Zwickt’s mi! Die ersten Verkäufer trugen in ihrer Mehrzahl viele Haare im Gesicht.

Auf die Frage, ob denn der „Augustin“ zur Akzeptanz von Obdachlosigkeit in Wien beiträgt, gibt Weismann die einzige Antwort, die man auf diese Frage geben kann: „Das ist die Hoffnung. Ich will nicht glauben, dass der ,Augustin’ nichts bewirkt. Obwohl ich mir bei mancher Äußerung dann wieder unsicher bin.“

Als Journalistin „Teil einer sozialen Bewegung zu sein und einen Beitrag dafür zu leisten, dass alle ein besseres Leben haben können“, sei die größte Motivation für ihre Arbeit beim „Augustin“, der darüber hinaus weitgehend selbstverwaltet agieren kann.

Jahrgang 1, Ausgabe 1: So erblickte der „Augustin“ das Licht der Welt in Wien.

Ähnlich sieht das Matthias Jordan, der seit Februar 2023 im Vertriebsbüro arbeitet. Auf die Frage, wer denn heute den „Augustin“ verkauft, lässt er aufhorchen: „Wir sind keine Obdachlosenzeitung.“

Klar gibt es noch Leute, die auf der Straße leben. Das bedeutet aber nicht, dass die anderen im Luxus daheim sitzen. Armut ist bei allen ein Thema. Jordans Credo: „Der ,Augustin’ ist aus Wien nicht wegzudenken. Selbst meine Kärntner Großeltern, die erst dreimal in Wien waren, wissen, was diese Zeitung ist.“

Kommentare