"Keinen Alleinschuldigen am Ersten Weltkrieg"

KURIER: 100 Jahre danach: Wie kam es Ihrer Meinung nach zum Ersten Weltkrieg und damit zum Untergang der Monarchie?

Karl Habsburg: Da ist einmal die Tatsache, dass sich niemand die Dimension dieses Kriegs vorstellen konnte. Viele dachten, wir haben Krieg und spätestens zu Weihnachten sind alle wieder zu Hause. Das war nicht nur in Österreich-Ungarn so, sondern in allen betroffenen Staaten.

Gibt es einen Hauptschuldigen? Ja. Aber es ist keine Person und kein Staat, es gibt keinen Alleinschuldigen, alle sind in diesen Konflikt hineingetaumelt. Der Hauptschuldige ist der Nationalismus, der den Konflikt so angeheizt hat, dass es zum Ersten und dann zum Zweiten Weltkrieg kam. Diese Betrachtungsweise von Christopher Clark ist unter den vielen Büchern, die jetzt zum Thema Erster Weltkrieg erschienen sind, diejenige wie auch ich es sehe.

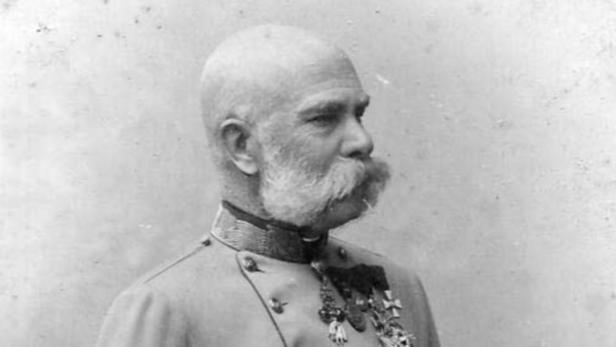

Der Historiker Manfried Rauchensteiner kommt in seinem Buch zu einem anderen Ergebnis, er sieht Kaiser Franz Joseph als Hauptschuldigen, weil er den Krieg gegen Serbien anordnete.

Ich sehe das differenzierter. Man kann keine der handelnden Personen vom Schuldkomplex ausnehmen, auch Kaiser Franz Joseph nicht. Es ist aber nicht richtig, es so darzustellen, als hätte er den Stein ins Rollen gebracht. Das war Gavrilo Princip (der Mörder Erzherzog Franz Ferdinands und der Herzogin Sophie in Sarajewo, Anm). Franz Joseph hat den Stein nicht aufgehalten, er hat ihn weitergerollt. Wie viele andere Politiker damals auch.

Man war aber am Beginn des 20. Jahrhunderts schon so weit, dass man zwischenstaatliche Konflikte auf politischem Wege zu lösen versucht hat; ein Krieg war bereits ein Anachronismus.

Es gab auch vor 1914 Attentate – eines auf Kaiser Franz Joseph, das er überlebte, und das tödliche Attentat auf Kaiserin Elisabeth in Genf – warum ist Franz Ferdinand trotz etlicher Warnungen schutzlos im offenen Auto durch Sarajewo gefahren?

Das hat mit seiner Persönlichkeit zu tun. Er wollte eine vernünftige Lösung der slawischen Völker im Rahmen der Monarchie schaffen, er wollte den Leuten seine Persönlichkeit zeigen. Dass man als Soldat keine Furcht zeigt, war tief in ihm verwurzelt. Deswegen hat er auch das Risiko trotz der Bedrohungen auf sich genommen. Das entsprach seiner Natur.

Er ist für eines der wesentlichen Elemente der Monarchie gestanden, und das war die Kontinuität. Die meisten Menschen hatten nie einen anderen Kaiser erlebt, er war immer da. Sicherlich haben auch die Schicksalsschläge, die er erleiden musste, eine Rolle gespielt, aber in erster Linie war und ist er ein Symbol der Kontinuität.

Es war die erste Handlung meines Großvaters (Kaiser Karl, Anm.) Conrad von Hötzendorf seines Postens zu entheben.

Ihr Großvater hat diesen Krieg nach Franz Josephs Tod 1916 "geerbt". Hatte er eine Chance, die Monarchie zu retten?

Ich bin sicher, dass er es so gesehen hat. Daher hat er alles versucht, den Krieg zu beenden. So hat er über seinen Schwager Sixtus einen Separatfrieden herbeizuführen versucht. Es hat nicht funktioniert, aber er hat es versucht.

Die Sixtus-Affäre wurde Kaiser Karl zum Vorwurf gemacht, weil er hinter dem Rücken seines deutschen Bündnispartners einen Sonderfrieden mit Frankreich anstrebte. Aber das ist gründlich danebengegangen.

Ich finde, dass der Versuch, seine persönlichen und familiären Beziehungen auszunützen, um einen Frieden herbeizuführen, zu hundert Prozent legitim war.

Der zweite Vorwurf lautet, dass er den Einsatz von Giftgas in der k. u. k. Armee zugelassen hat.

Das ist widerlegt. Diese Frage ist im Seligsprechungsprozess Kaiser Karls durchleuchtet und vom Tisch gewischt worden. Tatsache ist, dass es auf Frontabschnitten, in denen Österreicher das Kommando hatten, deutsche Einheiten gab, die Giftgas einsetzten. Bis Kaiser Karl es erfahren und abgestellt hat.

Ich nehme an, dass der Erste Weltkrieg innerhalb Ihrer Familie ein Gesprächsthema war?

Ich fühle mich extrem privilegiert, weil ich mit Zeitzeugen wie meiner Großmutter (Ex-Kaiserin Zita, Anm.) sprechen konnte, die das Ganze hautnah miterlebt hat. Mein Vater (Otto Habsburg, Anm.) hatte altersbedingt nur Erinnerungen an das Ende des Krieges, er konnte von den Sitzungen Kaiser Karls beim Oberkommando erzählen und von der ersten Vorführung des Feldtelefons, das hat ihn sehr beeindruckt. Seine politische Betrachtungsweise des Ersten Weltkriegs war der meinen sehr ähnlich.

Die wichtigste Frage, die sich uns stellt: Kann es einen so großen Krieg – gerade wenn man nach Russland und in die Ukraine sieht – je wieder geben?

Es gibt zwei Begriffe, die nichts mit Politik zu tun haben. Das sind die Begriffe "Nie" und "Immerwährend". Und daher kann es selbstverständlich wieder zu so etwas kommen. Wir haben in Europa die längste Friedensperiode, die es je gab. Aber gerade an der Ukraine sieht man, wie notwendig es ist, die uns wichtigen Wertvorstellungen zu verteidigen.

Haben Sie je daran gedacht, wie es wäre, wenn es den Ersten Weltkrieg nicht gegeben hätte und Sie heute möglicherweise an der Spitze eines großen Reichs stünden?

Nein, diese Frage habe ich mir nie gestellt, weil sie so fernab jeglicher Realität ist. Ist es denn überhaupt ein erstrebenswertes Ziel, Herrscher eines großen Reichs zu sein? Für mich bestimmt nicht. So viele Dinge, die ich heute tun kann, könnte ich dann nicht tun. Wenn man in so eine Funktion hineinwächst, ist es eine Verpflichtung, die man annehmen und bestmöglich erfüllen muss. Und wenn sie einem nicht gegeben ist, darf man Gott danken und darüber froh sein.

Alles rund um den Ersten Weltkrieg auf der KURIER-Themenseite

Karl Habsburg wurde am 11. Jänner 1961 in Starnberg geboren und wuchs in Pöcking in Bayern als eines von sieben Kindern Regina und Otto von Habsburgs auf. Karl Habsburgs Großvater, Kaiser Karl, war von 1916 bis 1918 Österreichs letzter Kaiser.

1968 reiste Karl Habsburg, kurz nachdem das Einreiseverbot gegen Teile der Familie aufgehoben wurde, zum ersten Mal nach Österreich ein. Karl Habsburg ist als Kulturgüterschutzoffizier Hauptmann des österreichischen Bundesheeres und seit 1987 Präsident der Paneuropabewegung Österreich. Von 1996 bis 1999 war er Mitglied der ÖVP-Delegation des Europaparlaments.

Karl Habsburg ist seit 1993 mit Francesca geb. Thyssen-Bornemisza verheiratet, mit der er drei Kinder hat. Beruflich ist er seit 2005 als Medienberater tätig.

Ottos Nachfolger

Im Jahr 2007 wurde er Nachfolger seines Vaters Otto Habsburg ( 2011) als Oberhaupt der Familie Habsburg. Seit 2008 ist er Präsident der "Blue Shield Föderation", die sich der Rettung gefährdeter Kulturgüter annimmt.

Kommentare