Costa Concordia: Filmreifes Hebe-Manöver

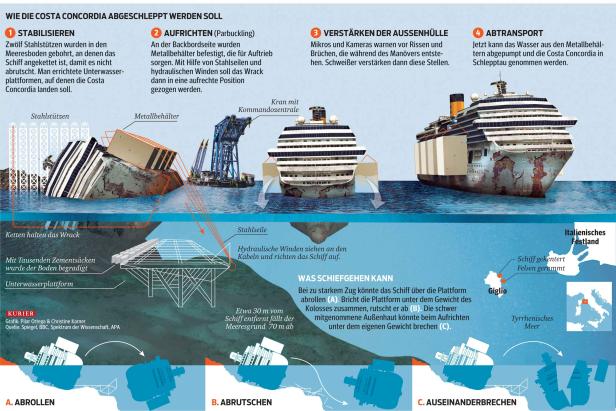

Bei Tagesanbruch will Nicholas Sloane den letzten Check machen, dann geht es los. „Wir haben unzählige Absaugvorrichtungen, schwimmende Ölbarrieren und Fischernetze, die sämtliche Trümmer abfangen sollen“, sagt der Chef der Bergungsmannschaft. Seit einem Monat wird das Wasser aus den Innenräumen der Costa Concordia gepumpt. Noch viel länger hämmern, schrauben und schweißen mehr als 500 Arbeiter am aufgeschlitzten Ex-Luxusdampfer herum; rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Montierten 15 beige Stahlkästen so hoch wie Häuser am Schiffsrumpf. P9, P10, P11... steht weithin sichtbar darauf zu lesen. Sie sollen bald als Schwimmflügerln dienen.

Die Aktion, die vor den Augen unzähliger Touristen den ganzen Sommer über im Hafen der toskanischen Insel Giglio vorbereitet wurde, ist eine Premiere in der Geschichte der Nautik: Die im Jänner 2012 havarierte Costa Concordia soll rückstandsfrei in einem Stück abgeschleppt und verschrottet werden.

Das Wrack ist eine bizarre Touristen-Attraktion. Jeder, der in der Gegend urlaubt, will rasch mal Costa Concordia schauen. Die Fähren sind noch besser gebucht als in den Jahren davor. Und alle drängeln sich Steuerbord, ehe man im Hafen anlegt, halten Kameras und Handys in die Höhe, um ihren Katastrophen-Schnappschuss zu ergattern. An der Uferpromenade schieben sich die Touristen aneinander vorbei. Da fallen die kräftigen Herren im orangen Overall mit Schutzhelmen in der Hand und Werkzeuggürteln um die Taille auf. Das sind die Männer, die aus 21 Ländern nach Giglio gekommen sind, um die Concordia zu bergen.

Das Schwierigste

Der 51-jährige Einsatzleiter ist Spezialist für schwierige Bergungen. Und das hier ist seine bisher schwierigste, gibt der Südafrikaner zu. Kein Schiff, an dem er Parbuckling (Aufrichten, siehe Grafik) versucht hat, war so groß und schwer lädiert. Und es wird täglich ärger. Mittlerweile ist das Schiff stellenweise um bis zu acht Meter zusammengefallen, Wellen und Wind zerren daran und der Rost, den die Concordia angesetzt hat, ist sogar für die Touristen gut sichtbar, wenn sie in Giglio anlegen. Daher beobachten Lasermessgeräte der Universität Florenz jede Bewegung des Wracks.

„Wenn sie erst aufrecht steht, wird es ihr gut gehen“, sagt Sloane. Wenn sie die Winterstürme übersteht, könnten im März kommenden Jahres sämtliche Schwimmkästen montiert sein. Wenn dann Ende Mai alles Wasser aus den Kästen gepumpt ist, „ist sie nächsten Sommer hier weg“, versprüht Sloane Hoffnung trotz der vielen Wenns. Wenn das Wetter gut bleibt, wissen wir am Montag mehr.

Die Fischer der Insel blicken mit Sorgen aufs Meer. Sie haben Angst vor einer Umweltkatastrophe, sollte das Wrack auseinanderbrechen. Direkt vor Giglio liegt das Pelagos-Schutzgebiet.

Es ist das größte seiner Art in europäischen Gewässern und ein Zufluchtsort für Delfine, Schweins- und Zwergwale. Grandiose Korallenriffe wachsen genau unterhalb des Ozeanriesen. „Und wenn dieses Riesenschiff großflächig in die Tiefe rutschen würde, radiert es über 200 Meter den gesamten Boden ab“, sagt der Meeresbiologe Gerhard Herndl von der Universität Wien. Ein Korallen-Kahlschlag wäre die Folge. Alle Bodenorganismen wären betroffen. „Das wäre ein Desaster, denn in der Folge würden auch die Fische abwandern.“ Bis sie wiederkehren, könnte es sehr lange dauern, ist der Wissenschaftler überzeugt.

Schon jetzt hat das maritime Ökosystem gelitten – Lärm und Schmutz der Bergungsarbeiten setzen ihm zu. Und das Wrack ist eine ökologische Zeitbombe, weil zwar der Treibstoff aus den Tanks abgepumpt worden ist, es aber noch jede Menge Diesel, Schmierstoffe, Chemikalien, Putzmittel und Farben enthält. Außerdem hat es nur drei Stunden vor der Katastrophe Verpflegung gebunkert, um 4229 Gäste zehn Tage lang durchzufüttern. Die verrottet nun im Bauch des Schiffes.

Giglio aber lebt vom sauberen Meer, deshalb soll das Schiff nicht vor Ort zerlegt, sondern als Ganzes aus dem Meeresschutzgebiet abgeschleppt werden, hat das italienische Umweltministerium verfügt. Danach plant man, den Meeresboden abzusaugen, Unterwasserpflanzen neu anzusiedeln und die Plattformen zu entfernen. Sogar alle Bohrlöcher, die in den Meeresboden getrieben wurden, müssen wieder verfüllt werden. So steht es im Bergungsvertrag. Kein Wunder, dass die Kosten mittlerweile von 236 auf eher 500 Millionen Euro gewachsen sind. Zahlen muss der Schiffseigner Costa Cruises.

Kommentare