Forderung: Wie gut ein Kind spricht, soll in den Mutter-Kind-Pass

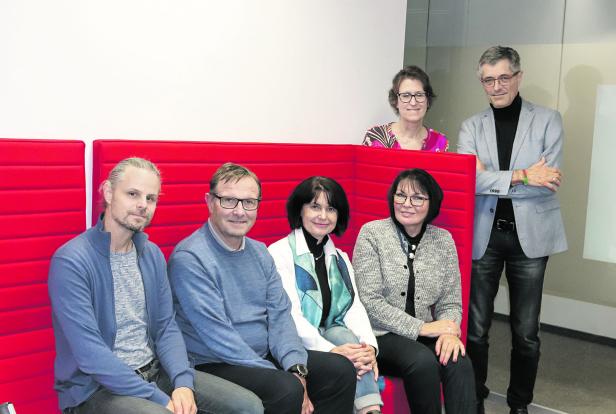

Wo drückt der Schuh im Schulsystem? Darüber wurde im KURIER-Bildungsbeirat diskutiert: Die (Ex-)Direktoren Michel Fleck, Rainer Graf, Doris Pfingstner, Isabelle Zins sowie Michael Sörös von der Wiener Bildungsdirektion wissen, wo die Herausforderungen sind und schlagen Lösungen vor.

PISA-Ergebnisse: Auch wenn Österreich im EU-Vergleich überdurchschnittlich gut abgeschnitten hat, zeigt sich, dass ein Teil der Schülerinnen und Schülern Wesentliches nicht beherrschen. Besonders Kinder mit Migrationshintergrund, die aus weniger wohlhabenden Familien kommen, haben im Schnitt Lernrückstände von drei Jahren.

Ein Ergebnis, das die Gesellschaft aufrütteln müsse. Doch eine Schule, die immer noch wie in den 1960er-Jahren strukturiert ist, kann die Probleme des 21. Jahrhunderts alleine nicht lösen. So müsse zum Beispiel schon vor Schuleintritt auf die Entwicklung der Kinder geachtet werden, etwa indem eine Sprachstanderhebung im Mutter-Kind-Pass verankert wird. Wo es Defizite gibt, soll es ein System der Frühförderung geben. Hier brauche es eine engmaschige Betreuung vor Schuleintritt.

Lesen: Nur wenn Schülerinnen und Schüler sinnerfassend lesen können, sind sie in der Schule und im Leben erfolgreich. Da seien auch die Eltern in die Pflicht zu nehmen: Es sei ihre Aufgabe mit den Kindern zu sprechen und ihnen vorzulesen.

Kontraproduktiv sei auch die frühe Digitalisierung in der Volksschule. Wie die Beispiele Finnland und Schweden zeigen, führe das Lesen am Tablet zu schlechteren Leistungen. Wer ein Buch liest, lernt besser. Zudem müsse das Bücherlesen gesellschaftlich verankert werden.

Michel Fleck, Rainer Graf, Doris Pfingstner (v.l., sitzend) und Michael Sörös (re.) diskutieren mit Ute Brühl über die Schule

Finanzen: Die Inflation trifft auch die Schulen – höhere Energiekosten, die nur teilweise abgedeckt werden, und immer höhere Fixkosten, z.B. für Wartungsverträge und die Reinigung – das alles muss aus dem Budget der Schulen finanziert werden, das nicht merklich erhöht wurde. Auch die Kostenerstattungen, die Lehrpersonen für Ski- oder Sprachkurse werden immer weniger finanzierbar. In der Folge können diese Veranstaltungen in Zukunft mancherorts nicht mehr angeboten werden.

Verwaltung: „Die Reform der Schulverwaltung, die Landesschulräte in Bildungsdirektionen verwandelt hat, wird von vielen Fachleuten als Entwicklung in eine falsche Richtung gesehen und erschwert die Arbeit der Schulen, weil Zuständigkeiten nicht immer eindeutig sind und fachliche sowie schulartenspezifische Ansprechpartner zunehmend fehlen. Das ist nicht nur für Schulleitungen anstrengend – es hat auch Auswirkungen auf die Kinder. So gibt es derzeit in Wien kein Formular, mit dem ein Antrag für die Unterstützung von Autisten stellen kann.

Schulautonomie: Heute hat die Schule viel mehr Aufgaben und gesellschaftliche Herausforderungen zu bewältigen als früher. Dazu brauchen Schulleitungen das Vertrauen der Vorgesetzten und Unterstützung durch multiprofessionelle Teams, von Psychologen, Sozialarbeitern und zusätzlichen Sprachlehrkräften bis zu Kollegen, die wieder Zeitressourcen für die fachliche Begleitung junger Lehrkräfte beim Einstieg bekommen.

Reformwut: Eine Änderung jagt im System die nächste. Dabei braucht das System Ruhe, um sich auf den Unterricht zu konzentrieren. Hier wünschen sich Fachleute aus der Praxis, dass nicht zu viele Veränderungen auf einmal von den Schulen gefordert werden. Gegen den Lehrermangel helfen gesunde Arbeitsbedingungen, die Lehrkräfte und Schulleitungen nicht zu Getriebenen machen und ausbrennen lassen.

Kommentare