Mondlandung, Minirock und Kalter Krieg

Genau dieser Zeit des enormen Wandels in den 1960er-Jahren ist eine Ausstellung im Schlossmuseum Freistadt gewidmet. Und egal, ob man damals ein Kind, ein Jugendlicher oder ein Erwachsener war – jeder gerät bei dieser Ausstellung in einen veritablen Erinnerungsstress.

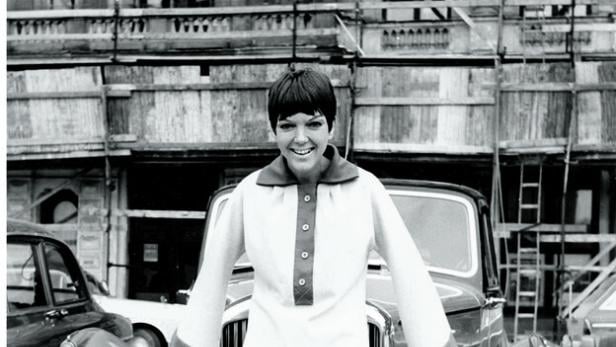

Ein „Ah ja, so war’s“-Erlebnis folgt dem anderen. Zum Beispiel bei der Mode. Ständig neue Trends als Ausdruck eines ebenso neuen Lebensgefühls, ob Lackmantel oder Mini-Rock, ob Pullover oder Jeans als Alltagskleidung und der Bikini am Strand. Das exzentrische Model Twiggy wurde zur Schlankheitsikone für viele Mädchen. Musikalische Superstars prägten auch die Äußerlichkeiten, ob es nun die Beatles oder Jimi Hendrix war, der den Schlapphut populär machte.

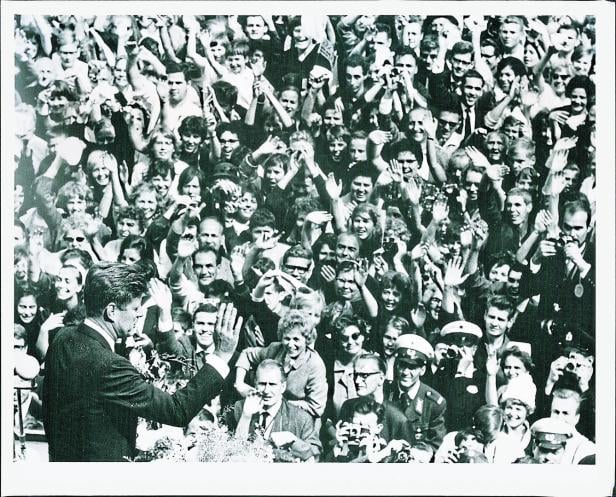

Der amerikanische Präsident John F. Kennedy symbolisierte den Aufbruch der 60-er Jahre.

Und dass die Hippiebewegung nicht nur die Kleiderwelt durcheinanderwirbelte, sondern auch eine gesellschaftspolitische Dimension – Stichwort Flower Power – bekam, ruft die Ausstellung eindrucksvoll in Erinnerung.

Ein weiterer Alltagsbereich, der in den 1960ern eine starke Veränderung erfuhr, war die Mobilität. Ein eigenes Auto wurde nicht nur zwecks mehr Bewegungsfreiheit – Urlaub in Italien und Jugoslawien – erworben, der fahrbare Untersatz, vor allem in der Form des Volkswagens, wurde auch zum Statussymbol für gesellschaftlichen Aufstieg, Freiheit und Individualität. Dem musste auch die Verkehrsinfrastruktur Rechnung tragen. 1966 wurde die Westautobahn fertiggestellt.

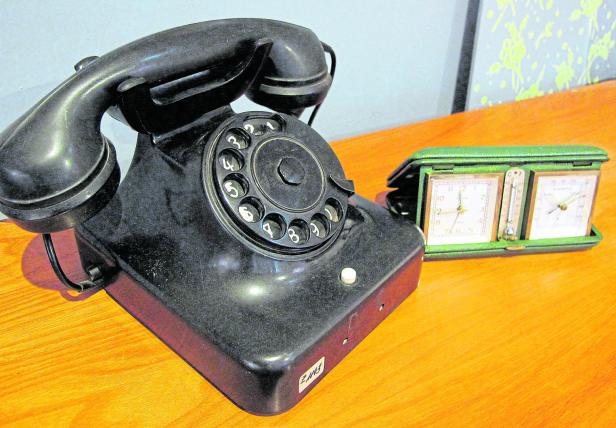

Das schwarze, schwere Telefon mit Wählscheibe.

Zum neuen Lebensgefühl gehörte auch ein gewandeltes Einkaufsverhalten: von der Notwendigkeit, das Alltägliche zu besorgen, zum Konsumerlebnis. Man fuhr mit dem Auto ins Einkaufszentrum, sei’s zum Billa, Merkur oder Spar, wie die neu etablierten Handelsketten hießen. Dort gab es nicht nur Notwendiges, spezielle Angebote lockten, vor allem auch die Kinder: PEZ, Stollwerk-Zuckerl, Bensdorp-Schokolade und Almdudler und für die Eltern Linde-Kaffee. Die Werbung boomte, vor allem im Bereich der Waschmittel belebten typische Figuren die Marketingwelt wie zum Beispiel der „Weiße Riese“ oder „Meister Proper“.

Werbefreie Sonntage

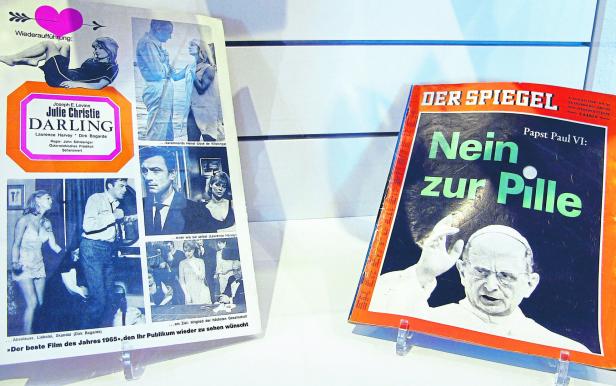

Freilich sah man schon damals die Werbung auch kritisch. Wer erinnert sich heute noch, dass im Fernsehen an Sonn- und Feiertagen keine Werbung laufen durfte? Während die Werbebranche aber noch von Klischees gekennzeichnet war, speziell was die Rolle der Frau betraf, zeigte sich gesellschaftlich bereits eine Veränderung. Zwar sprach man anfangs der 1960er-Jahre noch vom „Babyboom“, doch der Trend ging in Richtung Verhütungsmittel – Pille! – und neue Gesetze zur Schwangerschaft taten ein Übriges.

Papst Paul VI. verbot den Katholikinnen die Pille.

Die Frauen begannen, sich beruflich zu emanzipieren, die traditionellen Familienstrukturen änderten sich. Auch Sexualität wurde in der Öffentlichkeit nicht mehr tabuisiert, „Aufklärung“ der Jugend erschien wichtig, auch wenn sie häufig über die Zeitschrift „Bravo“ erfolgte.

LASK 1965 Meister

Sport und neues körperbetontes Freizeitverhalten gewannen an Bedeutung, nicht zuletzt ausgelöst durch Sportgrößen wie Jochen Rindt, Karl Schranz oder Hans Orsolics, dem Boxer. Nicht zu vergessen: 1965 wurde mit dem LASK erstmals ein Verein Fußballmeister, der nicht aus Wien kam!

Auf ins Weltall

Auch die „große weite Welt“ war in den 1960ern von tiefgreifenden Veränderungen geprägt, oft verbunden mit dem technischen Fortschritt. 1961 flog Juri Gagarin als erster Mensch in den Weltraum, 1969 betrat Neil Armstrong als ebenfalls erster Mensch den Mond. Apropos technischer Fortschritt: 1967 gelang in Kapstadt die erste Herztransplantation. Freilich hatte der technische Fortschritt auch eine zweite Seite, Beispiel Atomkraft. Drei Forschungsreaktoren in Seibersdorf, Wien und an der Technischen Universität Graz waren Ausdruck der großen Erwartungen, die man vorerst in die Kernenergie setzte.

Das moderne Wohnzimmer mit dem modernen Kaffeeservice

Die Weltpolitik stand im Zeichen des Kalten Krieges, das Treffen von John Fritzgerald Kennedy und Nikita Chruschtschow 1961 in Wien bewies Österreichs Rolle als neutraler Vermittler. Und nach der Niederschlagung des „Prager Frühlings“ 1968 wurde Österreich zum Zufluchtsort für viele Flüchtlinge.

All das und vieles mehr gelangte via elektronische Medien in die Wohnzimmer der Österreicher. Der unabhängige ORF wurde 1967 ins Leben gerufen, Farbfernsehen startete 1969.

Kommentare