Hochwasser in Österreich: Als die Fluten kamen

Blick zum Stift Melk, Jahrhunderthochwasser 1954

Die Hochwasserkatastrophen in Deutschland und Österreich schockieren nicht nur die Bewohner der betroffenen Länder. Überschwemmungen hat es natürlich immer schon gegeben – zum Teil mit noch weit dramatischeren Folgen. Das erste uns überlieferte Hochwasser in Österreich betraf die Drau in Kärnten im Jahr 792. Eine Hochflut der Donau forderte im Jahr 1235 bei Wien und Krems 10.000 Menschenleben und ließ ganze Ortschaften untergehen.

Zeitzeuge aus 1501

Zu einer der größten Donauüberflutungen aller Zeiten kam es 1501. „Es ereignete sich eine derart große Überschwemmung, wie es sie in der Erinnerung der Menschen nie gegeben hatte“, hinterließ uns der Zeitzeuge und Pfarrer Lorenz Mittenauer aus Wels. „Die Häuser, die in der Ebene lagen, trug es fort, Dörfer riss es hinweg.“ Aus Melk ist überliefert, dass „die Wasserflut in der Frauenkirche eine Elle hoch (bis zu einem Meter) über dem Altar stand.“

Wiener Schwedenplatz

In erschreckender Regelmäßigkeit traten die Flüsse im 18. Jahrhundert über die Ufer. Kaum hatten die Menschen sich von einer Katastrophe erholt, kündigte sich die nächste an: Im Februar 1740 wurde die – am heutigen Schwedenplatz in Wien gelegene – Brücke durch Wassermassen nach plötzlich einsetzendem Tauwetter zerstört. Bald neu aufgebaut, ging sie wenige Jahre später wieder in den Fluten unter. Das Hochwasser kam Jahr für Jahr und wurde immer heftiger, sodass in Wien viele Häuser bis zum ersten Stock überflutet waren.

„Die Menschen versuchten, dem Schrecken zu entgehen“, sagt Johannes Hübl, Professor am Institut für Alpine Naturgefahren an der Universität für Bodenkultur in Wien. „Einerseits haben sie die Nähe der Flussräume gemieden und sich auf höher gelegenen Trassen angesiedelt. Andererseits wurden die an den Flüssen gebauten Vororte der größeren Städte regelmäßig überflutet. Die Flüsse dienten schon in den Zeiten der Römer als wichtige Handelswege.“

Hochwasser 1951 am Währinger Gürtel in Wien

In Österreich wurden vor allem Salzach, Traun, Enns, Inn, Ybbs, Erlauf, Traisen und die Mur immer wieder bedrohlich, mitunter sogar der normalerweise als Bächlein dahin rinnende Wienfluss, der 1741 den Schlosspark von Schönbrunn verwüstete. Die meisten Jahrhundert-Hochwässer betrafen aber natürlich die Donau. 1830 glichen Praterstraße und Hauptallee in Wien reißenden Strömen, 74 Menschen starben, Hunderte wurden evakuiert, fast 700 Häuser schwer beschädigt.

Und so war es keine Liebeserklärung an die Donau, als Johann Strauss 1867 den Donauwalzer schuf. Denn die Donau war bei den Wienern alles andere als beliebt, sie trat fast jedes Jahr aus ihren Ufern und bedrohte die Bevölkerung. Der Walzerkönig selbst hatte das in seiner Kindheit miterlebt, als er mit seinen Eltern in der Leopoldstadt wohnte und mit ihnen oft über Nacht aus der Wohnung flüchten musste, weil das Hochwasser durch die Fenster in die Stuben floss.

Donau, so blau

Der Donauwalzer war noch lange nicht die heimliche Hymne der Österreicher. Das lag daran, dass der Strom damals unreguliert in mehreren Armen durch Sumpf- und Wiesenland an Wien vorbei floss – es sei denn, er trat über die Ufer. Dazu kamen die eher dümmlichen Worte, die der Feder des Polizeibeamten Josef Weyl entstammten: „Wiener, seid froh! Oho, wieso?“

Erst mit dem neuen Text „Donau, so blau“, den der Oberlandesgerichtsrat Franz von Gernerth 1890 schuf, erlebte die Melodie ihren Durchbruch. Auch weil die Donau mittlerweile infolge ihrer Regulierung wirklich zu einem Teil der Stadt geworden war.

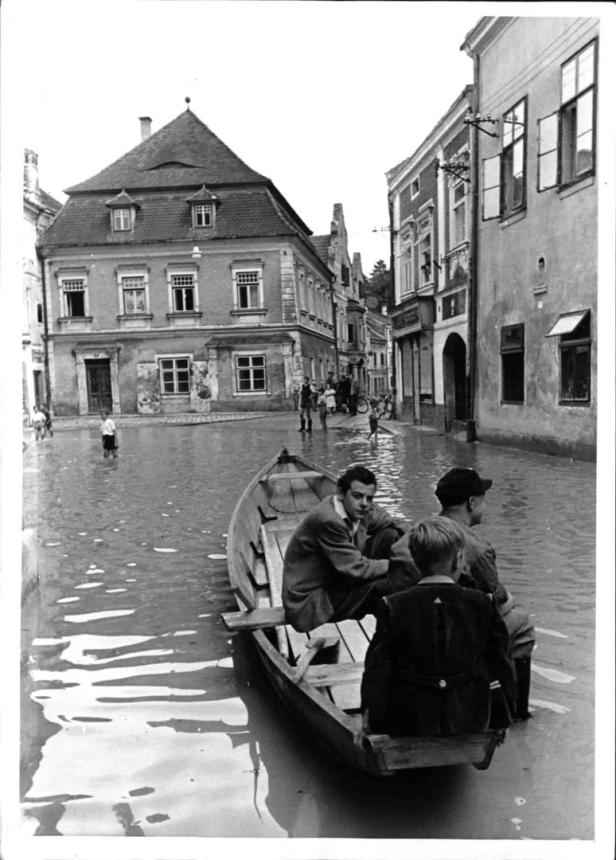

Hochwasser in Ybbs: Bewohner flüchten mit dem Boot

1000 Menschen gerettet

Überschwemmungen traten zu allen Jahreszeiten auf. Im Frühjahr, Sommer und Herbst wurden sie durch starke Regenfälle verursacht, im Winter durch Eisstöße (die es heute praktisch nicht mehr gibt).

Als die schlimmste Naturkatastrophe des 20. Jahrhunderts wurde das Hochwasser bezeichnet, das im Sommer 1954 über Österreich hereinbrach. Salzach, Enns, vor allem aber die Donau und ihre Nebenflüsse traten über die Ufer und überschwemmten allein in Oberösterreich ein Gebiet so groß wie der Traunsee, 1000 Menschen wurden gerettet. Salzburg war nach heftigen Regenfällen von der Außenwelt abgeschnitten, die Salzkammergutseen, die die Wassermassen nicht mehr aufnehmen konnten, traten über die Ufer, Tiere verendeten, Felder und Siedlungen wurden zerstört, viele Ortschaften überschwemmt. 22 Prozent des Stadtgebiets von Linz standen unter Wasser.

Fünf Todesopfer forderten die schweren Unwetter im Sommer 1959. Innerhalb von 24 Stunden wurden bis zu 100 Liter Wasser pro Quadratmeter gemessen, die Westbahnstrecke musste gesperrt werden, der Schaden betrug mehrere hundert Millionen Schilling. Mehr als 60 Menschen starben bei Hochwasserkatastrophen 1965/66.

Das technische Zeitalter beschert uns sowohl Schutz vor Überschwemmungen, als auch neue Gefahren. Exakte Messungen ermöglichen ein ausgeklügeltes Vorwarnsystem für ganz Österreich. Andererseits wurde durch die Begradigung und Betonierung vieler Flussbette die Hochwassergefahr erhöht.

Erste Hilfe bei einer Überschwemmung in der Wiener Vorstadt 1830

2002 und 2013: Jahrhundert-Hochwässer

Jahrhundert-Hochwässer wurden in Österreich auch in den Jahren 2002 und 2013 registriert. Und der Klimawandel spielt natürlich mit. „Durch die über längere Perioden anhaltenden hohen Temperaturen nimmt die Luft mehr Wasser auf, wodurch großräumig erhöhter Niederschlag fällt“, erklärt Prof. Hübl.

„Und je wärmer es wird, desto heftiger können die Gewitter werden. Noch hat sich die Anzahl der Schadensereignisse nicht signifikant verändert, es hat auch früher viele Hochwässer gegeben, aber es waren klimatisch andere Zeiten. Es besteht kein Zweifel, dass die Hochwässer durch den Klimawandel immer häufiger werden.“

Kommentare