Das wilde Leben der roten Erzherzogin

Als sie einmal von der Polizei festgehalten und nach ihren Personalien gefragt wurde, gab sie zu Protokoll: „Mein Vater war der Kronprinz Rudolf, mein Großvater der Kaiser Franz Joseph. Wollen Sie noch etwas wissen?“ Der Polizist traute seinen Ohren nicht, musste aber feststellen, dass die Frau die Wahrheit sagte. Elisabeth Windisch-Graetz entstammte der Herrscherfamilie der Monarchie, doch das Leben, das sie führte, war alles andere als kaiserlich-königlich. Die „rote Erzherzogin“ war wohl die einzige Angehörige des Hauses Habsburg, die Mitglied der Sozialdemokratischen Partei war.

Rudolf war ihr Idol

Erzherzogin Elisabeth war fünf Jahre alt, als ihr Vater, Kronprinz Rudolf, im Jänner 1889 in Mayerling aus dem Leben schied. Von da an wuchs sie unter der Obhut ihres Großvaters und Vormunds Kaiser Franz Joseph in Laxenburg und in der Hofburg auf, doch ihr toter Vater blieb ihr Idol, dem sie mit ihrem ausgeprägten Oppositions- und Freiheitsgeist nachzueifern trachtete.

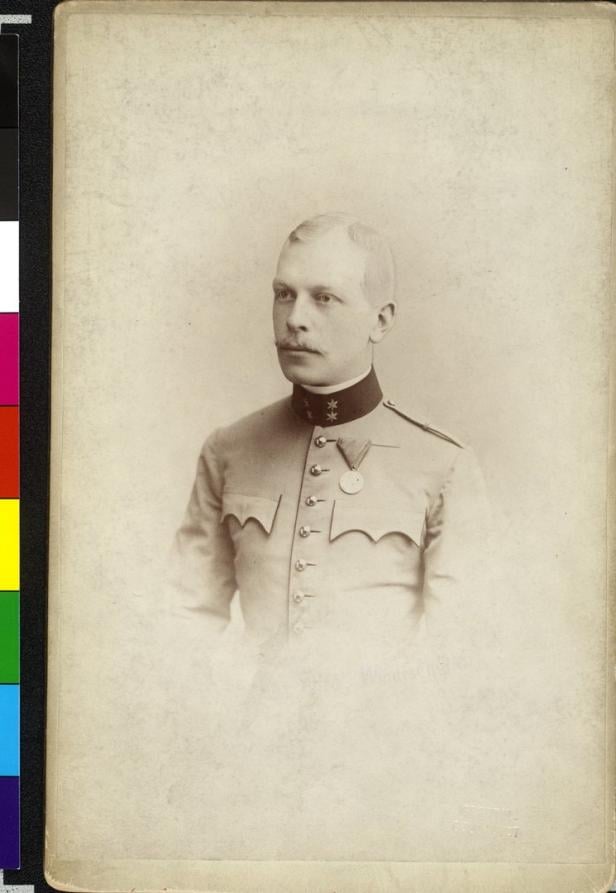

Elisabeths Eltern, Kronprinzessin Stephanie, Kronprinz Rudolf

Als sie mit 19 Jahren auf einem Hofball dem Prinzen Otto Windisch-Graetz begegnete, bestand sie darauf, ihn zu heiraten, doch der liebte eine andere. Das war Kaiser Franz Joseph nicht unrecht, da er für seine Lieblingsenkelin einen ebenbürtigen Ehemann aus einem regierenden Geschlecht erhofft hatte. Als Elisabeth von Ottos Ablehnung erfuhr, erlitt sie einen Weinkrampf und warnte den Kaiser: „Mein Vater hat es vorgezogen, eher zu sterben als seine Liebe zu verraten, ich bin wie er, auch ich fürchte den Tod nicht. Ich opfere ihm meine Jugend, nur der Tod kann mich vom Schmerz befreien.“

Erste Ehe mit Otto Fürst Windisch-Graetz

Es war eine Drohung, aus der Franz Joseph, nach allem, was in Mayerling geschehen war, keinen Ausweg sah. Er ließ den Prinzen zu sich kommen und sagte, dass seine Enkelin keinen Widerspruch dulde. Windisch-Graetz wiederholte, dass er einer anderen Frau versprochen sei und er dieses Wort als Aristokrat und Offizier nicht brechen könne.

Des Kaisers Befehl

Worauf Franz Joseph erklärte: „Als Ihr Kaiser und oberster Kriegsherr befehle ich Ihnen, meine Enkelin Erzherzogin Elisabeth Marie von Habsburg-Lothringen zu heiraten.“ Der Ulanenoffizier hatte keine andere Wahl, als die Haken zusammenzuschlagen und zu sagen: „Jawohl, Majestät!“

Womit die nächste Katastrophe im Haus Habsburg besiegelt war, denn eine solcherart erzwungene Ehe konnte nicht gut gehen. Elisabeth schenkte Otto Windisch-Graetz – den Kaiser Franz Joseph knapp vor der Hochzeit noch in den Fürstenstand erhoben hatte – vier Kinder.

Doch nach dreijähriger Ehe kam es zum Eklat, als Elisabeth ihren lebenslustigen Mann in flagranti in den Armen einer anderen Frau erwischte. Erzherzogin Elisabeth hatte eine Pistole eingesteckt, die sie jetzt gegen die Rivalin richtete und abdrückte. Dabei wurde die Geliebte des Fürsten, die Opernsängerin Marie Ziegler, schwer verletzt.

Attentat bleibt geheim

Ein Jahr lang konnte die Meldung, dass nun auch die Tochter des Kronprinzen auf einen Menschen geschossen hatte, von den k. u. k. Zensurbehörden unterdrückt werden. Doch im Oktober 1906 gab Marie Ziegler einer amerikanischen Zeitung ein Interview, in dem sie von dem Attentat erzählte, worauf österreichische Zeitungen den Artikel zitierten.

Erst 18 Jahre später, als ihr kaiserlicher Großvater tot (Franz Joseph hatte einer Scheidung nicht zugestimmt) und die Monarchie beendet war, ging Elisabeths Ehe mit dem Fürsten Otto Windisch-Graetz endgültig in die Brüche. Zu einer gerichtlichen Verfolgung des Anschlags auf Marie Ziegler ist es nie gekommen, im Gegenteil: Die ehemalige Erzherzogin führte auch in der Ersten Republik noch das Leben als eine der reichsten Frauen Österreichs, nachdem sie von Kaiser Franz Joseph, ihrer Großmutter Kaiserin Elisabeth und vom Kronprinzen Rudolf ein gigantisches Vermögen geerbt hatte. Mit ihrer Mutter, Kronprinzessin Stephanie, der sie eine Mitschuld am Tod ihres Vaters gab, war sie hingegen so verfeindet, dass sie von dieser enterbt wurde.

Seit Oktober 1925 Mitglied der Sozialdemokratischen Partei, residierte Elisabeth vorerst im Schloss Schönau in Niederösterreich und später auf einem herrschaftlichen Anwesen in der Linzer Straße in Wien-Hütteldorf, das sie testamentarisch der Stadt Wien vermachte (auf dem riesigen Grundstück wurden später Gemeindebauten errichtet). Wie mir ihr Enkel Otto Windisch-Graetz, der sie noch sehr gut gekannt hatte, vor einigen Jahren erzählte, konnte sich die „rote Erzherzogin“ nie ganz von ihrer höfischen Erziehung lösen, und sie legte großen Wert darauf, dass man sich ihr gegenüber nach den Formen und der Etikette der alten Donaumonarchie benahm. Sie widersprach auch nie, wenn sie von Genossen als „kaiserliche Hoheit“ angesprochen wurde.

Kreisky und Frau Petznek

Bruno Kreisky, der sie in den späten 1920er-Jahren kennengelernt hatte, war beeindruckt, dass eine Angehörige des ehemaligen Kaiserhauses Sozialdemokratin war. Nach dem Zweiten Weltkrieg heiratete sie in zweiter Ehe ihren langjährigen Lebensgefährten Leopold Petznek, einen sozialdemokratischen Lehrer und Politiker.

Die „rote Erzherzogin“ starb vor 60 Jahren, am 16. März 1963, im Alter von 79 Jahren.

Kommentare