Die Zerstörung der Wiener Oper

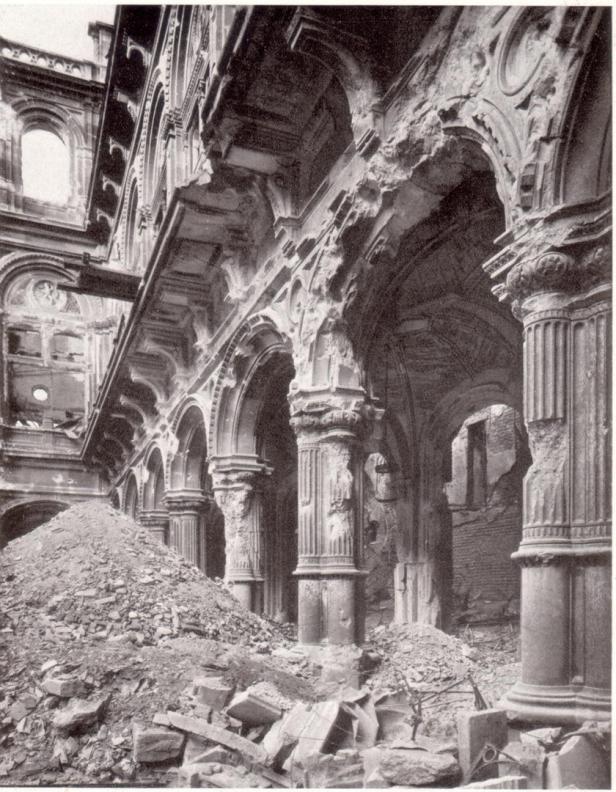

Es war einer der schwärzesten Tage in der Geschichte der Stadt Wien. Beim bisher schwersten Bombenangriff der Alliierten wurden kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs einige Prachtbauten der Inneren Stadt vernichtet, darunter die Wiener Staatsoper, die in einem Flammenmeer unterging.

In der Nachkriegszeit gab es ernsthafte Bestrebungen, die Reste der Oper abzureißen und stattdessen einen modernen Wohnbau oder ein Garagenhaus zu errichten.

Wiener Wahrzeichen

Die Staatsoper war eines der Wahrzeichen Wiens, mit dem nicht nur ein Gebäude, sondern die Seele der Musikstadt Wien verloren ging. „Am Vormittag des 12. März 1945 wurde die Staatsoper im Verlauf eines massiven Bombenangriffs von fünf Spreng- und zahlreichen Brandbomben getroffen, die große Zerstörungen verursachten und das Opernhaus in Brand steckten“, schreibt die Kunsthistorikerin Maria Kramer in dem Buch Die Wiener Staatsoper, Zerstörung und Wiederaufbau.

Auch die Gebäude der unmittelbaren Umgebung brannten, die Albertina wurde getroffen, und der benachbarte Philipphof – eines der vornehmsten Wohnhäuser der Stadt – begrub in seinem Luftschutzkeller rund 300 Personen unter sich.

Architekt Erich Boltenstern baute die Oper wieder auf

Das Dach stürzt ein

Wien wurde in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs fast täglich von alliierten Flugzeugen bombardiert, doch waren meist nur kriegsbedeutende Einrichtungen das Ziel. An diesem Tag wurden aber einige der repräsentativsten Bauten der Stadt getroffen. Das Opernhaus brannte einen Tag und eine Nacht lang. Die Feuerwehr rückte mit nur einem Dutzend Männern an, verfügte nicht über genügend Gerätschaften und Löschwasser.

Die Folgen waren verheerend: Die Oper wurde weitestgehend verwüstet, Zuschauerraum, Bühne und Eiserner Vorhang wurden durch die ständig neu entfachten Brände zerstört, das Dach stürzte ein. Nur Hauptfassade, Feststiege und das Schwindfoyer blieben verschont.

Die Ruine abreißen

Als der Krieg vorbei war, wurde die Brandruine gesichert und die Volksoper und das Theater an der Wien wurden zu Ausweichquartieren für den Opernbetrieb erklärt. Gleichzeitig gab es ernsthafte Überlegungen, die Reste des prunkvollen Gebäudes am Opernring abzureißen. Ein moderner Wohnbau oder eine Großgarage waren als Alternativen angedacht.

Bauexperten wurden zur Oper entsandt, um deren Zustand zu bewerten. Einige waren dafür, das Haus so aufbauen zu lassen, wie es 1869 eröffnet worden war, andere meinten: „Reißen wir die Ruine ab, bauen wir eine neue, moderne Oper, womöglich an den Rand der Stadt.“

Kanzler Leopold Figl war gegen Abriss der Oper

Die Bauwirtschaft

Eine starke Front für den Abriss bildete die Bauwirtschaft, die sich von einem Wohn- oder Garagenbau auf dem Gelände in bester Wiener Lage ein gutes Geschäft erhoffte. Es hätte auch so kommen können wie in mehreren deutschen Städten, in denen bombenbeschädigte Theaterbauten dem Erdboden gleichgemacht und durch neue, im „Emmentalerstil“, ersetzt wurden.

„Viele namhafte Personen, vor allem junge Architekten, plädierten für einen Abriss“, schreibt Maria Kramer. „Man schätzte in dieser Zeit den Historismus noch sehr wenig und sah in einem Opernhaus-Neubau bessere Möglichkeiten, einen modernen, der Zeit entsprechenden Theaterbetrieb einrichten zu können.“

Doch es sollte anders kommen. Bundeskanzler Leopold Figl entschied im März 1946 an der Spitze eines Opernbau-Komitees für „die Wiederherstellung des früheren Bauzustandes“, wobei „das Äußere des Gebäudes keine nennenswerten Abweichungen von der historischen Ringstraßenarchitektur aufweisen“ durfte. In einem Wettbewerb siegte der Entwurf des Architekten Erich Boltenstern, der sich der Tradition verpflichtet fühlte, aber die technischen Erfordernisse eines modernen Theaterbetriebs mit einbezog. Die Bauarbeiten verschlangen die damals horrende Summe von 260 Millionen Schilling.

Die Wiedereröffnung

Am 5. November 1955 wurde das neu aufgebaute Opernhaus glanzvoll wiedereröffnet. Karl Böhm dirigierte an diesem Abend Beethovens Oper Fidelio.

Die Zerstörung der Staatsoper stellte nicht die einzige Vernichtung Wiener Baujuwele dar. Am 8. April 1945 fing der Stephansdom Feuer, am 12. April wurde das Burgtheater bei einem Bombenangriff fast völlig zerstört. Insgesamt wurden durch 52 Bombardements 30 Prozent des Wiener Baubestands beschädigt oder vernichtet, 10.000 Menschen kamen dabei ums Leben.

Die Wiener Oper wurde im Zuge der Errichtung der Ringstraße in den Jahren 1863 bis 1869 gebaut und von Kaiser Franz Joseph feierlich eröffnet. Die beiden Architekten des Gebäudes lebten zu diesem Zeitpunkt nicht mehr: Eduard van der Nüll hatte sich nach schweren Angriffen gegen die Planung des Opernhauses am 4. April 1868 das Leben genommen, sein Kompagnon August Sicard von Sicardsburg starb zwei Monate später. Die Wiener Oper zählte schon in der Monarchie und in der Ersten Republik zu den führenden Opernhäusern der Welt.

In der Zeit des Nationalsozialismus kam es zur Entlassung, Verfolgung und Ermordung von Künstlern und Mitarbeitern. Am 1. September 1944 verfügte Propagandaminister Joseph Goebbels die kriegsbedingte Schließung aller Theater im Deutschen Reich.

15 Flugsekunden

Die Zerstörung der Staatsoper durch einen amerikanischen Luftangriff war angeblich unbeabsichtigt. Der Befehl vom 12. März 1945 lautete, die Ölraffinerie Floridsdorf sowie die Lokomotiv- und Rüstungsbetriebe an der Donau zu bombardieren. Die Zerstörung der Oper und anderer Gebäude im Stadtzentrum war nicht geplant. Zwischen Floridsdorf und der Inneren Stadt lagen nur 15 Flugsekunden.

Kommentare