Warum wir uns trotz guter Nachrichten fürchten

Was schätzen Sie: Wie hoch ist die Lebenserwartung bei der Geburt heute weltweit: 50, 60 oder 70 Jahre? Dem Schweden Hans hat es große Freude bereitet, seinen Zuhörern solche Fragen zu stellen – konnte er ihnen doch damit zeigen, wie wenig ihre oft negative Weltsicht mit der Realität übereinstimmt. Die Antwort lautet übrigens 70 Jahre.

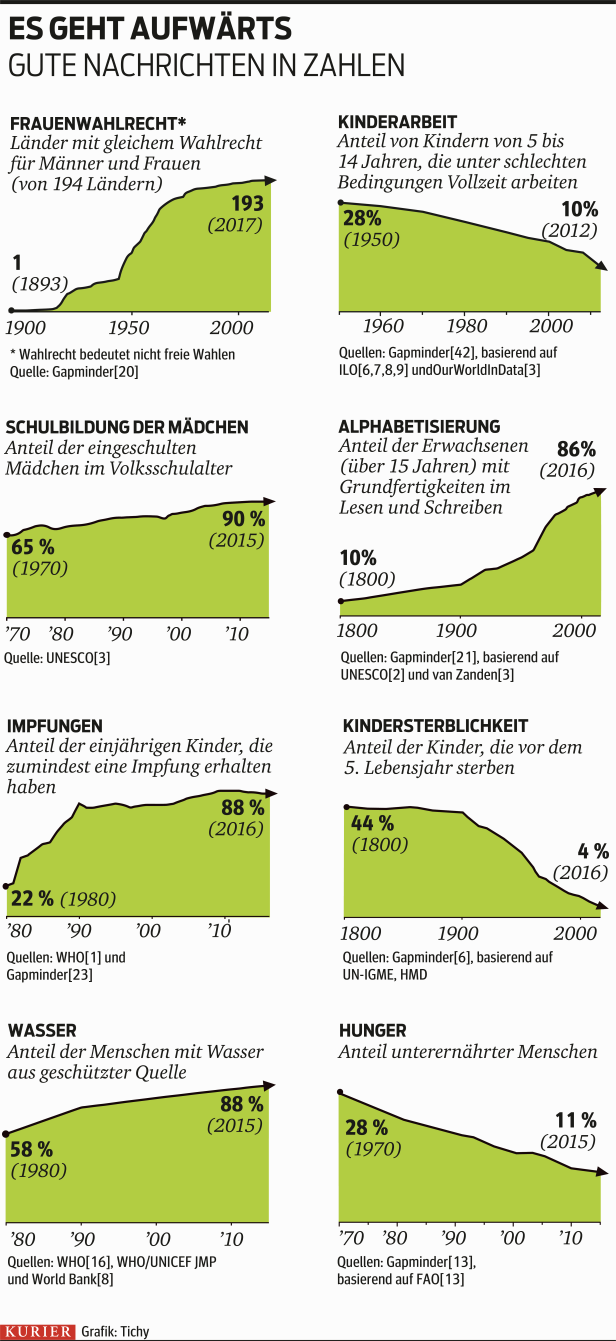

Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Ökonomen, Statistikern und Wissenschaftlern, die die Welt nicht so düster zeichnen, wie wir sie oft empfinden. Neben Rosling ist da zum Beispiel der deutsche Geowissenschaftler Max Roser, der in Oxford lehrt und mit seiner Online-Publikation „Our World in Data“ veranschaulicht, dass Indikatoren wie Armut, Kindersterblichkeit oder Geburtenrate sich positiv entwickeln. Und auch Steven Pinker, Psychologe aus Harvard, wird nicht müde zu erklären: Die Welt ist in den vergangenen 30, 40 Jahren besser geworden.

Kein Weltuntergang

Ist sie das wirklich? Und wenn ja, warum haben wir dann das Gefühl, dass es abwärts geht? Hauptgrund für den Pessimismus ist wohl, dass wir intuitiv merken, dass unser Wirtschaftswachstum langfristig Schaden anrichtet. Der Weltuntergang steht dennoch nicht bevor, ist Wolfgang Lutz vom Wittgenstein-Centre überzeugt – ein Demograf, der auch einige Semester Mathematik, Theologie und Philosophie studiert hat. „Allerdings werden sich alle Entwicklungen beschleunigen“, prophezeit er. „Das Wissen, die Technik und die Kontakte mit anderen Kulturen, aber auch die Gefahren. Das bedeutet in erste Linie, dass wir in unserem Verhalten flexibler werden müssen, was ja nichts Schlechtes ist.“

Flexibel sein heißt, auf Neues schnell und richtig zu reagieren. Sein Institut hat diese Flexibilität anhand des Klimawandels untersucht. „Wir wollten wissen, wie Menschen aus verschieden Regionen oder Bildungs- und Gesellschaftsschichten mit den neuen Gefahren zurechtkommen“, erzählt der Demograf. Und er kam zu einer wenig überraschenden Erkenntnis: „Die Bildung ist entscheidend. Menschen, die besser informiert sind und sich abstrakt etwas vorstellen können – selbst, wenn sie es noch nicht erlebt haben – sind besser in der Lage, erste Warnsignale zu verstehen und sich vorzubereiten.“

Bildung versus Beton

Bildung ist demnach der Faktor, der am stärksten vor dem bereits unvermeidbaren Klimawandel schützt: „Mehr als etwa der Bau großer Betondeiche“, bringt Lutz ein bildhaftes Beispiel. Denn nur Bildung befähigt dazu, schnell und den konkreten Herausforderungen entsprechend zu reagieren.

Da gehe es um mehr als nur um Schulbildung. Sondern auch um emotionale Intelligenz, Selbstkontrolle und gesunden Menschenverstand. Die Wissenschaftler haben dafür ein neues Wort geprägt: Brainpower. „Diese hilft uns auch, Krankheiten abzuwenden, bessere Jobs zu finden oder persönliche Beziehungen befriedigender zu gestalten.“

Doch trotz aller Bildungsrevolution: Die Angst vieler Eltern ist groß, dass es ihren Kindern eines Tages schlechter gehen wird, als ihnen selbst. Eine berechtige Angst? Für Lutz eine schwierige Frage. „Denn wir fürchten uns ja ständig vor den falschen Dingen.“ Er verweist auf die Panik vor der Rinderseuche BSE in den 90er Jahren. „Heute redet niemand mehr davon.“

Größte Risiken: Pandemien, Resistenzen, Insektensterben

Die Risiken, die die Menschen am stärksten bedrohen könnten, hat der einflussreiche tschechisch-kanadische Denker und Umweltwissenschaftler Vaclav Smil ausgemacht: eine todbringende Grippe-Pandemie, Antibiotikaresistenzen und das Aussterben der Insekten – alles Dinge, die wir nur wenig auf dem Radar haben. Der Klimawandel folgt in Smils Rangliste viel später.

Also kein Grund zur Panik. Und dass man Angst vor der Zukunft hat, ist ja nicht nur schlecht. Denn sie hilft uns, Gefahren abzuschätzen und uns auf sie einzustellen, wie Evolutionsbiologen wissen. „Derzeit wird die Angst allerdings durch schnelle Veränderungen des Gewohnten und eine Skepsis gegenüber der veröffentlichen Meinung verstärkt“, warnt der Demograf. Mit der Angst lasse sich außerdem gut Geschäfte machen. Und die Medien berichten zu 90 Prozent über schlechte Nachrichten und nicht über positive Entwicklungen. „Die wenigsten wissen z. B., dass die Sahelzone in weiten Teilen ergrünt“, lautet eine frohe Botschaft.

Migration lenken

Die größte Sorge bereiten derzeit vielen die Migrationsströme und die damit einhergehende Angst vor Identitätsverlust. Zu Recht? „Die Identität sieht man in Gefahr, wenn man sich seiner eigenen Identität nicht sicher ist“, gibt Lutz zu bedenken. „Sie ist etwas hoch Emotionales, gleichzeitig haben wir mehrfache Identitäten, z. B. als Mitglied einer Familie oder Berufsgruppe.“ Er selbst fühlt sich oft mit wissenschaftlichen Kollegen anderer Kontinente verwandter als mit den Wohnnachbarn, „weil wir ähnlicher denken“.

Zuwanderung verträglich gestalten

Wenn Menschen nach Europa kommen, die völlig anders leben und denken, ist das oft befremdlich. „Es kommt daher darauf an, Zuwanderung und Integration so zu gestalten, dass sie verträglich ist.“ Der Migrationsdruck aus Afrika werde durch enormes Bevölkerungswachstum und Einkommensunterschiede sicher zunehmen. Es sei eine Tatsache, dass im alternden und ohne Zuwanderung schrumpfenden Europa Fach- und Pflegekräfte gebraucht werden. „Hier sind nicht Panikreaktionen, sondern kluge Vorausschau gefragt.“ Heißt: „Wir müssen darauf achten, wer die Migranten sind. Bildung ist da eine Schlüsselfrage: Besser gebildete Migranten integrieren sich besser und schneller, besser gebildete Österreicher können erfolgreiche Integration flexibler ermöglichen.“

Nicht nur die Migration, auch die Wirtschaftslage lässt viele pessimistisch in die Zukunft blicken. Die Statistik gibt ihnen recht: Der Jobmarkt ist in Europa ein Problem. Das war in den 60er, 70ern anders, als es Aufstiegschancen für praktisch alle gab. „Für die nachfolgende Generation ist es besonders seit der Wirtschaftskrise deutlich schwieriger. Junge Menschen haben es sehr schwer, ins Berufsleben einzutreten“, konstatiert der Statistiker.

Europa ist nicht die USA

Vor US-amerikanischen Zuständen müsse man sich aber nicht fürchten. In den Staaten sinkt der Lebensstandard ja mittlerweile. Was die USA von Kontinentaleuropa unterscheidet? Da hilft ein Blick in die jüngere Geschichte: „Die USA waren bis Mitte des 20. Jahrhunderts das Land mit der bestgebildeten Bevölkerung der Welt – sie hatten also enormes Humankapital. Deshalb stiegen sie auch zur dominanten Weltmacht auf“, erläutert Lutz.

„Der Grund lag im Bildungssystem, das fast zur Gänze öffentlich war, auch die Gleichheit war größer als heute.“ Mit der Privatisierung der Bildung in den 70er Jahren kam die Wende: „Reiche konnten in bessere Schulen gehen und die Qualität der Schulbildung für die Armen nahm ab, wodurch die Kluft immer größer wurde.“ Weitere Probleme kamen hinzu – die Drogenepidemie, verursacht durch die exzessive Verschreibung legaler Schmerzmedikamente, oder der Strukturwandel, der ganze Industriezweige niederzwang.

Der Unterschied zu Kontinentaleuropa: „Auch wenn es bei uns einen Trend zu mehr Ungleichheit gibt, das Gesundheits- und Schulsystem ist hier noch immer auf alle Schichten der Gesellschaft ausgerichtet“, stellt der Forscher fest.

Lebensstandard in Europa ist nicht selbstverständlich

Haben wir in Europa also allen Grund optimistisch zu sein? Laut Lutz solle man sich bewusst machen, dass der Erhalt unseres hohen Lebensstandards nicht gottgegeben ist. „Wir leben aber vom Export und müssen mit dem Rest der Welt interagieren – sich abzuschotten, wird nicht gehen.“

Wenn Europa weiterhin erfolgreich sein will, müsse mehr in „Brainpower“ investiert werden. Denn diese helfe in vielen Bereichen: „Im Privaten, wo es um die Gestaltung von Beziehungen geht. Im Beruf und der Wirtschaft, weil innovative technologische Entwicklungen helfen, den Lebensstandard zu sichern. In der Umwelt, weil wir verstehen, wie wir sie schützen und uns auf den unvermeidlichen Klimawandel einstellen können.“

Lesen Sie am Montag im KURIER: Hat es die junge Generation wirklich schwerer? Ein Streitgespräch.

Kommentare