Massaker an Müttern und Babys, Hunderte Tote: Afghanistan blutet

Ein Blutbad in den frühen Morgenstunden. In einer Entbindungsstation von Ärzte ohne Grenzen in Afghanistan müssen 24 Menschen sterben, unter ihnen 16 Frauen und Mütter, zwei Babys. Was am 12. Mai in Dasht-e-Barchi, in der Provinz Kabul geschehen ist, klingt surreal: „Eine oder mehrere Personen haben das Krankenhaus gestürmt. Sie sind zur zentralen Wartehalle vorgedrungen, haben um sich geschossen und Granaten geworfen. Sie betraten dann die Entbindungsstation, gingen systematisch von Zimmer zu Zimmer und töteten Mitarbeiterinnen, Mütter und Babys“, berichtet Brian Moller, Landeskoordinator von Ärzte ohne Grenzen in Afghanistan, dem KURIER.

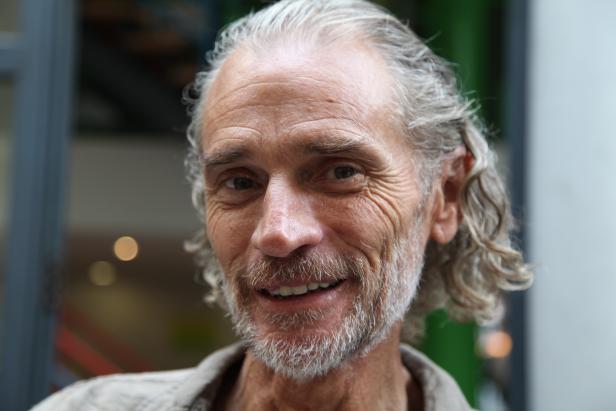

Das Massaker habe Trauer, Frust, Wut und „ehrlich gesagt auch Ungläubigkeit hinterlassen, dass so etwas passieren kann“, meint Moller, der in der Region Kabul tätig ist.

Ärzte ohne Grenzen musste den Standort in Dasht-e-Barchi vorerst aufgeben. Ein schwerer Schlag, denn in der 55-Betten-Entbindungsstation kamen seit 2014 mehr als 16.000 Babys zur Welt. Vor allem Schwangere haben in der völlig verarmten Gegend nun keinen Zugang mehr zu Krankenversorgung. Die anderen fünf Projekte in Afghanistan werden weiterbetreut, stellt Moller klar. Es gebe allerdings große Sicherheitsbedenken: „Die Projekte werden laufend evaluiert und auch sie können abhängig von der Analyse beendet werden.“

Unklar ist bis heute, wer hinter dem Anschlag auf das Krankenhaus steckt. Vermutlich die Taliban oder der IS. „Es wäre jedenfalls ein ideales Ziel für einen Terroranschlag, um internationale Aufmerksamkeit zu bekommen“, sagt Moller. Doch bisher hat sich niemand zur Tat bekannt. In Dasht-e-Barchi leben viele Hazara – eine schiitische, unterdrückte Randgruppe in Afghanistan. Waren sie das Ziel? Oder die Hilfsorganisation? Fest steht: Schreckliche Gewalttaten wie dieses nehmen zu. In einem Land, das politisch immer instabiler wirkt.

"Blutigste Woche seit 19 Jahren"

Vor zwei Wochen töteten oder verwundeten die Taliban mehr als 800 Sicherheitskräfte, verübten Angriffe in 32 der 34 Provinzen. Die Regierung in Kabul bezeichnete die vergangene Woche als die „blutigste seit 19 Jahren“.

Dabei hätte ein Abkommen, das Taliban und USA im Februar in Katar abgeschlossen hatten, zu einer Deeskalation des Konflikts führen sollen: Von den 12.000 stationierten US-Soldaten sollten vorerst nur noch 8.600 im Land verbleiben, Regierung und Taliban Gefangene austauschen und „die Gewalt um 80 Prozent reduzieren“. Wie so oft in Afghanistan sollte es anders kommen. Mit dem schrittweisen Abzug der US-Armee wittern die Taliban Morgenluft, die offizielle Regierung, die an den Gesprächen in Katar nicht einmal beteiligt war, scheint in absehbarer Zeit das Heft des Handelns aus der Hand geben zu müssen. Selbst wenn es jetzt wieder einen Termin zur Wiederaufnahme von Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch geben soll – fast täglich finden Anschläge statt.

Noch weigert sich Präsident Ashraf Ghani, Platz für eine Übergangsregierung, die unter Beteiligung der Taliban zustande kommen könnte, zu machen. Sein ehemaliger Gegenspieler bei den Präsidentschaftswahlen und jetziger Vorsitzender des „Rates für nationale Versöhnung“, Abdullah Abdullah, steuert jedoch stark dagegen. Eine solche Übergangsregierung sei möglich. Der Disput offenbart die Unruhe in der der afghanischen Regierung, die mit einem weiteren Abzug der USA rasch vertieft werden kann.

Gefahr droht auch nach wie vor von der Terrormiliz „Islamischer Staat“, die nach wie vor die berüchtigten Tora Bora-Höhlen hält und auch in anderen Provinzen aktiv ist.

Corona: Hälfte der Mitarbeiter infiziert

Zu guter Letzt mischt ein anderer, unsichtbarer Feind mit: Das Coronavirus hat Afghanistan stark getroffen. Laut Ärzte ohne Grenzen gibt es mehr als 30.000 Infizierte – bei lediglich 65.000 Getesteten und einer Gesamtbevölkerung von 38 Millionen. Moller geht von einer enormen Dunkelziffer aus. Es habe lange gedauert, einen Überblick über die Ausmaße der Pandemie in Afghanistan zu bekommen.

Selbst die Taliban seien durch die Krankheit geschwächt – und Ärzte ohne Grenzen ebenso, wie Moller berichtet: „Die Hälfte unserer Mitarbeiter war oder ist selbst krank, weil sie mit dem Coronavirus infiziert ist. Das minimiert die Unterstützung, die wir zur Verfügung stellen können.“

Kommentare