Künstliche Befruchtung: "Weniger Risiko als bei Blinddarm-OP"

Der Reproduktionsmediziner Gernot Tews baute die Abteilung für künstliche Befruchtung an der Linzer Landesfrauenklinik auf, später auch in Wels und leitet heute ein Kinderwunschinstitut in Wels.

KURIER: Welche Risiken bergen die Methoden der künstlichen Befruchtung heute?

Gernot Tews: Die Risiken einer Kinderwunschbehandlung sind geringer als bei einer Blinddarm- oder Mandeloperation. Das negativste Ereignis ist, dass keine Schwangerschaft eintritt. Das ist bei 60 Prozent der Frauen der Fall. Eine medizinische Behandlung sollte aber nie leichtfertig erfolgen. Eine mögliche Komplikation ist das Überstimulationssyndrom (Anm.: Nach der Hormontherapie kommt es zu Unwohlsein bis hin zu einer Erkrankung, die stationär behandelt werden muss). Das betrifft etwa 1,5 Prozent der Behandlungen in Österreich – etwa 150 Frauen. Blutungen, Infektionen und andere Komplikationen treten äußerst selten auf.

Viele Jahre lang gab es eine Häufung von Mehrlingsschwangerschaften, da mehrere Embryonen eingesetzt wurden. Wie hat sich das entwickelt?

Mehrlingsschwangerschaften haben deutlich abgenommen. In den Anfängen der IVF hatten wir Erfolgsraten um die zehn Prozent und um das zu steigern, wurden auch mehrere befruchtete Embryonen eingesetzt – bis zu drei in Österreich, in den USA bis zu sechs – in der Hoffnung, dass zumindest einer anwächst. Aber die Erfolgsrate wurde höher und dadurch auch die Mehrlingsraten. Zwillings- und Drillingsschwangerschaften bergen aber immer ein Risiko für Mutter und Kinder, vor allem weil sie oft früher geboren werden. Die Techniken haben sich mittlerweile so verbessert, dass ein Single-Embryo-Transfer meist ausreicht, also nur eine befruchtete Eizelle eingesetzt wird.

Wann wird bei einer IVF-Behandlung ein Schlussstrich gezogen?

Das kann man pauschal nicht sagen. Im Zentrum steht die personalisierte Behandlung. Es gibt 44-jährige Frauen, die gut zu behandeln sind, und 39-Jährige, wo kaum eine Schwangerschaft möglich ist, etwa aufgrund eines vorzeitigen Wechsels. Da darf man gar nicht erst beginnen, weil keine Eizellen mehr gebildet werden. Es hängt auch davon ab, ob der Grund der Unfruchtbarkeit beim Mann, der Frau oder bei beiden liegt. Je nach Hormonhaushalt und Spermiogramm wird ein personalisierter Therapieplan besprochen. Wir sind laut Fortpflanzungsmedizingesetz verpflichtet, die für die Patientin schonendste Behandlung anzubieten.

Gibt es vonseiten der Paare Nachfragen bezüglich einer Auswahl der Embryonen, etwa nach Geschlecht?

Derzeit sind genetische Tests vor dem Einsetzen eines Embryos nur bei bestimmten Indikationen erlaubt. Sie finden also nur statt, wenn es eine genetische Erkrankung in der Familie gibt, etwa Zystische Fibrose. Ziel sollte aber sein, dass nicht erst der Embryo mit schlagendem Herzen untersucht und dann je nach Ergebnis abgetrieben wird, sondern bereits zuvor Untersuchungen zulässig sind. Von den Paaren wird selten danach verlangt, weil sie die Kosten dafür tragen müssten. Die Präimplantationsdiagnostik kostet etwa das Dreifache wie der IVF-Versuch selbst.

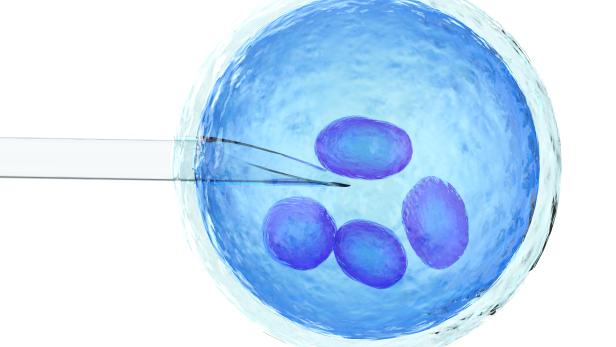

Mittlerweile ist die ICSI, eine Methode, bei der die Samenzelle in die Eizelle eingebracht wird, häufiger als die In-Vitro-Methode, wo Ei- und Samenzelle selbst verschmelzen. Warum?

Zum einen ist die Spermienqualität der Männer in den vergangenen Jahren schlechter geworden. Man kann aber nicht alle Männer pathologisieren. Es ist auch eine Vorsichtsmaßnahme, weil die Erfolgsrate der ICSI höher ist als jene der IVF. Wir gehen aber davon aus, dass natürlich befruchtete Eizellen, also solche, wo die Samenzelle sich selbst den Weg in die Eizelle bahnt und nicht von uns eingebracht wird, genetisch stärker sind. Wir machen es oft so, dass wenn wir etwa zehn Eizellen haben, die Hälfte mit natürlichem Zutropfen (Anm.: in-vitro) und die andere Hälfte mit ICSI befruchtet wird. Intakte Eizellen, die sich so befruchtet haben, nehmen wir dann eher heran.

Kommentare