Venezuela: Guaidos Heimkehr ins Ungewisse

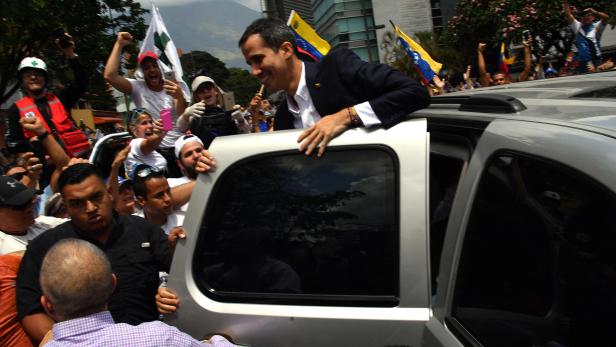

Juan Guaido ist weiterhin ein Staatspräsident ohne Staat. An einem Punkt sei man angelangt, an dem es kein Zurück gebe, so der selbsternannte Präsident Venezuelas dieser Tage bei einem Besuch in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires. Aber genau das ist es, was er am Montag vor hatte: Zurück gehen. Nach Venezuela – jenem Staat also, dessen Führung Guaido für sich beansprucht, den aber der derzeitige Präsident Nicolas Maduro weiterhin fest in der Hand zu haben scheint. Am Montag landete Guaido am Flughafen der venezolanischen Hauptstadt Caracas.

Es sei Karneval, aber es gebe wenig zu feiern, so Guaido in einer am Sonntag verbreiteten Videobotschaft. Weiters rief er in der Nachricht zu neuen Massenprotesten gegen Maduro auf. Die Botschaft schloss er mit den Worten: „Wir sehen uns morgen.“

Seit dem 23. Februar war Guaido durch Zentral und Südamerika getingelt und hatte um Unterstützung geworben. Sein Versuch, Hilfslieferungen vor allem aus Kolumbien auf dem Landweg ins Land zu bringen, scheiterte aber vor einer Woche. Dennoch: Auf seiner Rundreise wurde er durchwegs als Staatschef empfangen.

Am Montag kam es zu neuen Massenprotesten in Venezuela.

Ausreisen hätte er nach venezolanischer Gesetzgebung aber nicht dürfen – wegen eines Ermittlungsverfahrens der venezolanischen Justiz. Die ermittelt gegen Guaido wegen dessen Selbsternennung zum Präsidenten des Landes. Was am montag also im Raum stand war nicht weniger als eine Festnahme des Oppositionsführers. Maduro hatte damit gedroht. Guaido könne nicht einfach kommen und gehen.

Und so hagelt es Warnungen aus aller Welt: Die EU warnten Maduro vor einer Festnahme Guaidos; eine solche würde die Lage nur noch weiter eskalieren, zudem genieße Guaido als Abgeordneter Immunität. Die USA warnten mit schwerwiegenden Konsequenzen, sollte Guaidos Rückkehr behindert, unterbunden oder gefährdet werden. Und diesen Rufen schlossen sich eine ganze Reihe an Staaten an, die Guaido unterstützen. Die USA verhängten zudem neue Sanktionen gegen Maduro-Gefolgsleute.

Warnungen kamen indes aber auch aus Moskau. Man sei sehr besorgt, dass die USA einen Grund für eine militärische Intervention inszenieren könnten. Und eine solche Intervention werde man mit allen Mitteln unterbinden, so die Vorsitzende des Föderationsrates, Walentina Matwijenko laut der Agentur Tass. Außenminister Sergej Lawrow sprach zudem von einer unzulässigen Politisierung humanitärer Hilfe – stellte zugleich aber selbst „massive Getreidelieferungen“ und Arzneimittelhilfen Russlands in Aussicht. All das im Rahmen eines Besuchs der venezolanischen Vizepräsidentin Delcy Rodriguez. Ein Ergebnis der Reise: Das Büro der staatlichen venezolanischen Ölgesellschaft PDVSA soll nun von Lissabon nach Moskau verlegt werden.

In einem Telefonat zwischen Lawrow und US-Außenminister Mike Pompeo sprach Lawrow von einer „unerhörten Einmischung“ Washingtons und „zerstörerischer Einflussnahme“. Zu Gesprächen sei man aber bereit. Die Frage stellt sich, worüber.

Guaido hatte sich als Parlamentspräsident mit der Begründung zum Präsidenten erklärt, dass die Wiederwahl Maduros zum Präsidenten im Mai 2018 gefälscht worden sei. Zuvor hatte das Parlament die Wahl Maduros annulliert. Seither kommt es in Venezuela regelmäßig zu Großkundgebungen gegen das Regime Maduros. Die wirtschaftlich katastrophale Lage des Landes brachte in Folge die Frage von Hilfslieferungen auf. Unterstützerstaten Guaidos schickten Güter an die Grenze. Guaidos Kernforderung - wie auch die seiner Unterstützerstaaten - aber ist: Neuwahlen.

Am 23. Februar war Guaido nach Kolumbien zu einem Unterstützungskonzert gereist. Als er über die Grenzbrücke gelaufen kam, rief er, „diese Brücke gehört uns.“ Auch versicherte er, dass er Hilfe von der Armee bekommen habe.

Tags darauf, als die Lieferungen nach Venezuela rollen sollten, waren aber die Brücke blockiert und die Sicherheitskräfte augenscheinlich praktisch geschlossen aufseiten Maduros – die Armee gilt als getreuer Rückhalt Maduros. Vier Menschen starben bei Straßenschlachten. Dem Aufruf Guaidos an die Sicherheitskräfte, zu desertieren, sind bisher lediglich 500 Soldaten gefolgt.

Kommentare