Psychologe: "Bei Studenten sitzt der Personalchef im Kopf"

KURIER: Dr. Oberlehner, wie groß ist der Andrang auf die psychologische Beratung für Studierende tatsächlich?

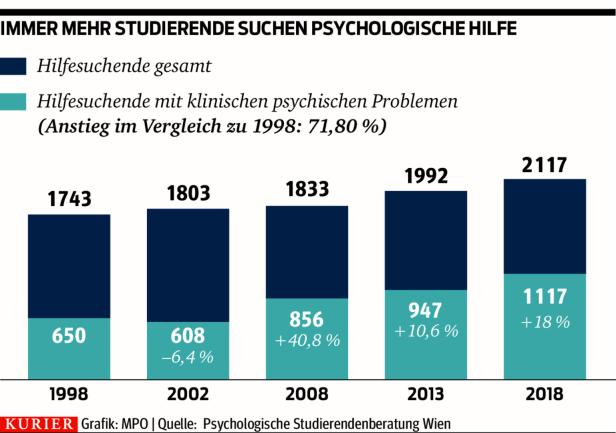

Dr. Franz Oberlehner: Ich bin seit 1992 dabei, im Vergleich zu unserer Arbeit vor zwanzig Jahren sind die Zahlen massiv gestiegen. Alleine im Zeitraum 2008-2018 hat sich die Zahl der Studierenden, die unsere Hilfe in Anspruch nehmen, um 15 Prozent erhöht. Die Zahl jener, die bei uns wegen persönlicher Probleme oder psychischen Störungen betreut werden, hat sich sogar um ca. 30 Prozent erhöht. Wir nehmen auch wahr, dass immer mehr Jugendliche schon mit psychischen Problemen an die Universitäten kommen – auch wenn das bei uns nicht ganz so schlimm ist wie im englischsprachigen Raum.

Woran kann das Ihrer Meinung nach liegen?

Das liegt sicher auch daran, dass sich das gesellschaftliche Klima grundsätzlich verändert, Jugendliche sind ganz allgemein mehr Unsicherheit und Druck ausgesetzt als früher. Sie gestehen sich aber auch schneller ein, dass sie Hilfe brauchen. Druck hat es immer schon gegeben, es ist aber sicher so, dass das Studentenleben in den letzten Jahren viel kompetitiver geworden ist. Wenn Sie vor 50 Jahren ein Studium abgeschlossen haben, haben Sie sich wenig Sorgen machen müssen – Sie hätten schnell einen Job gefunden. Heute zählt der Notenschnitt ebenso wie Berufs- und Auslandserfahrung. Da sitzt bei vielen schon der Personalchef im Kopf.

Mit welchen Problemen kommen die Studierenden zu Ihnen?

Etwa die Hälfte derer, die zu uns kommen, zeigen Anzeichen einer Depression oder sind klinisch depressiv. Das zweithäufigste Problem sind Ängste und Angststörungen. Viele wenden sich aber auch an uns, weil sie mit dem Lernaufwand nicht zurechtkommen. Das ist ganz typisch für Studienanfänger, die sich plötzlich mit viel größeren Stoffmengen und einer neuen Form des Lernens konfrontiert sehen. Wir versuchen all dem mit Gruppensitzungen, in denen Lernen trainiert wird, beizukommen.

Also sind Studienanfänger psychisch besonders belastet?

Der Beginn ist für manche Probleme typisch, aber auch das Ende des Studiums ist für viele eine schwierige Phase, weil da oftmals Zukunftsängste auftreten. Nach einigen Semestern fallen auch die für viele notwendigen finanziellen Förderungen weg, wie zum Beispiel die Familienbeihilfe. Das kann Studierende finanziell unter Druck setzen, oft müssen sie dann nebenbei arbeiten – was bei mehr als zehn Wochenstunden neben dem Studium natürlich für zusätzlichen Stress sorgt.

Gibt es bestimmte Studienrichtungen, wo Ihnen der Druck besonders stark vorkommt?

Im Grunde verteilt es sich sehr stark, laut der Studierenden-Sozialerhebung 2015 waren aber Studenten der Veterinärmedizin am stärksten von psychischen Problemen betroffen. Im Verhältnis zu den Studierendenzahlen ist aber überraschend, dass auch künstlerische Studien, zum Beispiel an der Akademie der Bildenden Künste, stark vertreten sind. Auch technische Studiengänge, die ja eigentlich nach einem Abschluss sehr gute Jobaussichten haben, sind nicht unterbesetzt – sicher auch, weil dort die Studienbedingungen sehr hart sind.

Die berüchtigte Mechanik-Prüfung…

Genau. Da gibt es Leute, die schon alles erledigt haben – und dann scheitern sie an dieser einen Prüfung über Jahre. Das ist natürlich entsetzlich.

Die Zahl der Studierenden, die psychologische Hilfe in Anspruch nehmen, ist drastisch gestiegen.

Viele Studierende erzählen von Professoren, die im ersten Semester Sätze sagen wie: „Schauen Sie sich um, in einem Jahr werden Sie die Hälfte der Gesichter nicht mehr wiedersehen.“

Man hört das immer wieder mal gerüchteweise, ich weiß nicht wie oft das real ist. Aber wenn es gemacht wird, ist das schon sehr sadistisch. Das wäre aber leider nichts Neues, von solchen Sätzen war schon in den 90er Jahren die Rede.

Profilieren sich manche Professoren darüber, dass ihr Kurs der Schwerste ist?

Ich glaube, dass heute nicht nur Professoren, sondern auch viele Universitäten Wert darauf legen, dass ihr Niveau besonders hoch ist. Das Bologna-System – also die Umstellung auf Bachelor- und Masterstudiengänge mit ECTS – war ja darauf angelegt, dass man möglichst einfach den Standort wechseln kann als Student. Inzwischen ist aber das Gegenteil der Fall, weil viele Universitäten oftmals Prüfungen nicht anerkennen, wie sie sagen: „Bei uns ist das aber viel schwerer“. Wenn jemand zum Beispiel in Salzburg Jus studiert und dann nach Wien wechseln möchte, wird ihm wahrscheinlich viel weniger anerkannt als noch vor 20 Jahren.

Wie stehen Sie zu Zugangsbeschränkungen wie Aufnahmetests? Ist das nicht ein zusätzlicher Druck?

Wir betreuen zum Beispiel oft Studierende, die am Medizin-Aufnahmetest gescheitert sind. Für manche ist das ein schwerer Schlag, weil sie ihr ganzes Leben darauf ausgerichtet haben, später als Arzt oder Ärztin zu arbeiten. Die probieren das oftmals über mehrere Jahre, lastet dann bei jedem Antritt natürlich ein enormer Druck auf ihnen. Andererseits hat sich der Studienalltag für die, die den Aufnahmetest geschafft haben, natürlich deutlich erleichtert.

Wie steht Österreich mit diesen Zahlen im internationalen Vergleich da?

Die Zahlen sind hier eher noch etwas niedriger als in anderen Ländern. In englischsprachigen Ländern kann man zum Beispiel einen Anstieg der Selbstmordrate bei jungen Menschen beobachten, dort ist inzwischen auch von einer „Mental Health Crisis“ bei Studierenden die Rede.

Welche Maßnahmen müssten Ihrer Meinung nach getroffen werden, um die psychische Belastung auf Studierende zu verringern?

Die offensichtlichste Lösung wäre natürlich eine bessere finanzielle Unterstützung. Es ist vor allem für jene Studierenden schwer, deren Eltern nicht besonders viel Geld haben – aber eben auch nicht so wenig, dass sie Anspruch auf die meisten Stipendien haben. Die Familienbeihilfe bekommt ja niemand mehr, der über 24 Jahre alt ist. Wenn man hier die Grenzen für Beihilfen etwas erhöhen und den Studierenden auch etwas mehr Zeit geben würde, könnte ihnen das schon viel Druck nehmen.

Kommentare