Mythen & Helden: Wie das Wiener Wasser in die Leitung kommt

Roland Schuh ist ein großer und kräftiger Mann. Er hebt den wuchtigen Deckel zum Stollen der Hochquellenleitung problemlos an. Davor ruft er aber in der Zentrale an und sagt ansatzlos: „I bin des in Liesing.“ Wer in das Wiener Wasser-Reich eindringt – ob in einen Speicher oder einen Zugangsschacht oder eben den Wasserleitungsstollen selbst, muss sich melden. Unangekündigter Besuch würde zum Polizeieinsatz führen. Schuh öffnet auch den zweiten Deckel darunter, kniet sich hin und schaut auf das Wasser, das in Schrittgeschwindigkeit und ohne Pumphilfe hier über den Aquädukt in der Wiener Ketzergasse rinnt – aus den Bergen kommend und auf dem Weg in den ersten großen Wiener Wasserbehälter auf dem Rosenhügel.

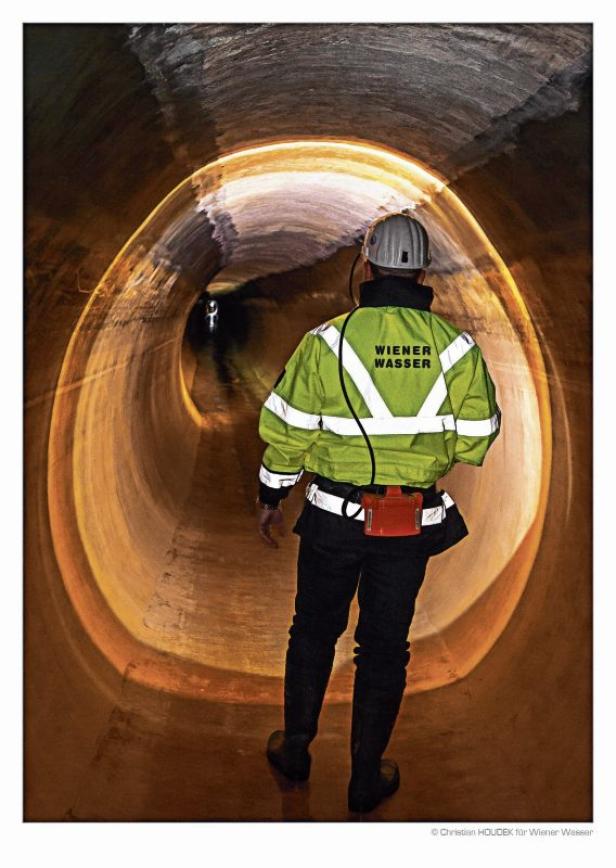

Entgegen einem verbreiteten Mythos sind die Hochquellenleitungen keine Rohre, sondern Stollen – zwischen 1,40 und über 2 Meter hoch. Die I. aus Ziegel, die II. aus Beton, Abschnitte durch den Berg sind geschlagen. (s. Bilder unten)

Schuh ist Abschnittsleiter bei „Wiener Wasser“, der Magistratsabteilung 31, und zuständig für 30 Kilometer der I. Wiener Hochquellenleitung zwischen dem Rosenhügel und Sooß in Niederösterreich. Sein Diensthaus steht neben dem Aquädukt, von dem aus der Blick grandios ist. „Deswegen klettern ja immer wieder welche über die Absperrung, als Mutprobe.“ Schuh schließt die Deckel, versperrt alles und deutet auf den kleinen, hübschen Turm vor dem Aquädukt: „Das waren die alten Einstiegstürme zum Stollen, die stehen alle zwei Kilometer entlang beider Hochquellenleitungen. Wurden aber großteils aus Sicherheitsgründen zugemauert.“ Seitdem gelangen Schuh und die Kollegen über den „Turm ersatzschacht“ hinein.

Wiener sind auf vieles stolz, auf ihr Wasser besonders. Tatsächlich ist die Wasserversorgung mit reinem Bergquellwasser für eine Millionenstadt ein Erfolg. Seit 1873 liefert die Erste (I.) Wiener Hochquellenleitung aus Rax- und Schneeberggebiet Wasser nach Wien, seit 1910 die Zweite (II.) vom Hochschwab. Das Wasser rinnt im natürlichen Gefälle nach Wien (s. Grafik nächste Seite) und kommt dort fast so rein in die Haushalte wie es aus dem Berg kommt. Mit ein bisschen Grundwasser sichert dieses System die Versorgung.

Weich und ungefiltert

Direkt vor dem Wasserturm am Wienerberg liegt mit Wasserschule (für Schulklassen: www.wien.gv.at/wienwasser/bildung/wasserschule – allerdings bis Oktober ausgebucht) und Wasserspielplatz eine Art Aquazentrum Wiens. Der Turm selber ist das Wasserdenkmal der Stadt, wenn auch nur mehr für Besichtigung und Veranstaltungen bestimmt: Die II. Hochquellenleitung kommt im Stadtteil Mauer 80 Höhenmeter über der I. in Wien an, damit konnten nach ihrer Eröffnung auch die höher gelegenen Gebiete gravitativ versorgt werden – was die größte Stärke des Wiener Wassers ist: Der Höhenunterschied von den Quellgebieten zu Wien wurde von den Planern dazu genutzt, das Wasser nach Wien fließen zu lassen – es braucht 24 oder 36 Stunden (siehe Grafik unten) .

Das Gefälle erzeugt sogar den nötigen Druck in den Leitungen. So muss bis heute nur wenig auf Pumpen zurückgegriffen werden. Der Turm, in dessen Riesenbecken ständig Wasser gepumpt wurde, um den Druck für Haushalte zu erzeugen, war mit der II. Leitung damit irgendwie arbeitslos.

Noch ein Mythos: Das Wiener Wasser ist nicht besonders „hart“, sondern eher „weich“, hat also einen geringen Kalkanteil. Nur wenn das Wasser länger durch Gestein braucht, ist es „mittel“.

Sehr arbeitsreich war hingegen der Nachtdienst, aus dem Thomas Weichselberger gerade kommt. In den vergangenen Tagen war „die Abkehr“. Dabei werden beide Leitungen vier Mal jährlich von innen begangen, gereinigt, gewartet und repariert. Da die Leitung währenddessen ausfällt, muss die Arbeit minutiös geplant werden.

Weichselberger ist als Kontrollwerkmeister für die Wasserbehälter in Wien erst entspannt, wenn das frische Wasser wieder in Wien ankommt. Er schließt die Türe zum Behälter auf, der vor dem Wasserturm unter der Erde liegt, meldet seine Anwesenheit der Zentrale und erklärt: „Die Behälter sind massive Bauwerke, abgedeckt und aufgeschüttet unter viel Erde. Doppelte Türen, nochmal welche zu den richtigen Wasserkammern, alles alarmgesichert.“ Er führt seinen Besuch in eine Halle, kalt wie ein Weinkeller und sauber wie ein Labor.

Riesige Rohre mit überdimensionalen Drehhähnen verleihen dieser Schieberkammer ein Flair von Bedeutung. Links und rechts führen die Türen zu den Wasserkammern. „In beiden haben wir einen maximalen Wasserstand von 4,60 Meter, das ergibt zirka 47.000 Kubikmeter Wasser.“ 47 Millionen Liter, durchsichtig, spiegelglatt und scheinbar starr. (siehe Bild)

„Das täuscht. Wasser ist im Behälter immer in Zirkulation, aber so leicht, dass man es nicht erkennt“, sagt Weichselberger, dem man seine Faszination anmerkt. „Es kommt auch kein Licht dazu. Genauso kommt es aus dem Berg und wird nur zur Sicherheit wegen behördlicher Auflagen desinfiziert.“

Auch ein Mythos: Das Wasser kommt ungefiltert und nur schwach gechlort in den ersten Wasserbehälter. Dort setzen sich auch die feinen, mineralischen Sedimente ab.

Wiens schönster Wasserbehälter am Hackenberg: 1910 eröffnet, neoromanisch-secessionistischer Stil

Lieblicher Alarm

Wo das Wasser durch die Rohre fließt, entsteht ein sinnvolles Abfallprodukt, erklärt Werkmeister Andreas Raba von der Fachgruppe Elektrotechnik: „Wir nutzen es, um Strom zu erzeugen. Sogar mehr als wir selber brauchen.“ Tatsächlich fällt genug Strom ab, um eine Stadt wie St. Pölten zu versorgen. Und wie vertragen sich Elektrotechnik und ein immer nasses Umfeld? Raba lächelt wissend. „Feuchte Hände sind Elektroarbeiten nicht wirklich zuträglich. Man muss anders vorgehen.“ Und aufpassen.

Aufpassen ist die Spezialität von Konrad Prochaska. Der Leiter der Lastverteilung für Wien ist seit 38 Jahren dabei, die Antwort „da fragen sie den Prochaska“ hört man oft. Er selbst hat immer eine Antwort: „Sie sehen auf dem Schirm, es laufen derzeit ungefähr 2500 Liter auf der zweiten und 2000 Liter auf der ersten.“ „Pro Sekunde“ und „Hochquellenleitung“ sagt er gar nicht dazu, der Prochaska. „Ergibt 4500 Liter Zufluss nach Wien pro Sekunde. Das muss man verteilen.“

Die Hochquellenleitungen sind großteils nicht Rohre, sondern Stollen. Hier die Kontrolle bei der „Abkehr“

Die 30 Wiener Behälter füllen sich, wenn wenig verbraucht wird, also über Nacht. Die Kunst der Planung ist, die Höchststände nicht zu überschreiten, aber zu wissen, wie viel gebraucht werden wird. „So kann man das Wasser schon im Quellgebiet in Flüsse ableiten. Jeder Kubikmeter desinfiziertes Wasser, das wir später in Wien in den Kanal leeren, ist verschwendet.“ Die Mengenreduktion braucht allerdings rund acht Stunden Vorlauf, so lange rinnt das Wasser vom großen Speicher in Neusiedl am Steinfeld bis Wien. „Diese acht Stunden sind für uns wesentlich. Denn wenn wir reduzieren, dann auf der ersten Leitung, die zweite rennt kontinuierlich durch. Im Speicher Neusiedl bestellen wir das Wasser oder lassen es ableiten.“

Eine liebliche Melodie verkündet einen Alarm. Nicht schrill, eher wie eine Haustürglocke der ersten Elektrogeneration, verzerrt und eindimensional. Prochsaka schaut nur zu Glocke, weil der Besuch hinschaut. „Das kann alles sein, ein Druckalarm, ein Strömungsalarm, ein Gasalarm. Wir haben ungefähr 35.000 Verbindungen, die einen Alarm auslösen können. Das kann eine Tür sein, ein Drehmoment, ...“ 500 solcher Alarmgedüdel erlebt die Zentrale am Tag. „Wenn man ihn eine Zeitlang hört, ist er nimmer so lieb“. Er lacht.

Zelle statt Wanne

Ein Wassertag im Amtssinn geht von 7 bis 7 Uhr. Bevor ganz Wien die Morgentoilette beginnt, ruhen in den Speichern rund 850.000 Kubikmeter, 850 Millionen Liter. Dann rinnen aus den Behältern in den dicht verbauten Gebieten bis zu 900 Liter pro Sekunde, bis die Wasserkurve gegen halbelf den Tiefpunkt des Tages erreicht. „Bis 19 Uhr verlieren wir insgesamt rund 55.000 Kubikmeter, es kommt aber darauf an, wie viel tagsüber aus den Quellen nachrinnt.“ Insgesamt verbraucht Wien in 24 Stunden durchschnittlich 380.000 Kubikmeter Wasser. „Das sind 190.000 Telefonzellen“, erklärt Prochaska. „Ich nenne immer lieber Telefonzellen als Badewannen. Da passen genau zwei Kubikmeter rein, also 2000 Liter. Das kann man sich besser vorstellen.“ An Spitzentagen braucht Wien sogar 260.000 Telefonzellen voll Wasser.

Dann laufen auch die Grundwasserwerke in vollem Betrieb, jenes in der Lobau bringt bis zu 900 Liter pro Sekunde auf, Moosbrunn zirka 500 Liter.

Noch ein Mythos: „Über der Donau“, in den transdanubischen Bezirken 21 und 22, gibt es entgegen der verbreiteten Meinung auch Hochquellwasser. Es fließt durch Rohre an den Donaubrücken und durch den „Dücker“ unterhalb der Donau. Aus der Leitung kommt es überall mit etwa 5 Bar Druck.

Quellwasser fließt nach und nach in den Stollen der I. Hochquellenleitung – hier jenes der Kaiserbrunnquelle

Am Druck würde man etwas ändern, wenn das Wasser knapp würde. Was aber, Ehrensache für Prochaska, nie passiert. „Den letzten Aufruf, den Wasserverbrauch einzuschränken, gab es in Wien in den 1970er-Jahren.“ Dank neuer Technologien, kleiner Rohrdurchmesser und Klo-Stopptasten ist der Verbrauch kontinuierlich gesunken. Zuletzt stieg er jedoch leicht wegen des Bevölkerungswachstums.

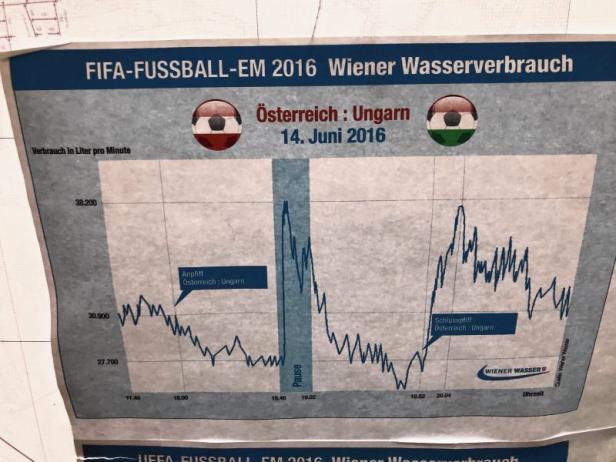

Bei großen Ereignissen steigt er merkbar. „Früher hat sich sogar der ORF die Wasserkurven besorgt, um seine Einschaltquoten hochzurechnen.“ Denn ein Mythos ist wahr: Bei Top-Fußballspielen schnellt die Kurve zu Pausenbeginn hinauf. „Als Österreich 2016 bei der Europameisterschaft war zum Beispiel. Die Kurve habe ich mir sogar aufgehängt.“ (siehe unten) Prochaska lacht herzlich. Der Alarm macht derweil düdeldüdeldü.

Wiener Wasserkurve Euro 2016 Österreich Ungarn Wasserverbauch

Kommentare