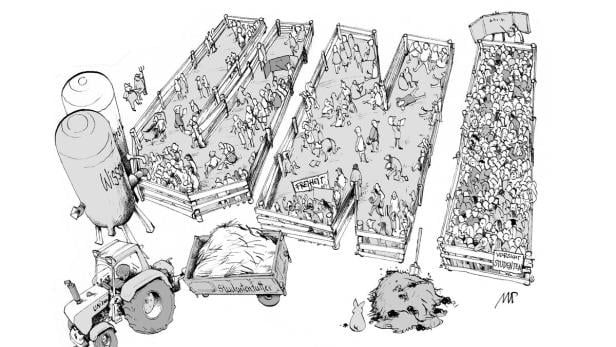

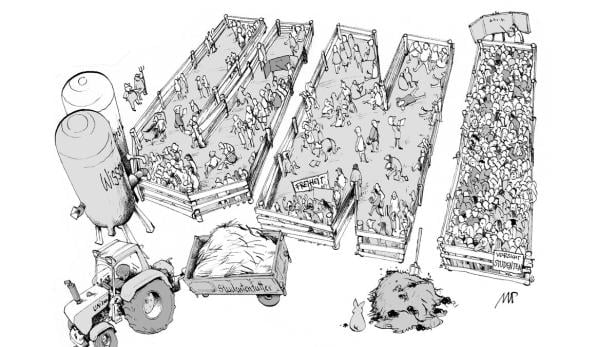

Wie frei ist die Uni?

Alexander von Humboldt träumte einst von akademischer Freiheit. Was von ihr ist geblieben?

Michael Pammesberger und die Karrieren-Redakteurinnen setzen sich mit der Lage der Studierenden in 2015 auseinander:

1973 schaffte Bruno Kreisky die Studiengebühren ab und öffnete die Unis für alle. Die sozialistisch geprägte Ideologie wollte dem Arbeiterkind alle Chancen des Aufstiegs geben. Wenig getan hat sich seither: Nicht einmal jeder dritte Uni-Studierende kommt laut Universitätsbericht 2014 aus dem Arbeitermilieu.

Während Fachhochschulen prüfen, wer bei ihnen studieren darf, um dann marktgerecht Menschenmaterial zu produzieren, studiert an der Uni noch immer fast, wer will. Fast, weil 2013 Aufnahmeverfahren für diverse Massenfächer eingeführt wurden (vereinzelt auch davor).

Zu Recht, denn: Heerscharen von Psychologie- , Publizistik- und Architektur-Absolventen heranzubilden, die – nach massenbedingtem Langzeitstudium – wie Lemminge ins Prekariat strömen – das war nicht nur dumm, sondern riskant. Welches halbwegs clevere Unternehmen würde immer mehr von einer Ware herstellen, die kein Mensch kaufen will? Und wo bleibt der Aufstieg fürs studierte Arbeiterkind, wenn nur Minijobs warten, die auch ohne Studium zu bekommen sind?

Und die Unis? Sind heute autonome Unternehmen. Dass Studis im richtigen Studium sitzen und es auch beenden, sollte ihr Ziel sein. Auch verlangen Kapazitätsprobleme zu Recht nach mehr Geld. Wenn der Chef der Universitätenkonferenz überlegt, Orchideenfächer aus Kostengründen einzustampfen, ist das alarmierend – es zeigt aber auch, dass Studienfächer, die weder vom Markt noch von Studis nachgefragt werden, ein Ablaufdatum haben.

Und die Absolventen? Vor allem den Geisteswissenschaftlern bleibt meist nur der Quereinstieg. Die Afrikanistikerin wird Versicherungsvertreterin, der Historiker Finanzbeamter. Das Uni-Wissen? Oft gerade noch was, mit dem man auf Partys angibt. Für den Steuerzahler ein teures Vergnügen.

Sicher ist: Studierwillige sollten sich ernsthafter mit ihrer Studienwahl auseinandersetzen. Da helfen Zugangsregelungen (plus Arbeiterkind-Anreize). Noch wichtiger wäre fundierte Beratung, die über ein „Studier, was dich interessiert“ hinausgeht. Verpflichtend für alle.

Warum gehen junge Leute heute an eine Universität? Weil schon die Eltern studierten, die beste Freundin, der Freund dort ist? Weil es kaum gute Jobs ohne Uni-Abschluss gibt? Oder, und das ist die einzig noble Antwort, weil sie herausfinden wollen, wie die Welt beschaffen ist und weil sie Grenzen neu verschieben wollen.

Dann kommt Tag eins an der Uni, mit gar nicht so großen Erwartungen. Aber ganz schnell verkriecht sich die Lust nach Denken, Experimentieren und Diskurs wieder unter die Decke.

Aus mehreren Gründen: Weil es erstens auch hier einen gibt, der sagt wo es langgeht – den Professor. Manchmal tut er das aus Arroganz. Sehr oft aus Zwang, weil auf einen Professor im Durchschnitt 121 Studierende kommen und er nur 41 Prozent der Arbeitszeit der Lehre widmen kann. Der Alltag an den Unis: Professoren vermitteln nur noch Fachwissen, ohne die Studierenden zu ermutigen, unabhängig zu denken, sich von Vorurteilen zu befreien und neue Antworten zu finden. Die Studierenden hätten dafür dank Bologna-Studienplänen und Multiple-Choice-Wahnsinn aber sowieso keine Zeit. Auswendig lernen, Kreuzerl machen, Schein kriegen – das ist die Realität.

Ein Beispiel: 40 Studierendengruppen aus 19 Ländern schickten im Mai 2014 ein Manifest in die Welt, um sich gegen die neoklassische Vorherrschaft an den Unis zu wehren. Die Ökonomie-Studierenden forderten den Umsturz des globalen Wirtschaftsverständnisses, verlangen mehr, als die mainstreamökonomischen Ansätze gelehrt zu bekommen. Die akademische Welt war geplättet, weil der Vorwurf, dass veraltete und widerlegte Theorien unterrichtet werden und die Kritik daran ausgeblendet wird, stimmt(e).

Vor den Defiziten in der Lehre und den teilweise nicht zeitgemäßen Inhalten stellt sich der Hochschulapparat aber nicht tot. Kann er nicht, sonst wird aus dem Elfenbeinturm ganz schnell ein Drive-through. Erst diese Woche veröffentlichte die Hochschulkonferenz Empfehlungen zur Verbesserung der Lehre. Für eine qualitätsvolle Lehre braucht es demnach u. a.: Empathie und Engagement der Lehrenden und Lernenden. Inhalte, die fordern und fördern. Eine Prüfungskultur, die auch das Abfragen von Zusammenhängen zulässt. Persönliche Kontakte zwischen Lehrenden und Lernenden. Die Ermöglichung sozialer Gerechtigkeit.

Traurig, dass die Wiege der Wissenschaft da erst wieder hinmuss.

Der Studierende ist Mitte 20 und für das Fach, das er liebt, inskribiert. Er genießt modernste Didaktik an seiner Uni, hat viel persönlichen Kontakt zu seinen Professoren und erweitert seinen Horizont in freien Wahlfächern. Er studiert in seinem Tempo – weil seine Eltern ihn unterstützen und er Stipendien vom Staat erhält. Er hat viel Freizeit fürs Feiern und kurz vor seinem Abschluss macht er sich erste Gedanken um die herannahende Arbeitswelt. Schnitt. Zurück in die Realität.

Das Studentenleben ist nicht so entspannt, wie man meint. Waren vor zwei Studierenden-Generationen noch die intensive Auseinandersetzung mit der Lehre, das Frei- und Querdenken und Hochhalten von Idealen Inhalt jedes Semesters, ist es heute viel mehr das Sammeln von ECTS-Punkten. Möglichst intensiv und möglichst schnell soll man das Studentenleben hinter sich bringen, der Arbeitsmarkt lechzt nach den vielversprechendsten und facettenreichsten Akademikern.

Denn den einen Berufseinstieg gibt es nicht mehr. Viel mehr schleicht sich der Job sukzessive über unbezahlte Praktika und freie Dienstverträge an. Summa summarum kommt Student so im Monat auf 990 Euro. „Nicht einmal die Hälfte der Studierenden kommt mit diesem Geld aus. Viele leben trotz Nebenjob unter der Armutsgrenze“, sagt Abd El Mawgoud, Vorsitzender des VSSTÖ.

Das Hamsterrad, in das die Studierenden dann schnell geraten: Weil sie selbst ihr Studium finanzieren, brauchen sie länger dafür. In der Praxis sind das acht (statt sechs) Semester für einen Bachelor und 5,3 (statt vier) für einen Master. Je länger sie studieren, desto weniger Beihilfen erhalten sie und jobben– das Rad dreht sich munter weiter.

Das schlaucht. Psychische Belastungen, Stress und Studienabbrüche sind die Folgen der lang anhaltenden Doppelbelastung. Das System treibt die Studierenden vor sich her und gibt auch noch die Richtung vor. Für Freiheit im Denken und Handeln bleibt da nicht mehr viel Raum übrig. - MV

"US-Verteidigungministerium verteilt an Österreichs Unis Forschungsaufträge für 8,8 Millionen Euro“ – diese Nachricht regt zurzeit die einen auf (Die Grünen), die anderen nicht (den Wissenschaftsminister). Was und wie viel genau wofür gegeben wird? Trotz 18-seitigem Bericht recht unklar.

Ein guter Grund, um über die Unabhängigkeit der Forschung an Österreichs Unis nachzudenken. „Der Mensch ist frei geboren, und überall liegt er in Ketten“ jammerte schon Jean-Jacques Rousseau. Will heißen: Der Forschergeist ist frei – so frei, wie es die eigenen Bretter vor dem Kopf eben erlauben. Aber die Forschung? Nein. Sie kann, sie darf es nicht. Völlige Freiheit ist hier eine Illusion.

Erstens gibt es notwendige ethische und gesetzliche Grenzen. Zweitens: Um zu Forschen braucht man Geld,egal, wie ehrbar, freigeistig und idealistisch man ist. Geld ermöglicht Großes, Geld setzt Grenzen. Gestern wie heute. 2,88 Prozent des BIP, also rund 9,32 Milliarden Euro werden in Österreich in F&E investiert. 37.800 Menschen beschäftigen sich an öffentlichen Unis mit der Eroberung von geistigem Neuland. Finanziert wird das zu 90 Prozent mit Steuergeldern. Via Globalbudget, wettbewerblichen Förderungen und Forschungsaufträgen (nicht ohne zu betonen, dass „kompetitive Projektfinanzierung“ und „leistungsorientierte Elemente“ immer wichtiger werden) versorgt der Staat seine Nach- und Weiterdenker an den Hochschulen mit rund 1,47 Milliarden Euro. So gesehen war es das mit der humboldtschen Vision der akademischen Freiheit.

Der Universitätsbericht 2014 lobt, dass die „Interaktionsintensität zwischen Wissenschaft und Wirtschaft deutlich zugenommen hat“. Nirgends steht, dass das neue Grenzen setzt. Denn Drittmittel-Lukrierung – der Unternehmenssektor gibt 82,6 Millionen Euro, also fünf Prozent des F&E-Budgets – kostet Zeit und bringt Unsicherheit. Beides nicht förderlich für das freie Nachdenken.

Und: Geldgeber erwarten Resultate. Verwertbare Resultate. Also pflastern sie bestimmte Wege in der Forscherwelt mit Geld und andere nicht. „Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen“, definiert George Orwell. Eine Freiheit, die Forscher heute oft nicht haben.

Kommentare