Das Keinfamilienhaus: Wenn das Zuhause zu groß wird

Lore Weisswasser: "Mit 70 werde ich nichts mehr an meinem Haus machen."

Frau Weisswasser hat ein Luxusproblem. Würde man meinen. Aber wenn man ihr zuhört, während man in ihrem Wohnzimmer Filterkaffee aus einer alten weißen Porzellantasse trinkt, merkt man, es ist ein echtes Problem. Zu viel Platz. Lore Weisswasser, eine zierliche Frau mit Pagenkopf, besitzt ein Haus in Hohenau an der March im Weinviertel mit 130 Quadratmetern, wohnt aber nur auf 60 davon.

65 Jahre ist sie alt, drei erwachsene Kinder und sechs Enkelkinder, das sind wichtige Zahlen ihres Lebens. Und 130 Quadratmeter. In ihrem Garten stehen junge Obstbäume, Salatbeete und ein großes Trampolin. "Ich hüpfe auch manchmal, aber hauptsächlich die Enkel", sagt Frau Weisswasser. Sie ist offen für Neues, auch beim Wohnen. Gerne würde Frau Weisswasser eine Hausgemeinschaft gründen. Aus dem halbleeren Einfamilienhaus soll ein Zweipersonenhaus werden. Dafür müsste man aber die kaum genutzten Räume umbauen. "Im Moment kann ich mir's noch vorstellen, vielleicht auch noch in zwei, drei Jahren. Aber mit 70 werde ich sicher nichts mehr machen", sagt Frau Weisswasser.

Das Einfamilienhaus ist für eine Mehrheit der Österreicher nach wie vor die erstrebenswerte Wohnform. Bevorzugt in der freistehenden Variante, von einem Garten umfriedet, wird es munter weitergebaut, wenngleich das zumindest ökologisch fragwürdig ist. Ein Einfamilienhaus lässt sich – zumindest so, wie es meist gebaut wird – außerdem später kaum anders nutzen oder günstig umgestalten.

Eine Folge dieser verwirklichten Sehnsucht ist, dass ältere Menschen nach dem Ausziehen der Kinder mit leerstehenden Räumen umgehen müssen. Während manche im gewonnenen Platz eine neue Gelegenheit zur Entfaltung sehen, empfinden andere ihr Eigenheim – oft mit Garten, Keller, Stiegen und Nebenzimmern – zunehmend als Last, gleichsam als Fluch der großen Fläche.

Ein Haus mit zwei Hälften

Frau Weisswassers Geschichte ist ein wenig anders. Als sie vor 15 Jahren ihr Haus in ihrer Heimatgemeinde Hohenau kaufte, war sie schon lange geschieden. Es ist ein gut 200 Jahre altes Bauernhaus in der Hauptstraße, die Nachbarhäuser schließen direkt an. Wichtig war ihr beim Kauf vor allem der große Garten. Die Verkleinerung kam mit der Pension. Seitdem braucht Lore Weisswasser, die als Erwachsenenbildnerin arbeitete, nicht mehr ein Zimmer für Beratungsgespräche. Ein weiteres Zimmer diente ihr als Büro, dieses hat sie auf einen Schreibtisch in ihrem Wohnzimmer reduziert.

Seit vier Jahren wünscht die Niederösterreicherin sich jemanden zum gemeinsamen Wohnen. Sie hat ihr Haus gedanklich und auch tatsächlich in zwei Hälften geteilt, eine bewohnte und eine unbewohnte. Ein langer Gang, zu dessen beiden Seiten die Zimmer liegen, hat ihr bei der Überlegung geholfen. In die andere Hälfte könnte jemand einziehen, am liebsten eine Frau in ähnlichem Alter und mit ähnlichen Interessen. "Die Chemie muss passen, ich erzähl' die Idee im Bekanntenkreis schon länger herum."

Frau Weisswasser will eine Hausgemeinschaft, keine Wohngemeinschaft. "Jeder soll seine eigene Küche und sein eigenes Bad haben", sagt sie. Es würde einen Gemeinschaftsraum geben, man könnte einander besuchen, hätte aber ausreichend Privatsphäre. Einmal hätte es fast geklappt, aber eine Freundin habe dann doch eine andere Lösung mit ihrem erwachsenen Kind gefunden. Frau Weisswasser war ihr nicht böse, sie hat es verstanden.

"Man verkauft nur aus der Not"

Früher hat sie auch einmal überlegt, in ein gemeinschaftliches Wohnobjekt zu ziehen, aber weiter weg als Gänserndorf wollte sie nicht. Sie hat in Hohenau ja ihre Turngruppe und ihre Volksmusikgruppe. Frau Weisswasser spielt Hackbrett. Dass eine Person zu ihr zieht, scheint ihr realistischer und einfacher als etwas ganz Neues.

Vor zwei Jahren hat Frau Weisswasser mit Freunden sogar ein Theaterstück aufgeführt, in dem es um das gemeinsame Wohnen im Alter ging. Die zwei Vorstellungen in Gänserndorf und Hohenau waren sehr gut besucht. Nur zum gemeinsamen Wohnen habe sich niemand gefunden. "Gerade auf dem Land denken viele, ein Haus verkauft man doch nur aus der Not - wenn's nimmer anders geht", sagt Frau Weisswasser. Sie vermutet, dass viele Menschen in ihrem Alter daher Hemmungen hätten, ihr Haus zurückzulassen, um kleiner zu wohnen. Das könnte von Freunden und Nachbarn als finanzielle Notlage interpretiert werden.

Das Forschungsprojekt Rehabitat Immo-Check+ der Architektin Julia Lindenthal will Menschen wie Frau Weisswasser dabei helfen, ihr Haus so umzugestalten, dass sie es mit anderen teilen können. Seit Jahren forscht Lindenthal am privaten Ökologie-Institiut in Wien zu dem Thema, die Unterbelegung so vieler Häuser in Österreich ließ sie nicht los. Am Ende des Projekts soll eine Internetseite stehen, auf der Menschen über einen schematischen Grundriss herausfinden können, wie sich ihr Haus schlauer und gemeinschaftlicher nutzen ließe - vorerst ist die Website noch nicht online. "Beim Einziehen überschätzt man, wie kurz die Phase ist, in der man als Familie zusammenwohnt. Immer mehr Leute erkennen, dass sie keine Lust haben, das Älterwerden in einem großen Haus alleine durchzustehen", sagt Lindenthal.

Wohnraum im Übermaß

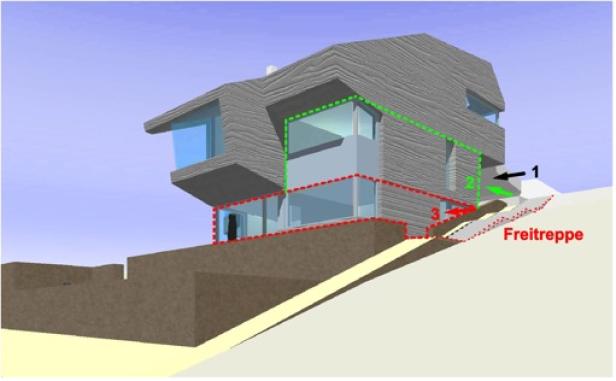

Die Neigung zum übergroßen Eigenheim hat auch eine volkswirtschaftliche und ökologische Dimension. Schon vor zehn Jahren hat der Architekt Martin Ertl in einer wissenschaftlichen Arbeit für die NÖ Wohnbauforschung auf Basis der Volkszählung von 2001 errechnet, allein in Niederösterreich könnten 615.000 Menschen zusätzlich in Ein- und Zweifamilienhäusern leben, "ohne den üblichen Rahmen der Zimmerbelegung zu sprengen". Ertl schlug mit seinen Co-Autoren auch Lösungen für die spätere Teilbarkeit von Einfamilienhäusern vor, nachdem die Kinder ausgezogen sind: eine gute Lage der Hausstiege, die Möglichkeit einer Außenstiege und die Option, im ersten Stock ein zusätzliches Wohn- und Badezimmer und eine zweite Küche unterzubringen.

Geändert habe sich seit 2008 nicht viel, sagt Ertl heute. In seinem Architekturbüro in Wien "sind von 100 Anfragen vielleicht drei dabei, die wissen wollen: 'Was mache ich mit meinem Haus, wenn die Kinder ausgezogen sind?'" Ökologisch sinnvoll sei das freistehende Einfamilienhaus nicht. Der Energiebedarf sei nicht nur wegen der nötigen Errichtung von Straßen, Kanälen und Stromleitungen viel höher als bei einer verdichteten Bauweise. "Da kann ein Haus noch so gut gedämmt sein", sagt Ertl. "Das ist wie beim Autofahren. Ob das Auto vier oder sechs Liter verbraucht ist viel weniger wichtig als die Frage, ob einer oder vier drinsitzen."

Auch Frau Weisswasser hat zu Einfamilienhäusern eine Meinung. "Mit kleinen Kindern ist es toll, aber dann braucht man's nicht mehr", sagt sie. Ein paarmal sei sie nach Holland gereist, dort seien die Leute viel flexibler mit dem Übersiedeln. Sie hegt immer noch die Hoffnung, dass der Platz in ihrem Haus schon bald besser genutzt wird - durch eine nette Mitbewohnerin. Ganz allein will sie später einmal mit schwindender Kraft nicht mit Haus und Garten leben. "Ich glaube, dass ich jemanden finde", sagt sie. "Wenn nicht, muss ich mir in ein paar Jahren noch einmal etwas überlegen."

Rehabitat-Immocheck: Handbuch "Neues Wohnen im alten Haus"

NÖ Wohnbauforschung: "Das bedarfsorientierte teilbare Eigenheim"

Kommentare