"Wir können sehr viel für die Patienten tun"

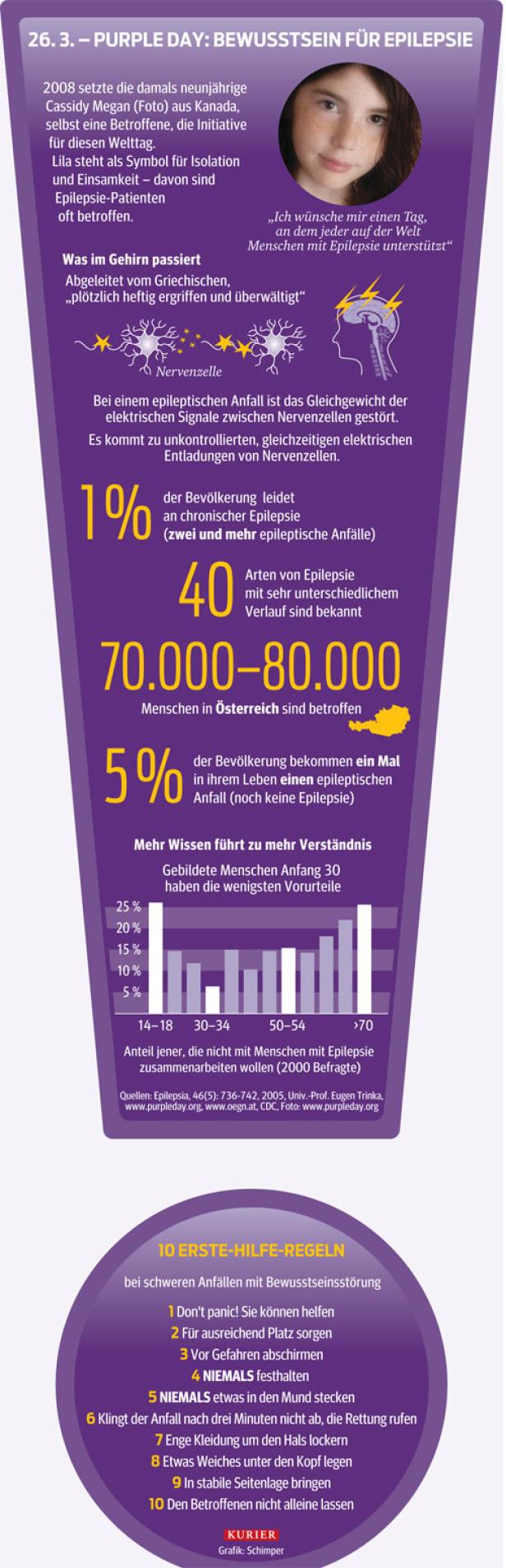

Sie sind die häufigsten schweren Erkrankungen des Gehirns: Epilepsien. Am Dienstag soll mit dem „Purple Day“ (siehe Grafik) weltweit um Bewusstsein geworben werden. „Denn leider gibt es immer noch viele Vorurteile, die tief in vielen Menschen stecken“, sagt Prim. Univ.-Prof. Eugen Trinka, Vorstand der Universitätsklinik für Neurologie Salzburg. Dort findet Anfang April auch ein Kongress mit 350 Epilepsie-Experten aus aller Welt statt. Salzburg zählt zu den weltweit führenden Zentren der Epilepsiebehandlung und -forschung.

KURIER: Mit welchen Vorurteilen müssen Menschen mit Epilepsie kämpfen?

Eugen Trinka: Mit Unverständnis, oft auch Ablehnung, Ausgrenzung, und unbegründeter Angst: Wenn etwa Lehrer sich weigern, Kinder mit Epilepsie auf einen Skikurs mitzunehmen. Aber ein möglicher Anfall ist kein Grund ein Kind auszuschließen. Eine derartige Diskriminierung kann einen in Entwicklung befindlichen jungen Menschen schwer treffen. Durch solche Reaktionen der Umgebung sind Anfälle bei den Betroffenen oft sehr mit Scham besetzt. Jeder hat auch nur das Bild der großen, schweren Anfälle vor Augen: Dabei werden viele kleine von der Umgebung kaum bemerkt, wenn es etwa nur zu kurzfristigen Abwesenheiten kommt. Ein Vorurteil ist auch, dass Epilepsie immer chronisch und schlecht zu behandeln sei. In den vergangenen 15 bis 20 Jahren haben wir viele gute neue Medikamente bekommen.

Was sind die häufigsten Auslöser?

Am häufigsten sind die erworbenen Epilepsien nach Hirnentzündungen, Schlaganfällen, Schädelhirntraumen. Die zweite Gruppe sind frühkindliche Schädigungen – Geburtstraumen (Verletzungen im Rahmen einer Geburt, Anm.), lange, wiederholt auftretende Fieberkrämpfe, Hirnverletzungen in der Kindheit. Erst dann kommen jene Formen, die genetisch bedingt sind, etwa durch angeborene Entwicklungsstörungen oder Stoffwechselkrankheiten. Tatsächlich vererbt sind aber nur wenige Prozent. Es ist ein Vorurteil aus der Nazizeit, dass es sich bei Epilepsie um eine Erbkrankheit handelt. Auch der Begriff „Epileptiker“ wurde in dieser Zeit geprägt und sollte auf keinen Fall mehr verwendet werden. Denn er stempelt die Menschen ab, reduziert sie auf ihre Erkrankung – dabei ist diese nur ein ganz kleiner Teil ihrer Individualität, ihres Menschseins. Und wir dürfen auch nie vergessen, dass dieses Wort den Nationalsozialisten als Begründung diente, Betroffene in den Gaskammern zu ermorden.

Welche Therapien gibt es heute?

Ist die Erkrankung von einem Neurologen diagnostiziert, stehen uns gut wirksame Medikamente zur Verfügung. Damit werden 60 bis 70 Prozent der Patienten anfallsfrei. Die anderen sprechen leider nicht an. Spätestens dann, wenn auch mit der kombinierten Verabreichung von zwei Medikamenten das Ziel der Anfallsfreiheit nicht erreicht wird, müssen die Patienten in ein Zentrum, in dem es eine Epilepsiemonitoringeinheit gibt. Dort wird untersucht, wo im Gehirn die Anfälle entstehen. Danach entscheiden Neurologe und Neurochirurg gemeinsam, ob eine Epilepsiechirurgie möglich ist: Dabei wird jenes Hirngewebe, wo die Anfälle entstehen, entfernt. Zuvor muss aber abgewogen werden, wie hoch das Risiko ist, dass es nach der OP zu neurologischen Ausfällen kommt.

Wie hoch sind die Erfolgsaussichten einer solchen Operation?

60 bis 70 Prozent der epilepsiechirurgisch behandelten Patienten haben danach keine Anfälle mehr. Bei denen, die für eine Operation nicht infrage kommen oder wo der Erfolg sich nachher nicht einstellt, gibt es aber auch noch die Möglichkeit einer Neuro-Stimulation: Hier werden über Elektroden Strukturen im Zentralnervensystem stimuliert. Seit Kurzem gibt es auch ein neues Verfahren, das ohne Implantation von Elektroden auskommt und nur die Hautnerven im Bereich der Stirn stimuliert. Die Neurostimulation ist sehr zukunftsträchtig.

Das Europäische Parlament hat in einer Erklärung festgehalten, dass 40 Prozent der Menschen mit Epilepsie in Europa keine richtige Behandlung bekommen. Gilt das auch für Österreich?

Dieser Prozentsatz kommt durch unterschiedliche Ursachen zustande: Dass eben nicht alle Patienten, bei denen die Medikamente wirkungslos sind, an Zentren untersucht werden. Oder dass bestimmte ländliche Regionen mit Spezialisten unterversorgt sind. Das gibt es auch in Österreich.

Das EU-Parlament fordert auch mehr Geld für Forschung.

Hier tut sich etwas: 2013 werden erstmals drei große Forschungsprojekte mit einer Fördersumme von je zwölf Millionen Euro bewilligt. 20 Konsortien haben sich beworben, gemeinsam mit der MedUni Wien haben wir es unter die letzten acht geschafft. Im April fällt die Entscheidung. Ein Schwerpunkt der Forschung wird sein, das Entstehen von Anfällen nach Schlaganfällen oder Schädelhirntraumen zu verhindern. Bei Kindern wiederum verlaufen ja viele Epilepsien sehr gutartig. Hier ist das Ziel, diese Schutzfaktoren zu identifizieren. Die Hoffnung ist, diese Mechanismen für die Entwicklung neuer Therapien nützen zu können.

Was wünschen Sie sich für Ihre Patienten in Zukunft ganz besonders?

Eine Studie hat gezeigt, dass rund 75 Prozent aller Menschen mit Epilepsie ein selbstständiges, unabhängiges Leben führen können. Allerdings nur dann, wenn Ärzte und die Gesellschaft insgesamt den Patienten nicht mit einem Nihilismus – „Da kann man halt nichts machen“ – gegenübertreten. Denn wir können sehr viel für die Patienten tun. Wenn wir sie intensiv und richtig behandeln und jene herausfinden, die von einer Operation oder einer Neurostimulation profitieren – dann können wir sehr viel erreichen. Vieles hängt nur von unserem Engagement ab.

In Österreich gibt es derzeit 516 Fachärzte für Neurologie, 432 Fachärzte für Neurologie & Psychiatrie sowie 615 Fachärzte für Psychiatrie und Neurologie (bei diesen ist Psychiatrie das Hauptfach, seit ca. zehn Jahren gibt es aber keine neuen Fachärzte mit Doppelfach).

GesellschaftDie „Österreichische Gesellschaft für Neurologie“ (ÖGN) ist die Dachorganisation der heimischen Neurologen. Auf ihrer Homepage www.oegn.at gibt es für Patienten zahlreiche fundierte Informationen über verschiedene neurologischer Erkrankungen – von Demenz und Epilepsie über Migräne, Multiple Sklerose bis zu Parkinson und Schlaganfall. Gleichzeitig werden auch mögliche Ursachen verschiedener Symptome ausführlich erklärt – etwa Bewegungsstörungen, Gangunsicherheit, Gefühlsstörungen, Lähmung, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen oder Schwindel und Stürze.

Kommentare