Warum die Krebssterblichkeit gesunken ist

In den vergangenen 25 Jahren sank die Krebssterblichkeit um 21 Prozent gesunken. Dieser Erfolg sei vor allem wissenschaftlichen Errungenschaften zu verdanken, sagte der Onkologe Christoph Zielinski, Leiter der Universitätsklinik für Innere Medizin I im AKH im Vorfeld des diesjährigen Welt-Krebstages am 4. Februar. Ein Beispiel: In den frühen 1980er-Jahren lebten zehn Jahre nach der Brustkrebs-Diagnose 60 Prozent der Patientinnen, jetzt sind es 90 Prozent.

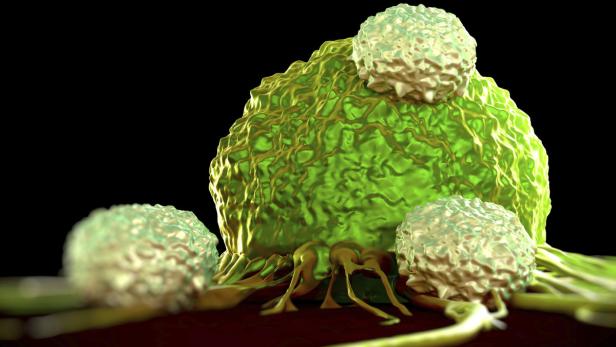

Immunologische Therapien nehmen zu

Die Palette der Behandlungsmöglichkeiten ist in jüngster Zeit durch immunologische Tumortherapien maßgeblich erweitert worden. Die ersten zugelassenen Präparate haben sich im klinischen Einsatz bewährt, neue Substanzen befinden sich in einem fortgeschrittenen Stadium der Entwicklung. Wesentliche Fortschritte gibt es darüber hinaus in der personalisierten Medizin. Dabei geht es darum, die optimalen Indikationen und Kombinationen von Therapien zu finden.

Den Tumor verstehen und gezielt bekämpfen

52 Präparate gegen Krebs seien 2014/2015 in den USA registriert worden, nur fünf davon waren Chemotherapeutika, sagte Zielinski. Das zeige: "Der Weg geht zunehmend weg von Chemotherapeutika, hin zu präzisierten Medikamenten und Therapien." Das bedeutet: "Wir konzentrieren uns auf das Verständnis, dass ein Tumor nicht für sich allein steht, sondern mit seiner Umgebung kommuniziert." Das betreffe etwa Blutzellen und gehe bis hin zu Knochenzellen. Neue Therapieansätze sind eine Folge von ständigem Lernen über das Wesen der Krebstumore selbst. Zielinski spricht von sogenannten Tumor-Identidäten. "Wir wissen mittlerweile, dass sie je nach ihrem biologischen Muster in Sub-Muster zerfallen." Aufgrund dieser jeweiligen molekularbiologischen Eigenschaften sei eine jeweils differenzierte Behandlung erforderlich.

Neue Therapien erfordern mehr Aufklärung für Betroffene

Im öffentlichen Bewusstsein erfordern die neuen wissenschaftlichen Ansätze ebenfalls ein Umdenken: Krebstherapie bedeutet nicht mehr zwangsläufig Chemotherapie mit allen gefürchteten Nebenwirkungen wie Haarausfall und Übelkeit. Injektionen und Tabletten mit andersartigen Folgeerscheinungen wurden zu Optionen. "Vor 20 Jahren, als ich als Onkologin begonnen habe, hat es etwa ein Dutzend Medikamente gegeben. Brustkrebspatentinnen sind ähnlich behandelt worden wie Lungenkrebspatienten. Therapie und Nebenwirkungen waren rasch erklärt. Das ist jetzt anders", sagte Gabriela Kornek, Leiterin der Cancer School CCC Vienna und Präsidentin des Vereins "Leben mit Krebs". Das Gespräch zwischen Arzt und Patient braucht daher mehr Zeit, die der Arzt allerdings nicht unbedingt hat.

Das ist auch ein wesentliches Anliegen der Krebshilfe. Präsident Paul Sevelda, auch Vorstand der Gynäkologie am Krankenhaus Wien-Hietzing betonte, dass immer mehr Patienten und Angehörige Rat in Sachen Erkrankung und Therapie suchen, weil entsprechende Fragen von den behandelnden Ärzte nicht ausreichend beantwortet würden.

Kritikpunkt Ärzte-Arbeitszeitgesetz

Sevelda führt das auf das neue Ärzte-Arbeitszeitgesetz zurück, das deren Wochenarbeitszeit auf 48 Stunden beschränkt. "Der Faktor Zeit mit und für Patienten ist von enormer Bedeutung", mahnte der Experte, "die Situation ist inakzeptabel und erfordert ein rasches Handeln der politisch Verantwortlichen." Auch in der Forschung führe das Arbeitszeitgesetz zu Problemen, betonte Zielinski. "Wir sind gerade in der Lage, die Funktionstüchtigkeit der Klinik zu halten. Aber mit der 48-Stunden-Regelung kann man wissenschaftlich nicht mit amerikanischen Ärzten konkurrieren, die 80 Stunden pro Woche arbeiten." Im schlimmsten Falle könnten zukünftig Leistungen nicht mehr angeboten werden. Er nennt etwa die Knochenmarkstransplantationen. "Dafür braucht es Spezialisten." Univ.-Prof. Gabriele Kornek, ärztliche Leiterin des AKH ist allerdings zuversichtlich, schon bald Lösungen zu finden. "Einiges lässt sich optimieren, da sind wir gerade dabei." Für Univ.-Prof. Ulrich Jäger, Leiter der Klinischen Abteilung für Hämatologie und Hämostaseologie an der MedUni Wien, befürchtet neben dem Forschungsstandort ("Mit einer 48-Stunden-Woche sind wir international nicht konkurrenzfähig.") auch Auswirkungen auf die Ausbildung. "Wir müssen uns Gedanken machen, dies in 48 Stunden durchzubringen."

Der Verein "Leben mit Krebs" ist am 9. Februar beim Krebstag im Wiener Rathaus vertreten und informiert dort über Therapiemöglichkeiten und begleitende Themen wie Rehabilitation, Impfungen und Thromboserisiko bei Krebs. Die Plattform versteht sich nicht allein als Instrument für Patientenfortbildung, sondern auch als Basis für den Wissenstransfer von der Forschung zum behandelnden Arzt. Auf der Website werden Fachvorträge angeboten.

Kommentare