Drei Elternteile – ein Kind

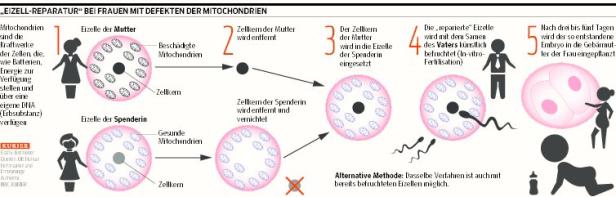

Der Grat zwischen den Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin und ethischen Bedenken könnte in Großbritannien ein Stück schmäler werden. Zur Diskussion steht der Transfer des Eizellplasmas bei der künstlichen Befruchtung, um mitochondriale Erkrankungen zu verhindern.

Mitochondrien sind die Zell-Kraftwerke im Körper – ihre Hauptfunktion ist die Zellteilung und die Bereitstellung von Energie. Ein Defekt kann fatale Auswirkungen haben – von Muskelschwäche über Herzversagen bis hin zum Tod. Eines von 200 Kindern wird mit einem Mitochondrien-Defekt geboren, wobei die Symptome im Normalfall mild verlaufen. Übertragen wird der Defekt über die Mutter.

Bei der erwähnten Technik in der In-vitro-Fertilisation (IVF), dem sogenannten Eizellplasma-Transfer, wird das Zellplasma einer anderen Frau beigemischt, darunter auch die Mitochondrien. Die auf diesem Weg erzeugten Embryonen haben damit drei Eltern: Die Mutter und den Vater für die Gene im Zellkern, sowie die Plasma-Spenderin in Bezug auf die mitochondrialen Gene. Es ist, als würde man bei einem Spiegelei das Eigelb erhalten und das Eiweiß austauschen.

Erbgut

Univ.-Prof. Wilfried Feichtinger von der Wunschbaby-Klinik erklärt dazu: „Das Erbgut bleibt noch immer das der Mutter. Die Eizellen werden nur so manipuliert, dass fremdes genetisches Material für die Zellfunktion eingeschleust wird.“

Während die österreichische Gesetzeslage keinerlei Manipulation der Eizelle erlaubt, ist dieser Eizellplasma-Transfer im US-Bundesstaat New Jersey längst Praxis. „Dort wird diese Methode eher zur Verjüngung der Eizellen von älteren Patientinnen angewandt. Deren Eizellen haben oft schon so eine schlechte Qualität, dass sie sonst nicht schwanger werden könnten“, erklärt Feichtinger.

Spätfolgen

Allerdings haben US-Forscher von der University of California in Irvine nach einer Studie mit Tierversuchen schon vor einigen Jahren vor dieser Methode des Eizellplasma-Transfers gewarnt. Zahlreiche Mäuse, die auf diesem Weg gezeugt wurden, waren unfruchtbar. Ob das auch für die Kinder gilt, die bisher so gezeugt wurden, wird sich erst in den nächsten Jahren herausstellen. In diesem Kontext kommt aber bei Reproduktionsmedizinern immer öfter Kritik auf – für Kosmetika und Medikamente müsse man noch immer oft langwierige Tierversuche absolvieren, doch im Umgang mit der Reproduktionsmedizin sei die Gesetzesgebung in vielen Ländern hilflos. Das führe dazu, dass Methoden wie diese oder die Präimplantationsdiagnostik gleich direkt am Menschen getestet werden.

Kommentare