Warum Fast Fashion aus China bald teurer werden könnte

T-Shirts oder Schuhe von chinesischen Billiganbietern könnten bald teurer werden. Denn am Donnerstag wollen die Wirtschafts- und Finanzminister der EU die Abschaffung der Zollfreigrenze von 150 Euro für Pakete aus Drittstaaten besiegeln. Damit soll vor allem Flut an Paketen aus Fernost eingedämmt werden. Die ist in den vergangenen Jahren kräftig gewachsen.

Nach Angaben der EU-Kommission kamen im vergangenen Jahr 91 Prozent aller Online-Handelsimporte mit einem Warenwert von bis zu 150 Euro aus China. Seit 2022 hat sich die Zahl vervierfacht, seit 2023 mehr als verdoppelt. Von 1,9 Milliarden auf 4,17 Milliarden Sendungen. Insgesamt wurden 2024 rund 4,6 Milliarden Pakete in die EU importiert.

Breite Unterstützung

Unterstützt wird die Abschaffung der Zollfreigrenze von allen EU-Ländern. Damit will man auch ein Signal an den europäischen Handel senden. Angesichts des exponentiellen Anstiegs des Online-Handels habe die Zollfreigrenze zu unlauterem Wettbewerb mit EU-Unternehmen geführt und Umweltbedenken aufgeworfen, heißt es in einer Aussendung des EU-Rats.

Unternehmen außerhalb der EU hätten einen Anreiz gehabt, Sendungen aufzuteilen, um Zahlungen von Zöllen zu vermeiden. Die EU-Kommission geht davon aus, dass 65 Prozent der in die EU eingeführten Kleinsendungen unterbewertet werden, um Einfuhrzölle zu umgehen.

Die Abschaffung des Schwellenwerts ist Teil einer größeren EU-Zollreform, die gerade verhandelt wird. Gelten soll sie mit der Inbetriebnahme des sogenannten EU-Zolldaten-Hubs, mit dem die Zollabwicklung in Europa digitalisiert und vereinheitlicht werden soll. Für Online-Handelsunternehmen soll die IT-Plattform 2028 zur Verfügung stehen.

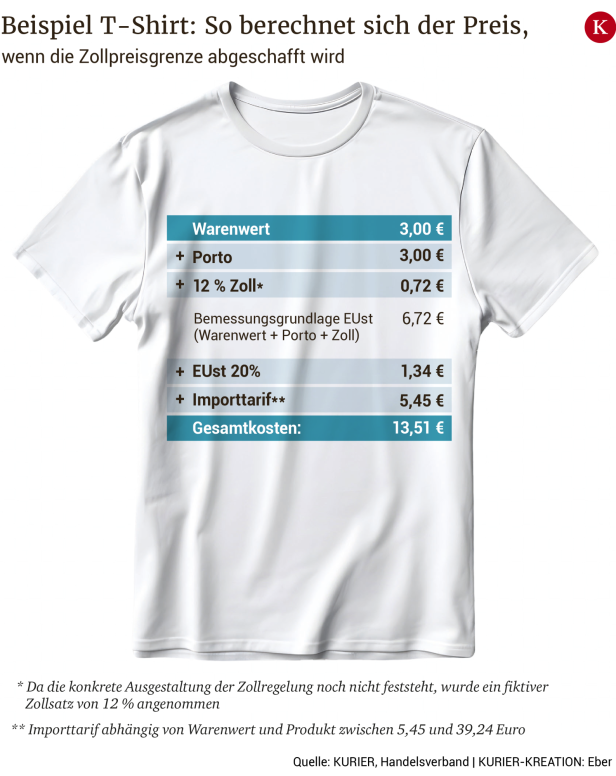

Berechnungen des KURIER mit einem für Kleidungsstücke angenommenen Zolltarif von 12 Prozent ergaben, dass ein T-Shirt, das heute für 12,65 Euro verkauft wird, dann 13,51 Euro kosten würde.

Wie setzt sich die Summe zusammen?

Die Bemessungsgrundlage für den Zoll setzt sich aus Warenwert und Porto bzw. Transportkosten zusammen. Für ein T-Shirt, das einen Warenwert von 3 Euro hat und dessen Versand noch einmal mit 3 Euro zu Buche schlägt, wären dies 6 Euro. Bei einem Zollsatz von 12 Prozent für Kleidung kämen 72 Cent dazu. Um diese Summe erhöht sich auch die Bemessungsgrundlage für die Einfuhrumsatzsteuer von 20 Prozent, für die es seit Juli 2021 keine Freigrenze mehr gibt. Statt 1,20 Euro würden 1,344 Cent Steuer anfallen. Dazu kommt ein Importtarif, der von den Kurier- und Lieferdiensten schon heute für den Aufwand durch die Erfassung und Bereitstellung elektronischer Daten und für die Zollabwicklung üblicherweise pauschal verrechnet wird. Bei der österreichischen Post wären dies im konkreten Fall 5,45 Euro.

"Massenphänomen"

Die Zollfreigrenze werde von den chinesischen Anbietern systematisch ausgenutzt, sagt Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands. Dabei handle es sich nicht um Einzelfälle, sondern um ein „kriminelles Massenphänomen“. Den Schaden beziffert er allein in Österreich mit 4,5 Mrd. Euro. Will fordert auf nationaler Ebene auch die Einführung einer Haftung der Online-Plattformen für die korrekte Warendeklaration.

Ob die Importe von Billigprodukten aus Fernost mit den Maßnahmen tatsächlich eingebremst werden können, ist fraglich. In den USA konnten ähnliche Maßnahmen, wie Analysen von Zahlungsdaten des deutschen Handelsblatts zeigen, die chinesischen Billiganbieter nicht wirklich bremsen.

Umsatzrückgang nur vorübergehend

Trotz des Fallens der US-Zollfreigrenzen und deftigen Zusatzzöllen legten Temu und Shein nach einem Umsatzrückgang im Frühjahr zuletzt wieder zu. Dazu hat auch die Errichtung von Lagerkapazitäten vor Ort und das Abgehen vom Direktversand beigetragen. Daneben nutzen zunehmend US-Händler die Marktplätze aus Fernost.

Lagerkapazitäten bauen die chinesischen Online-Händler auch bereits in Österreich auf, gemeinsam mit Subunternehmen. In Wien Floridsdorf wurden dabei zuletzt auch Verstöße gegen das Arbeits- und Sozialversicherungsrecht festgestellt.

Kommentare