Türkische Gastarbeiter: Erst dringend gesucht, dann ignoriert

Stellen Sie sich vor, es sind die 1960er-Jahre und Sie sind ein junger Türke, vielleicht aus dem ländlichen Anatolien. Die Reise nach Wien dauert mit dem Zug zumindest drei Tage, Billigflüge sind Zukunftsmusik. Es gibt kein Internet, kein Smartphone. In Wien gibt es keine türkische Diaspora, die einem vom Leben hier erzählen und beim Einstieg helfen könnte. Es brauchte wohl Mut, um sich da als Gastarbeiter auf nach Österreich zu machen.

Tausende Menschen haben ihn nach dem "Anwerbeabkommen" zwischen Österreich und der Türkei 1964 bewiesen. "Die Menschen haben sich da auf etwas eingelassen", findet Sylvia Hahn, die auf Arbeitsmigration spezialisierte Historikerin und Vize-Rektorin der Universität Salzburg (mehr Informationen im angehängten Interview).

Einer von diesen Menschen war 1971 der heute 62-jährige Mehmet Saritas. Sein Vater war bereits seit einigen Jahren hier und lud ihn ein. Nicht zum Familiennachzug, sondern zum Arbeiten. Zwei Wochen später hatte der 16-jährige Mehmet eine Arbeit gefunden und füllte Anträge aus.

Arbeiter dringend gesucht

Dass das so schnell und einfach ging, hatte Gründe: Österreich brauchte dringend Leute wie ihn - oder eigentlich jede Arbeitskraft, die man finden konnte. Viele Männer kehrten nie aus dem Zweiten Weltkrieg zurück, viele andere wurden bekanntlich ermordet und vertrieben. Ab den 1950er-Jahren litt man an einem echten Arbeitskräftemangel, der das Wachstum auch noch hemmte, als die Wirtschaft endlich zu boomen begann. Man fürchtete um den Aufschwung und den Wohlstand, den dieser versprach.

Die Republik war nach dem Zweiten Weltkrieg lange ein Auswanderungsland, dessen Bevölkerung anderswo nach Glück und Arbeit suchte. Umgekehrt konnte Österreich mit seinen niedrigen Löhnen kaum jemanden locken. Mehmet Saritas erinnert sich an seine erste Arbeit: Er produzierte nahe der Linzerstraße Radios für 400 Schilling pro Woche (heute wäre das eine Kaufkraft von etwa 120€). Davon konnte niemand gut leben.

Anders als andere in Europa versäumte Österreich lange, Abkommen zum Arbeitskraftaustausch abzuschließen. Die Wirtschaftskammer war dafür, die Gewerkschaft eher verhalten. Erst nach einigem Ringen einigten sich die allmächtigen Sozialpartner darauf, "Gastarbeiter" anzuwerben. Das "Raab-Olah-Abkommen" Ende Dezember 1961 ebnete den Weg. Schon 1962 schloss die Regierung ein Abkommen mit Spanien. Doch die Spanier interessierten sich nicht für Österreich und so richtete sich der heimische Blick nach Südosten zu "Gebieten, die uns eigentlich ein bisschen näher liegen", meint Hahn.

1964 einigte man sich mit der Türkei. Die Lage dort war auch nicht rosig. Die Bevölkerung wuchs rasant, die Wirtschaft nicht. Und so war der Gang ins Ausland trotz aller Mühen für manche Verlockung genug. Deutschland war für Türken die Hauptdestination. Dort waren die Löhne höher und man bemühte sich auch mehr um sie. Doch auch nach Österreich kamen schließlich einige.

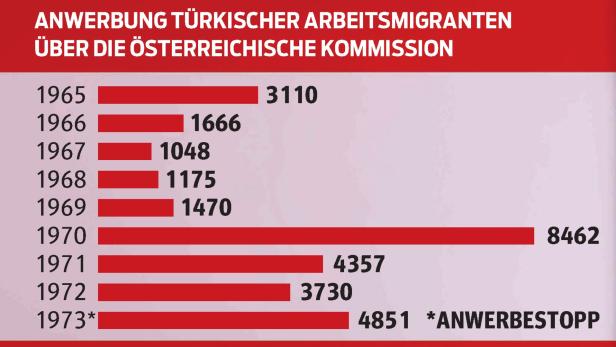

Ein richtiges Geriss um die Plätze gab es zu Beginn nicht. Leute zu bekommen, das "war eigentlich ein relativ schwieriger Prozess", berichtet Hahn. Erst Ende der 1960er-Jahre wurden die vereinbarten Kontingente langsam erfüllt. Der Höhepunkt mit 230.000 Gastarbeitern (der größte Teil aus Jugoslawien) wurde 1973 erreicht.

Um nach Österreich zu können, musste man anfangs nach Istanbul zur personell dünn besetzten "Österreichischen Kommission" der Wirtschaftskammer. Bei dieser konnten heimische Unternehmen Arbeitskräfte anfordern, die dann einen wochenlangen Prozess über sich ergehen zu lassen mussten. Und eine Gesundenuntersuchung. Ohne gute Zähne ging nichts.

Aufgrund dieses Prozesses kamen viele der frühen türkischen Gastarbeiter eher aus dem westlichen Landesteil und den Städten - sofern man das aus der oft mageren Dokumentation noch sagen kann. Dieses Prozedere war nicht nur mäßig erfolgreich, es war auch teuer für die Unternehmen. Deshalb bildete sich schnell eine informelle Alternative heraus. Betriebe fragten Arbeiter, mit denen sie zufrieden waren, ob sie nicht andere kennen. So wie eben Herr Saritas von seinem Vater "angeworben" wurde.

Das vom Staat angedachte "Rotationsprinzip" war ein Flop und völlig realitätsfremd. "Es gibt viele Beispiele, dass sowas nicht funktioniert - nicht nur bei uns", erklärt Sylvia Hahn. Die Unternehmen hassten die Rotation: Mitarbeiter oft monatelang einzuarbeiten, mit ihnen dann zufrieden zu sein und sie wieder gehen zu lassen um teuer neue zu suchen - das ist kein gutes Wirtschaften.

Viele positive Effekte auf das Land

Im aktuellen Diskurs hört man selten, was die Öffnung für Gastarbeiter dem Land gebracht hat. Ihre Mithilfe war eines der Elemente, das trotz Arbeitskräftemangel ermöglichte, die Arbeitszeiten in Österreich zu verkürzen (die 40-Stunden Woche kam 1975) und den Urlaubsanspruch zu verlängern. Die Gewerkschaften erkämpften für ihre Zustimmung auch die Einführung einer “aktiven Arbeitsmarktpolitik”, also die Förderung heimischer Arbeitskräfte.

Doch ab Mitte der 1970er-Jahre schwenkte das Klima um. Die jungen Jahrgänge Österreichs, die den Krieg nicht mehr als Soldaten miterleben mussten, drängten auf einen Arbeitsmarkt, der nicht schnell genug für mehr Beschäftigung sorgen konnte. Politische Kräfte drängten mehr auf eine Rückführung der Gastarbeiter, um Platz zu schaffen. Obwohl das zu einem nicht unbeträchtlichen Teil eine Milchmädchenrechnung war, gingen tatsächlich auch viele wieder zurück.

Gastarbeiter "haben immer Tätigkeiten übernommen, die von Österreichern verlassen worden sind", sagt Hahn. Die sterbende Textilindustrie mit ihren niedrigen Löhnen war am Land das Haupt-Arbeitsgebiet für Türken, in Wien werkten sie in der Baubranche, Gastronomie und jenen Produktionsbetrieben, die sich im entstehenden Speckgürtel rund um die Stadt ansiedelten. Meist waren es Klein- und Mittelbetriebe, die staatliche Großindustrie mit ihren besseren Löhnen nahm kaum Migranten auf.

Qualifikation Nebensache

Das Arbeitsfeld war für manche frustrierend: “Ein Teil hatte eine gute Ausbildung und war nicht sehr glücklich, dann am Bau zu landen.” Erst als sich in der zweiten Phase “das Rekrutierungsgebiet nach Osten und Anatolien verschoben hat”, seien auch viele unqualifizierte Menschen gekommen. Einer davon war Herr Saritas aus einem kleinen Ort nahe Sivas mit seinem erstaunlichen Lebensweg.

Nachdem er zwei Jahre Radios lötete, wechselte er ins Bauwesen. Freizeit hatte er dort zwar wenig, aber dafür den doppelten Lohn. 1975 musste er in die Türkei zum Militärdienst - auch als vom Staat unterdrückter Kurde. Anschließend wollte er in Österreich die Staatsbürgerschaft beantragen, doch dazu musste man schon zehn Jahre durchgehend im Land sein. Es sollte noch Jahrzehnte dauern, bis Herr Saritas die Staatsbürgerschaft bekam. Dabei war das früher viel einfacher als heute, sagt er.

Die neue Heimat

Er ging wieder auf den Bau, aber erkannte bald: Das war nicht sein Leben, vor allem nicht im Winter. Er wollte etwas anderes. Zu der Zeit kam seine Frau Zarife nach Österreich. 1978, das war im Vergleich recht früh. Bei den meisten anderen heimisch gewordenen "Gastarbeitern" kam die Familie erst in den 1980er-Jahren nach und die Kinder mussten wegen der ungewissen Situation auch da oft noch bei den Großeltern in der Türkei bleiben.

Dass diese Kinder zwischen zwei Welten aufwachsen mussten, hat vielen von ihnen am Bildungs- und Integrationsweg nicht geholfen. Familie Saritas wuchs hingegen in Wien in den 80ern um zwei Kinder. Ab da wussten Zarife und Mehmet, dass sie - anders als sein Vater - bleiben würden: Wien war nun ihre Heimat.

Während die dritte Generation der Türken ziemlich sicher den Bildungsstand anderer Österreicher erreichen wird, haben Kinder der zweiten Generation türkischer Migranten eine gemischte Bilanz: Zwar schafften viele einen besseren Bildungsabschluss als noch ihre Eltern, doch nur 41 Prozent mehr als einen Pflichtschulabschluss. Kaum jemand ging etwa an eine Universität. Die Saritas-Kinder waren da anders: Die Tochter studierte Medizin, der Sohn Medieninformatik.

Anders war auch Herr Saritas. Er machte sich als Gastronom selbstständig und blieb das auch. Nach einigen Locations und Versuchen übernahm seine Familie schließlich ihren heutigen Stand "Berivan" am Rochusmarkt, wo sie mit ihren Kunden Schmäh führen und den Herr und Frau Saritas gemeinsam schmeißen.

Mit aggressivem Rassismus habe Herr Saritas in den Anfangszeiten nie schlechte Erfahrungen gemacht, berichtet er. Mag das Klima seither auch rauer geworden sein, die österreichische Öffentlichkeit sah das Thema der "Fremdarbeiter" genannten Neuankömmlinge anfangs offenbar positiv bis gleichgültig. Das ergeben Umfragen (83 Prozent waren anfang der 70er froh, dass Gastarbeiter nach Österreich kamen) und Analysen der Berichterstattung von Medien, ebenso wie ein Blick ins Kurier-Archiv. Im Bericht zum Raab-Olah-Abkommen werden Gastarbeiter nur in zwei Sätzen am Ende des Texts angesprochen. Unmittelbar rund um die tatsächliche Unterzeichnung des Türkei-Anwerbeabkommens und bei seinem Inkrafttreten finden sich gar keine Berichte dazu in der Zeitung.

Das Wort "Fremdarbeiter" wurde übrigens erst ab etwa den 70ern nicht mehr verwendet. Es hatte seine Vergangenheit als Bezeichnung für Zwangsarbeiter in der NS-Zeit. Auch den Begriff "Gastarbeiter" findet Herr Saritas absurd. Vor allem, weil man fast 60 Jahre nach der Ankunft der ersten Türken langsam damit aufhören könnte, die Menschen so zu nennen.

Als richtig “traumatisch” bezeichnet die Forscherin Hahn, die mit vielen Gastarbeitern Interviews geführt hat, deren Erfahrungen mit der Wohnsituation. Viele wohnten höchst prekär, gerade Bauarbeiter häufig in einfachen Baracken, die der Arbeitgeber zur Verfügung stellte. "Das ergab natürlich eine enorme Abhängigkeit vom Unternehmer, fast wie im 19. Jahrhundert“, erklärt Hahn. Türkische Migranten waren oft die letzten Bewohner von Häusern, die dann abgerissen wurden. Nicht selten berichteten Medien von Wucherpreisen für Quartiere, die ohne Sanitäranlagen, Wasser und Heizung waren. Viele kamen auch in kleinsten Substandard-Wohnungen unter.

Davon hatte Wien viele. Hahn erinnert daran, "dass enorm viele Altbauwohnungen in Wien von Gastarbeitern saniert wurden". Das hat auch Herr Saritas gemacht. Im dritten Bezirk - woanders als im heutigen Trendviertel hat er nie gewohnt - trennte er seine kleine Wohnung für die Kinder in noch kleinere Zimmer und installierte Sanitäranlagen.

Die Wohngebiete der "Gastarbeiter" ähnelten jenen der tschechischen Minderheit des 19. Jahrhunderts. Die Gürtelbezirke (15, 16, 17) sowie Teile des 2., 5., 10. und 20. Bezirks waren billig und dadurch attraktiv. Für die Vermeidung von migrantischen Armenghettos ist auch der soziale Wohnbau in Wien verantwortlich. Communities entstanden nämlich eher in einzelnen Häusern als flächendeckend in Bezirken. Gebiete wie der Brunnenmarkt wurden erst viel später zu sichtbaren Zentren türkischer Migranten.

Das liegt auch daran, dass die Zahl der Türken erst in den 80ern und 90ern stark zunahm. Seit 1981 gab es etwa 131.000 Einbürgerungen von Türken in Österreich (53.000 in Wien). 116.000 Menschen mit türkischer Staatsbürgerschaft leben zusätzlich in Österreich (46.000 in Wien). Wobei die Zahl der Einbürgerungen seit 2004 stark zurückgeht (zuletzt weniger als 1.000 pro Jahr) und die hier lebenden Menschen mit türkischer Staatsbürgerschaft seit 1991 stabil ist. In Relation zur Gesamtbevölkerung sehen dieselben Zahlen übrigens so aus:

Die erste Generation lebte aber vor allem auch in unsichtbarer Unsicherheit. Man versuchte, nicht aufzufallen. Herr Saritas ist mit seinem Unternehmergeist auch da eine Ausnahme. Im Allgemeinen begann erst die zweite Generation, sich selbstständig zu machen und das Selbstbewusstsein als Stadtbewohner zu entwickeln. Sie gründeten Handwerksbetriebe und führten laut Hahn die “Renaissance der Wiener Märkte” an. An dieser neuen Sichtbarkeit stieß sich so mancher Österreicher wiederum.

Doch dadurch entstand langsam ein kulturelles Angebot. Da es anfangs keine türkischen Vereine, Ethno-Lokale und für religiöse Menschen auch keine Moscheen gab, traf man sich am Bahnhof, auf Märkten und in Parks. Österreich war schlicht nicht vorbereitet auf die neue Gruppe. Man wollte nur schnell möglichst viele – und möglichst billige – Arbeitskräfte und ging ansonsten laut Hahn "blauäugig" an die Sache heran: “Ein sehr engagierter Priester in Oberösterreich hat darauf schon in den 70ern hingewiesen, dass wir uns darum zu wenig kümmern und hat damals schon gesehen, das darin ein Konfliktpotential stecken könnte."

Kaum Unterstützung für Integration

Nur die Gewerkschaften beginnen sich ab den 1970er-Jahren zumindest arbeitsrechtlich um die Türken zu kümmern. Die Stadt Wien versuchte über den “Zuwanderer-Fonds” mit türkischsprachigen Medien den Menschen nicht nur Information über die Welt bereitzustellen, sondern ihnen - durchaus ressentimentgeladen - auch Verhaltensnormen zu vermitteln. "Yanki" und "Anadolu" hießen zwei der ersten Zeitschriften dieser Art. Eine echte Integrationspolitik, die nicht nur einseitige Anpassung herbeiwünschte, fehlte viel zu lange.

Und so begannen die Türken für ihr Gesellschaftsleben ihre eigenen Vereine zu gründen. Österreich half ihnen dabei im Großen und Ganzen nicht, dafür nahm so mancher Verein Unterstützung aus der Türkei an. Heute führt das manchmal zu Problemen und wird politisch auch kontrovers diskutiert. Aber “wir sind da irgendwo schon auch selber schuld”, sagt Hahn.

Zum vertiefenden Weiterlesen:

- Sylvia Hahn/Georg Stöger: 50 Jahre österreichisch-türkisches Anwerbeabkommen (PDF)

- Peter Payer: "Gehen Sie an die Arbeit" - Zur Geschichte der 'Gastarbeiter' in Wien 1964-1989 (PDF)

- Medien-Servicestelle Neue Östereicher/innen: Geschichte der Zuwanderung von Gastarbeitern

- Projekt Migration sammeln

Korrektur 9.4., 23:30: In einer früheren Version des Artikels hieß es, Herr Saritas habe bei seinem ersten Job 400 Schilling pro Monat verdient. Tatsächlich ging es um sein wöchentliches Einkommen. Ein Transkriptionsfehler, der dankenswerterweise einem Leser aufgefallen ist.

Kurier.at: Wie kam es eigentlich zum Anwerbeabkommen mit der Türkei?

Sylvia Hahn: Viele - vor allem Männer - sind nicht aus dem Krieg zurückgekehrt und zahlreiche Menschen sind auch ausgewandert. Es wird heute oft vergessen, dass Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg auch aufgrund der prekären Wirtschaftslage ein großes Auswanderungsland war. Mit dem Wirtschaftsaufschwung kam es dann zu einem Arbeitskräftemangel. Den wollte man durch gezielte Abwerbung ausgleichen. Das erste Abkommen wurde mit Spanien getroffen, aber es sind keine Spanier zu uns gekommen. Also hat man sich nach Südosten gewandt, in die Gebiete, die uns eigentlich ein bisschen näher liegen und hat ein Abkommen mit der Türkei und Jugoslawien getroffen.

Wer hat das vorangetrieben?

Die Wirtschaftskammer hatte ein großes Interesse daran, sie hat auch eine Anwerbestelle in Istanbul eröffnet. Die Anwerbungen sind zunächst nur schleppend voran gegangen. Es kamen nur einige hundert Menschen. Erst in der zweiten Hälfte der 60er-Jahre begann die Zuwanderung langsam zu boomen. Interessanterweise kam ein Großteil der „Gastarbeiter“ nicht in die Hauptstädte, sondern eher aufs Land. Die „Gastarbeiter“ mussten vielfach als Platzhalter in Industrien herhalten, die schon am absterbenden Ast waren --in den Textilfabriken in Niederösterreich und Vorarlberg zum Beispiel. Sie sehen in diesen Orten einen Bevölkerungszuwachs im 19. Jahrhundert, als die Betriebe gegründet wurden und dann noch einmal in den 60er-Jahren, als die Gastarbeiter kamen. Das war das letzte Aufflackern der Textilbetriebe, getragen von türkischen Gastarbeitern, bevor das die Produktion nach China ausgelagert oder die Betriebe ganz geschlossen wurde.

Wo haben die Leute in Wien gearbeitet?

Hauptsächlich im Baugewerbe und industriellen Produktionsprozessen - auch in den Betrieben, die sich im Speckgürtel rund um Wien angesiedelt haben. Viele haben auch im Gastgewerbe, etwa als Abwäscher in Restaurants gearbeitet, oder Frauen als Reinigungskräfte gearbeitet.

Haben Sie häufig unterhalb ihrer Qualifikation gearbeitet?

Wenn Sie Interviews mit solchen Leuten machen, hören Sie, dass viele verzweifelt waren. Ein Teil hatte doch eine gute Ausbildung und war nicht sehr glücklich dann am Bau zu landen. In der zweiten Welle kamen dann auch sehr viele Unqualifizierte, vor allem als sich das Rekrutierungsgebiet nach Osten und nach Anatolien verschoben hat. Als dann der Ölpreisschock der 70er, der Niedergang der Textilindustrie und die Öffnung der staatlichen Industrie zusammenfielen, gab es eine starke Binnenmigration der Gastarbeiter innerhalb Österreichs. Sie zogen stärker in die Städte nach Wien und Linz. Aber auch kleine Unternehmen begannen allmählich diese Kräfte anzufordern. Viele Handwerksbetriebe, die unter den zunehmend gebildeten Österreichern keine Arbeitskräfte mehr gefunden haben, begannen Arbeitskräfte aus der Türkei über die Wirtschaftskammer anzufordern.

Gibt es Erkenntnisse, ob diese türkischen Gastarbeiter Jobs machten, die sonst brach gelegen wären, oder gab es einen Verdrängungseffekt?

Diese Arbeitskräfte haben immer Tätigkeiten übernommen, die von Österreichern verlassen worden sind. Das machen normalerweise vor allem Männer, die in besser bezahlte Berufe gehen und diese dann durch Frauen oder Migranten ersetzt werden. Die Baubranche, das Gastgewerbe und Handwerksbetriebe waren typisch männliche Erwerbssparten, in denen Gastarbeiter nachrückten.

Warum konnten die Kontingente für Gastarbeiter so lange nicht gefüllt werden?

Man musste die Leute in der Türkei rekrutieren, das war nicht ganz so einfach. Es gab auch strenge Prüfungen - Gesundheitschecks und so weiter. Die mussten gute Zähne haben und fit sein! Es kam also nur eine bestimmte Gruppe in Frage. Auch die Sprachbarriere war ein Problem, Flüge waren wahnsinnig teuer, man konnte nur mit dem Zug fahren. Diese Menschen haben sich ja auch auf etwas eingelassen und die Migration war keine für sie keine einfache Geschichte.

In Österreich stellt man sich das heute wohl oft so vor, dass da eine Tür geöffnet wurde und die Leute dann reinströmten. So war es also nicht?

Nein, es war eigentlich ein relativ langsamer und schwieriger Prozess. Einfacher wurde es, als die Betriebe dann nach einigen Jahren dazu übergingen, Leute mit denen sie zufrieden waren, zu fragen, ob sie nicht noch Freunde oder Bekannte kennen, die das auch machen wollen. Das war zuerst nicht wirklich legal. Der Prozess wurde als nicht mehr über die Wirtschaftskammer gemacht - das hat die Betriebe ja auch etwas gekostet.

Zuerst waren diese Aufenthalte auch wirkllich nur kurz, über ein Jahr. Die Betriebe haben dann aber geschaut, dass sie diese Leute behalten. Die Skifirmen in Salzburg waren zum Beispiel hochzufrieden mit diesen Kräften.

Eigentlich war im Abkommen vorgesehen, dass die Gastarbeiter rotieren. Es sollte sehr schwierig sein, nach einem Jahr wieder zu kommen.

Dazu gibt es in der Geschichte viele Beispiele - nicht nur bei uns - dass das nie funktioniert. Die Amerikaner hatten das mit den Mexikanern in den 1930er und 40er-Jahren so praktiziert. Diese haben sie als saisonale Arbeitskräfte im Krieg geholt und dachten, dass sie die mexikanischen Arbeitskräfte danach wieder zurückschicken könnten.

Ab wann haben diese Menschen begonnen, ihre Familien nachzuholen?

Die ersten haben das schon in den 70ern gemacht, aber das geschah hauptsächlich in den 80ern. Viele mussten aber trotzdem ihre Kinder bei den Großeltern zurücklassen. Der Unsicherheitsfaktor, ob man dableiben kann und seine Kinder nachholen soll, war einfach immer sehr groß, weil alles auf Rotation ausgelegt war und Arbeitsverhältnisse immer wieder verlängert werden mussten. Wir sind da irgendwo schon auch selber schuld, weil wir diesen Menschen lange vermittelt haben, dass sie eigentlich nicht gewollt sind.

Das wirkt nach...

Wir haben heute die Diskussionen um türkische Vereine, die aus der Türkei finanziert werden. Da muss man halt schon auch die andere Seite sehen, dass wir diese Vereine nicht unterstützt haben. Österreich hat sich sehr wenig um diese türkischen Migranten gekümmert. Ob die jetzt Kommunikationsräume haben, Vereine gründen, Unterstützung brauchen. Ein sehr engagierter Priester in Oberösterreich hat darauf schon in den 70ern hingwiesen, dass wir uns darum zu wenig kümmern und hat damals schon gesehen, das darin ein Konfliktpotential stecken könnte.

Vor dem Abkommen gab es ziemlich wenige Türken in Österreich. War man da einfach nicht vorbereitet, dass da auch etwas an anderer Infrastruktur nötig ist?

Darum hat man sich überhaupt nicht gekümmert. Man ist an das einfach völlig blauäugig herangegangen. Man wollte Arbeitskräfte holen und Menschen aus einem anderen Kulturkreis sind gekommen, mit ihren Bedürfnissen und anderen Erfahrungen. Man hat zum Beispiel überhaupt nicht gerechnet, dass diese Leute auch eine andere Essenskultur und Religion haben. In Vorarlberg etwa haben Unternehmer, die engagiert waren, haben dann geschaut, dass sie diverse Produkte wie Bulgur, Oliven, türkisches Joghurt etc. etwa aus München besorgen.

Das ist heute ja schwer vorstellbar, wo es in Wien viele türkische Supermärkte und Läden gibt. Wann entwickelte sich das?

Das ist erst eine Entwicklung der letzten zwanzig Jahre. Ende der 80er hat es zwei türkische Restaurants am Brunnenmarkt gegeben. Erst Ende der 90er hat das enorm zugenommen. Das ist auch eine Sache der zweiten Generation, die nicht mehr nur unselbstständige Arbeitnehmer waren, sondern sich auch selbstständig gemacht haben.

Wo haben die Türken in Wien gewohnt?

Das Wohnen ist für Migranten ein ganz wichtiger Aspekt und war oft traumatisch für die Gastarbeiter. Die Situation war entweder an die Betriebe gekoppelt. Vor allem Männer am Bau haben in Baracken gelebt. Das ergibt aber auch eine große Abhängigkeit vom Unternehmer. Das war fast wie im 19. Jahrhundert. In den 60ern und 70ern war Wien außerdem voll von Substandard-Wohnungen, wo die “Gastarbeiter“ aufgrund der billigen Mieten wohnen konnten. Ohne Wasser, mit Bad und Klo am Gang. Man vergisst, dass enorm viele Altbauwohnungen in Wien von Gastarbeitern saniert wurden, die Wasser in die Wohnungen einleiteten, Duschen und Heizungen und ordentliche Küchen einbauten. Sie haben auch hier oft Funktionen übernommen, die wir in Österreich eigentlich nicht sehen und anerkennen wollen.

Kommentare