Maria Lassnig: Großartige, zwingende Werke

Dass Maria Lassnig zu den wichtigsten österreichischen Künstlerinnen zählt, ist mittlerweile Konsens. Doch es braucht eine retrospektive Ausstellung wie „Der Ort der Bilder“ in der neuen Galerie Graz (bis 28. 4. 2013), um zu verstehen, mit welch unglaublicher Erfindungsgabe, aber auch Methodik diese Malerin seit den 1940er-Jahren an ihre Arbeit herangeht.

Die Ausstellung, die Günther Holler-Schuster für Graz kuratierte, demonstriert dies (mit einer einzigen Ausnahme) ausschließlich mit Werken aus Lassnigs persönlichem Fundus. Und diese Bilder stellen vieles, was in Museen heute vereinzelt zu sehen ist oder am Markt hochpreisig gehandelt wird, locker in den Schatten.

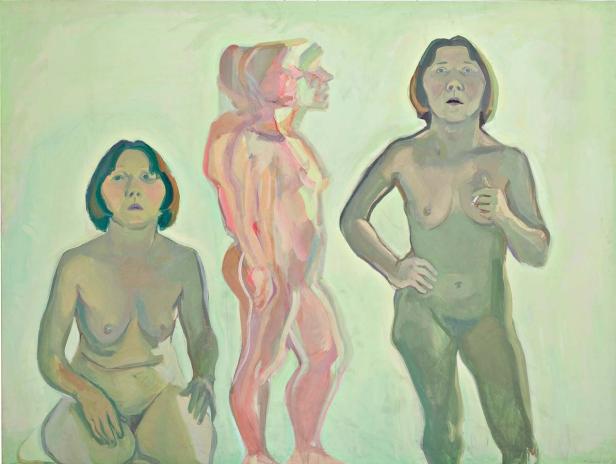

Es ist wohl eine persönliche Bindung an das gemalte Bild, die Lassnig dazu bewog, viele ihrer Werke zurückzubehalten: Bei kaum einer anderen Malerin ist das, was auf der Leinwand erscheint, so direkt an ganz konkrete seelische und körperliche Befindlichkeiten gekoppelt. Die gemalten Schnüre oder Adern, die bei der in Graz gezeigten Serie „Be-Ziehungen“ aus den frühen 1990ern einzelne Körperteile zu verbinden scheinen, mögen dies verdeutlichen – doch die Verbindung zwischen Körper und Farbe, Gedankenwelt und Bildmotiv ist um vieles reichhaltiger, als es solche Werke nahelegen.

Konsequent

Holler-Schusters Verdienst ist, nachvollziehbar zu machen, dass Lassnig in ihrer Kunst nie nach „Expressivität“ im Sinn einer unreflektiert-spontanen Gemütsäußerung strebte – oder gar nach bloßer Befindlichkeitsmalerei, wie sie nur allzu leicht mit weiblichen Rollenklischees assoziiert wird.

Statt dessen porträtiert der Kurator Lassnig als konsequente Bildforscherin, die die jüngst in Mode gekommene „Bildwissenschaft“ quasi vorweggenommen habe: Anders als die Kunstgeschichte, die sich mit Stilepochen und Einflüssen von Künstlern aufeinander beschäftigt, geht es in dieser Disziplin ganz global um die menschliche Fähigkeit, Bilder zu machen und mentale Prozesse bildlich auszudrücken.

Lassnigs „Forschungsmaterialien“ zählen zu den faszinierendsten Erkenntnissen der Ausstellung: Minutiös malte die Malerin um 1978–’80 jene Bilder, die sie mit geschlossenen Augenlidern sah, in Aquarellfarben auf Papier. Wie in ein visuelles Vokabelheft malte sie dazu „Was mir beim Wort ,Liebe‘ einfiel“ oder: „Was fällt mir beim Wort ,Hund‘ ein?“

Mission: Bildfindung

Egal, ob die Verwandelten auf der Leinwand als „Selbstporträt als Ungeheuer“, als „Küchenbraut“ in Form einer Käsereibe oder als „harte und weiche Maschine“ auftauchen: Lassnigs Bilder zeigen stets sehr bewusste Übersetzungsprozesse. Ihre Sprache mag nicht auf Anhieb verständlich sein, aber sie lässt sich erlernen.

Die Künstlerin nimmt selbst von expliziten Zuordnungen an Vorbilder gern Abstand – um so spannender ist es zu sehen, wie Einflüsse der „Außenwelt“ und des Zeitgeists scheinbar zufällig in ihren stimmigen Kosmos kriechen: Etwa in einem „Transparenten Selbstporträt“ von 1987, das scheinbar das Flimmern einer „virtuellen“ Bildschirmpräsenz simuliert, oder einem „Kleinen Science-Fiction-Selbstporträt“ von 1995, aus dem das Motiv der Datenbrille und der Cyberspace-Euphorie jener Zeit herauszulesen ist.

Als wache Beobachterin, die zu jeder Zeit „ganz Auge“ zu sein scheint, springt Lassnig mit Pinsel und Leinwand hier über alle möglichen Epochen und Malschulen hinweg. Was für eine Künstlerin, was für ein Werk.

FAKTEN: Leben und Werk

Kindheit

Maria Lassnig wurde 1919 in Kappel am Krappfeld, Kärnten, geboren. Sie war zuerst als Volksschullehrerin tätig.

Erste Schritte

1941–’43 studierte Lassnig an der Akademie der Bildenden Künste Wien. 1951 ging sie mit Arnulf Rainer nach Paris.

Paris und New York

Von 1961– ’68 lebte Lassnig in Paris, von 1968–’80 war New York ihr Lebensmittelpunkt.

Erfolg in Wien

1980 wurde Lassnig als erste Professorin für Malerei im deutschsprachigen Raum an die Wiener Angewandte berufen.

In jüngster Zeit

Mit Auktionspreisen bis 280.000 € („Mit einem Tiger schlafen“, 2007) reüssierte Lassnig auch am Markt. Ausstellungen in London, Wien, New York, Köln und München zeigten zuletzt ihr Werk.

Kommentare