Helge Timmerberg: "Zufall - ein anderes Wort für Leben"

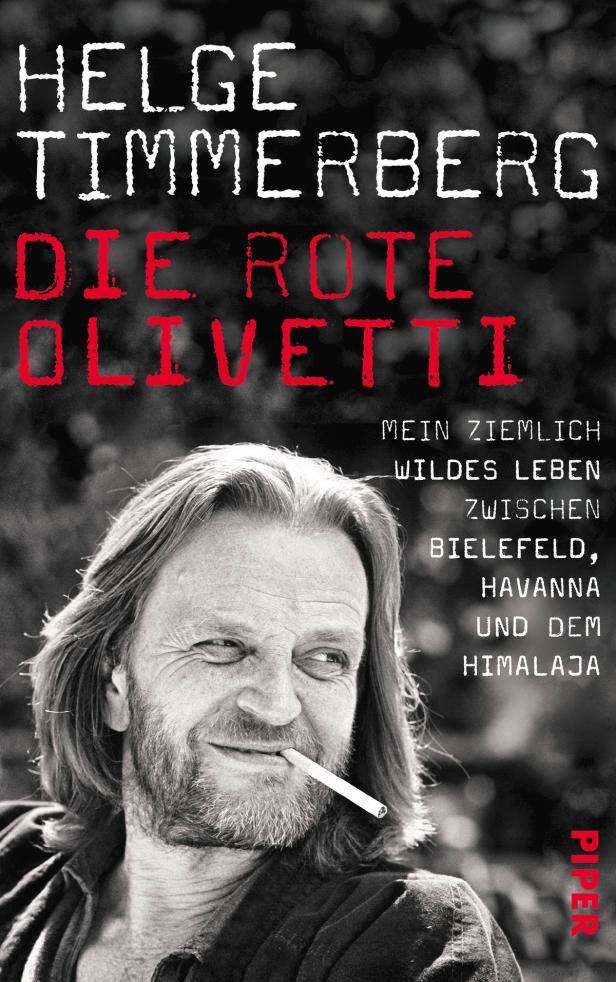

Der gebürtige Deutsche, mittlerweile in St.Gallen und Wien lebende Helge Timmerberg zählt zu den berühmtesten Reiseschriftstellern im deutschsprachigen Raum. Seine Texte erschienen im Stern, der Bunten, im Playboy oder Tempo. Nun ist sein neustes Buch erschienen: "Die rote Olivetti. Mein ziemlich wildes Leben zwischen Bielefeld, Havanna und dem Himalaja" (Piper). Darin beschreibt Timmerberg die Stationen seines journalistischen Schaffens von den Anfängen als 17-Jähriger, über seine goldenen Jahre in Havanna bis hin zur Entscheidung, nur noch Bücher zu veröffentlichen. Das Buch ist nicht nur eine journalistische Biografie, sondern auch ein packendes Stück Reiseliteratur - Sex, Drugs und Lebensweisheiten inklusive.

KURIER: Sie reisten viel, waren auf der ganzen Welt unterwegs. Welche Reise reizt Sie noch?

Helge Timmerberg: Mich reizt eigentlich nicht mehr allzu viel. Meine Reisen orientieren sich nach den Geschichten, die mich interessieren. Die nächste Geschichte werde ich über Russland schreiben, da meine neue Freundin Anna Russin ist. Ich habe mir das lange Zeit selbst verboten, alleine nach Russland zu fahren, denn ich kann die Sprache nicht und die Russen sprechen oft eben nur russisch. Und wenn man die russische Seele verstehen möchte, muss man ihre Sprache sprechen.

Was fasziniert Sie an der russischen Seele?

Das sind wie immer alte Träume. Als Kind sah ich im Weihnachtsfernsehen jedes Jahr die Wiederholung vom "Kurier des Zaren“: Curd Jürgens auf dem Pferd auf der Flucht vor Tataren und Wolfsrudeln vom Ural zum Baikalsee. Herrlich. Ähnliches erhoffe ich nicht unbedingt zu erleben. Aber man reist seinen Träumen hinterher.

Sie sind zweimal via Landweg nach Indien gereist? Würden Sie das anderen aktuell empfehlen?

Klar, denn die Strecke ist heute nicht viel gefährlicher als damals. Die Gefahr heißt nur anderes: Jetzt sind es die Terroristen, früher, in den 1970er Jahren, waren es Räuberbanden. Auch als ich Mitte der 1980er Jahre gefahren bin, gab es gefährliche Situationen. Ich war zum Beispiel zu jener Zeit in Teheran, als Saddam Hussein die Stadt bombardierte. Und der Tod kann einem ohnehin überall auflauern. Die Möglichkeit, dass man neben einer Bombe steht, die hoch geht, ist auf jeden Fall verschwindend gering.

Viele der Städte, die Sie bei Ihren Reisen besuchten, liegen inzwischen in Schutt und Asche.

In Damaskus war ich Mitte der 1990er-Jahre. Aber nur zwei Tage. Ich wollte von dort wieder schnell weg – weiter in den Libanon. Damaskus gefiel mir überhaupt nicht. Die Atmosphäre im Basar war gespenstisch und voller Angst. Im Vergleich zu Marrakesch in Marokko, wo ich jahrelang gelebt habe, war das wie Tag und Nacht. In Damaskus herrschte ein ständiges Gefühl der Angst. Jeder fühlte sich beobachtet.

Gab es Situationen, in denen Sie dachten: Jetzt muss ich sterben.

Ja, wie beim bereits erwähnten Bombenangriff auf Teheran, als mir die Bomben von Saddam Hussein um die Ohren flogen und es keine Schutzkeller gab. Oder im Amazonas, als ich eine Zeit lang mit Goldsuchern unterwegs war. Da gab es zwar täglich gefährliche Situationen, aber bei einem über Stunden gehenden Jaguar-Angriff, hatte ich kaum noch Hoffnung, zu überleben. Wir waren zu dritt, saßen Rücken an Rücken. Die Goldgräber hatten Macheten und ich hatte eine Pfanne und einen Topf, mit dem ich Lärm machte. Der Jaguar griff uns über Stunden immer wieder an, er machte aber nie den letzten Satz. In dieser Situation hatte ich eigentlich die meiste Angst, zu sterben, weil ich sehen konnte, welche Todesangst die ansonsten so abgebrühten Goldgräber hatten. In Beirut geriet ich nachts mit dem Auto in eine Straßensperre von christlichen Milizen. Da ich ein paar Hisbollah-Leute im Auto sitzen hatte, die sehr uncool reagierten, richtete ein Panzer sein Kanonenrohr auf unser Auto. Wir wurden verhaftet und es war lange nicht klar, wie es mit uns weitergehen wird: Können wir weiterfahren, werden wir verhört, gefoltert oder gar getötet?!

Was geht einem in so einer lebensbedrohlichen Situation durch den Kopf?

Da gingen mir meine Versäumnisse und Kinder durch den Kopf, für die ich mir einfach nicht genug Zeit genommen habe. In dieser Todesangst schwört man sich, dass man, wenn man das überlebt, alles anders machen wird. Aber dieser Schwur hält nicht lange.

Wie gehen Sie heute mit dem Tod um?

Ein Leben dauert ja nicht allzu lange. Ich bin jetzt 64 Jahre und ich denke schon des Öfteren übers Sterben nach. Denn so viel Zeit bleibt mir auch nicht mehr, da statistisch gesehen der durchschnittliche Europäer rund 28000 Tage lebt. Und ich bin gerade bei 23000 Tagen angelangt. Die letzten 5000 Tage möchte ich noch ausführlich genießen.

Spielt Glaube in Ihrem Leben eine Rolle?

Ja und Nein. Man ist immer das Produkt seiner Eltern - in meinem Fall war der Vater Nihilist und meine Mutter unglaublich gläubig. Der Glaube hat immer eine starke Rolle gespielt, aber eben auch der Zweifel. Als ich jung war, war ich viel gläubiger als heute. Woran soll ich jetzt noch glauben? An die Jungfrau Maria? An Gott? An den Teufel? Ich will nicht glauben, sondern wissen. Glauben ist die Kapitulation des Wissens.

Haben Sie sich auch für andere Religionen interessiert?

Als ich jung war, habe ich mich vom christlichen Glauben abgewandt, weil ich mit der zum Teil erzgrausamen Geschichte des Christentums und der Bibel nichts anfangen konnte. Das hat mich alles einfach abgetörnt. Nach meinem Aufenthalt in Indien habe ich mich für den Hinduismus interessiert. Ich dachte anfangs, bei dieser Religion geht es nur um den inneren Frieden, um Meditation, aber nach einer Zeit kam ich drauf, dass das so auch nicht stimmt. Als ich viel im Orient unterwegs war, fand ich auch den Islam eine Zeit lang attraktiv, weil die Moslems stets so ein großes Herz hatten. Aber je tiefer man in eine Religion eindringt, desto mehr kommt man drauf, dass sich alle Religionen - im Guten, wie im Bösen - sehr ähnlich sind.

In Ihrem Buch schreiben Sie von den "Beknacktgläubigen“. Wen meinen Sie damit?

Es gibt Abstufungen der Beknacktgläubigkeit. Einige sind harmlos, andere nicht. Harmlos, aber beknackt sind zum Beispiel die Balinesen, die glauben, dass Dämonen nur geradeaus rasen können, und deshalb ihre Hauseingänge verwinkelt verbauen. Vollkommen geistesgestört ist es dagegen, wenn Muslime glauben, nach dem Märtyrertod warteten im Paradies 81 Jungfrauen auf sie. Beknackt ist es auch, wenn man sich sein ganzes Leben lang alle Sinnes- und Lebensfreuden verbietet, nie sündigt, um ja in den Himmel zu kommen.

Sie haben viele skurrile Geschichten erlebt. Kommen diese zu Ihnen?

Viele Geschichten kommen zu mir, weil ich von Zeitungen und Magazinen in Länder geschickt wurde, um von dort zu berichten. Über die Propaganda in Nordkorea, die Pest in Indien usw. Andere Geschichten suche ich gezielt - wie etwa jene über den Flamenco in Andalusien. In diesem Fall dauerte es auch einen Monat, bis ich endlich das gefunden hatte, was den Flamenco ausmacht. Man gräbt und gräbt, und irgendwann macht es klick und die Geschichte steht vor einem.

Welche Rolle spielt der Zufall bei Ihren Reisen?

Der Zufall ist das Wichtigste, denn was kann man schon planen? Zufall ist ein anderes Wort für Leben. Und dafür muss man offen sein. Wenn man mit zu viel Plan durchs Leben geht, verpasst man das Beste.

Auch bei Recherchearbeiten?

Klar, man muss da offen hineingehen, ohne großen Plan und zu viel Konzept. Es kommt dann natürlich vor, dass die Geschichte in eine andere Richtung gelenkt wird. Bei meiner Reportage über Aids in Uganda war das zum Beispiel der Fall war. Das war Anfang 1986 und Aids zum ersten Mal großes Thema in den Medien. Damals glaubte man noch, die Krankheit wird von Moskitos übertragen und ist am Viktoriasee ausgebrochen. Ich bin dann für die Zeitschrift Tempo dort hingeflogen, um den Schrecken. Aber es gab dort keinen Schrecken, obwohl zwei Drittel der Menschen in diesem Dorf in Uganda bereits tot waren. Es lag an der Mentalität der Einwohner, die alle zehn Jahre von einer anderen tödlichen Seuche heimgefallen wurden. Sie sagten, dass Aids ihnen im Gegensatz zu anderen Krankheiten wenigsten noch genügend Zeit lasse, sich von allen zu verabschieden. Das war für mich damals sehr bewusstseinserweiternd.

Sie erlebten als Journalist die goldenen Zeiten der Branche. Wie haben Sie diese Zeit miterlebt?

Man hatte Zeit zum Recherchieren, man konnte für Reportagen verreisen, zu Terminen ins Ausland fliegen und bekam die Spesen zurück erstattet. Für eine Porno-Recherche bekam ich damals drei Monate lang Zeit, Geld spielte keine Rolle. Benötigte man für eine Story einen Helikopter, bekam man einen Helikopter. Das steht auch alles in meinem Buch. Der Verleger meinte zwar, ich soll das nicht reinschreiben, um Neider nicht auf den Plan zu rufen, aber ich musste das dem Leser einfach mitteilen, damit der sich vorstellen kann, warum ich zu dieser Zeit so abgehoben durch die Welt gelaufen bin.

Diese Zeiten sind vorbei. Wie sehen sie den Umbruch der Medienlandschaft?

Momentan befinden wir uns in einer Übergangsphase, in der es klemmt. Der Journalismus wird auch das überleben. Ich habe mich ja rechtzeitig vom Journalismus verabschiedet und habe angefangen Bücher zu schreiben. Da läuft die Sache ja anders, noch gemütlicher. Durch den ständig schrumpfenden Büchermarkt verdiene ich zwar viel weniger als früher, aber dafür hat man noch ausreichend Zeit zum Schreiben zur Verfügung. Aber grundsätzlich ist mir Geld nicht wichtig. Mir ging es bei der guten Bezahlung nur um die Wertschätzung gegenüber meiner Arbeit: Warum soll ich mich von kleinen Beträgen abspeisen lassen, wenn der Chefredakteur das Zehnfache verdient. Ich habe in meinem Leben nie etwas gespart - die Geldbeträge gingen bei mir links rein und rechts wieder raus. Geld ist für mich wie Wasser, wenn es nicht fließt, fängt es an zu stinken.

Ihre Bücher sind Geschichten über Ihr Leben, Ihre Reise-Erlebnisse. Wollen Sie auch mal einen Roman schreiben, eine fiktive Geschichte?

Ich würde gerne einen Roman schreiben, habe auch bereits zwei Manuskripte in der Schublade liegen, aber ich bin so journalistisch geprägt, dass ich mich einfach gerne an der Realität abarbeite. Eine fiktive Geschichte zu erzählen, fällt mir hingegen schwer. Dabei fühle ich mich hilflos. Aber ich gebe nicht auf – hoffentlich geht mir der Knopf irgendwann einmal auf.

Sind Sie zurzeit also glücklich?

Ach, Glück kommt und geht, und kommt und geht. Das ist wie mit dem Wetter, mal regnet es und dann scheint wieder die Sonne. Je mehr man das akzeptieren kann, desto größer ist die Grundzufriedenheit. Als ich vor ein paar Wochen von der regnerischen Schweiz ins sonnige Wien gekommen bin, habe ich mich in den Gastgarten gesetzt und die warmen Sonnenstrahlen genossen. Als dann Frauen im Minirock am mir vorbeispaziert sind, stellte sich schon ein gewisses Glücksgefühl ein.

Kann Reisen glücklich machen?

Als junger Mensch glaubt man, dass Reisen glücklich macht. Aber das sind Torheiten. Man reist oft nur Mythen hinterher. Ich besuche Städte, deren Namen magisch klingen: "Istanbul“, „Katmandu“ und "Kairo!“. Wenn man das hört, ziehen vor seinem geistigen Auge Kamele vorbei, Bazare, enge Gassen, schummriges Licht und Zauber. Lernt man Kairo dann aber tatsächlich kennen, ist die Stadt ein Moloch mit Wahnsinnsverkehr, Luftverschmutzung und korrupter Polizei.

Ich kam von Kairo, hatte offene Beine, die eiterten, hohes Fieber und brauchte dringend Geld. Der Anruf von Tempo kam zum richtigen Moment. Sie wollten eine Geschichte von mir über Kairo. Da es gutes Geld gab, sagte ich zu. Ich flog nach Wien und war sofort in diese Stadt verliebt. Hier lag in den 1980er-Jahren eine gewisse Aufbruchsstimmung in der Luft. Falco, Helmut Lang und die jungen Wilden der Kunst hatten hier ihren Wohnsitz. Wien wurde für mich eine Stadt, in der ich immer wieder gerne zurückkehre. Ich verliebe mich auch immer mehr in die österreichische Landschaft, in die Alpen. Wenn ich von St. Gallen mit dem Auto nach Wien fahre, mache ich immer Umwege. Neulich war ich in Zell am See, stand am See, schaue auf die Berge, sehe den Vollmond und fühle eigentlich die gleiche Magie wie damals im Himalaya.

Sie haben viele Drogen konsumiert und auch viel auf Drogen geschrieben. Stimmt es, dass Sie zum Kiffen aufgehört haben?

Aufgehört würde ich nicht sagen. Ich pausiere. Ich kiffe seit vier Monaten nichts mehr, aber ob es dabei bleibt, wird sich zeigen. Ich fühle mich im Moment aber sehr gut dabei. Das Erlebnis der Nüchternheit gefällt mir. Ich habe aufgehört, weil ich die Abhängigkeit nicht mehr erdulden wollte. Denn ich musste bereits täglich kiffen, damit ich einschlafen konnte. Das Aufhören war dann auch nicht allzu schwer, weil ich mich verliebt habe: Und Kiffen und Frauen, das geht schwer zusammen. Wenn ich kiffe, bin ich zu sehr mit mir selbst beschäftigt, introvertiert und habe keine Zeit für eine Beziehung. Wenn ich kiffe, werde ich kreativ und dann will ich lieber schreiben.

Gibt es eine Ersatzdroge zum Einschlafen?

Ja, Sex. Und davon habe ich zurzeit ausreichend (lacht).

Zur Person

Der gebürtige Deutsche, mittlerweile in St. Gallen und Wien lebende Helge Timmerberg zählt zu den berühmtesten Reiseschriftstellern im deutschsprachigen Raum. Schon früh bereiste er Länder, von denen andere ihr ganzes Leben nur träumen. Seine packenden Reportagen erschienen im „Stern“, in der „Bunten“, im „Playboy“ oder „Tempo“. Nun ist sein neustes Buch erschienen: „Die rote Olivetti. Mein ziemlich wildes Leben zwischen Bielefeld, Havanna und dem Himalaja“ (Piper). Darin beschreibt Timmerberg die Stationen seines journalistischen Schaffens von den Anfängen als 17-Jähriger über seine goldenen Jahre in Havanna bis hin zur Entscheidung, nur noch Bücher zu veröffentlichen. Es ist seine Autobiografie und sein vielleicht persönlichstes Buch – Sex, Drugs und Lebensweisheiten inklusive.

Zum Buch

Helge Timmerberg: „Die rote Olivetti – Mein ziemlich wildes Leben zwischen Bielefeld, Havanna und dem

Himalaja“. Piper Verlag. 240 Seiten. 20,60 Euro.

Kommentare