Karplus: "Österreich nutzt meinen Nobelpreis aus"

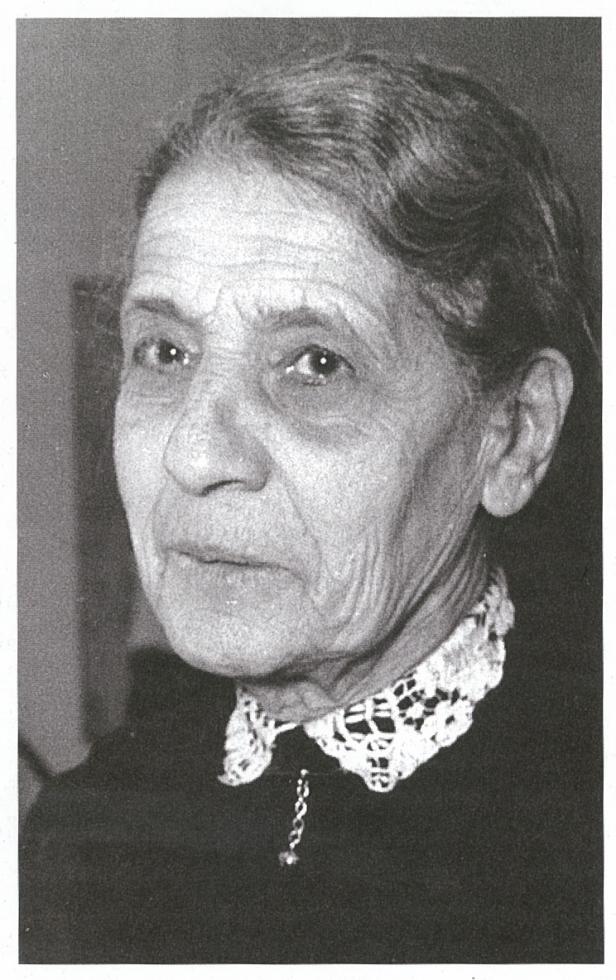

Chemie-Nobelpreisträger Martin Karplus hat das Gefühl, dass Österreich seine Auszeichnung "ausnutzt". Er kam zwar irgendwann darauf, nach wie vor auch die österreichische Staatsbürgerschaft zu haben, aber "ich fühle mich nicht als Österreicher". Österreich probiere nun "ein Drittel meines Nobelpreises für sich zu reklamieren, indem es mich als Österreicher darstellt, aber ich bin Amerikaner!", sagte der 1930 in Wien geborene und von den Nationalsozialisten aus seiner Heimat vertriebene Wissenschafter, der mit seinen US-Kollegen Michael Levitt und Arieh Warshel den Chemie-Nobelpreis 2013 erhält, im Gespräch mit der APA.

Die APA besuchte Karplus in seinem kleinen Büro an der Harvard University (USA). An der Türe hängen die News über die Bekanntgabe und bereits eine Nobel-Medaille - allerdings aus Schokolade. Auf dem Tisch stapeln sich die Glückwunschschreiben und Artikel. Im Interview sprach Karplus über den wohl begehrtesten Anruf für einen Wissenschafter, seine Gefühle gegenüber Österreich und die Gründe für den Erfolg vieler aus Österreich vertriebener jüdischer Wissenschafter.

APA: Ist der Nobelpreis etwas, was man als Wissenschafter in Ihrem Alter und mit dieser wissenschaftlichen Leistung erwartet, sitzt man da am Tag der Bekanntgabe neben dem Telefon?

Martin Karplus: 99 Prozent der mehr als 500 Gratulationsschreiben der vergangenen Tage sagten, es sei höchste Zeit gewesen, ich hätte den Nobelpreis schon vor langer Zeit verdient. Tatsächlich saß ich bis vor fünf, sechs Jahren - zumindest wenn ich in meinem Labor in Straßburg war - zur Zeit der Bekanntgabe am Computer, um zu sehen, ob ich ihn bekomme. In den vergangenen Jahren schlief ich aber tief und fest zu dieser Zeit. Als der Anruf dann vergangenen Mittwoch um 5.30 Uhr in der Früh kam, war mein erster Gedanke: Niemand ruft um diese Zeit an, außer es gibt schlechte Nachrichten. Aber es war doch nicht so. Meine Frau nahm den Anruf entgegen, gab mir den Hörer und jemand sagte, das sei ein Anruf aus Schweden. Dann kam sicher ein halbes Dutzend Leute an den Apparat, um mich zu überzeugen, dass das kein Scherz ist.

Der Nobelpreis holt einen Wissenschafter ins Rampenlicht. Gefällt es Ihnen da?

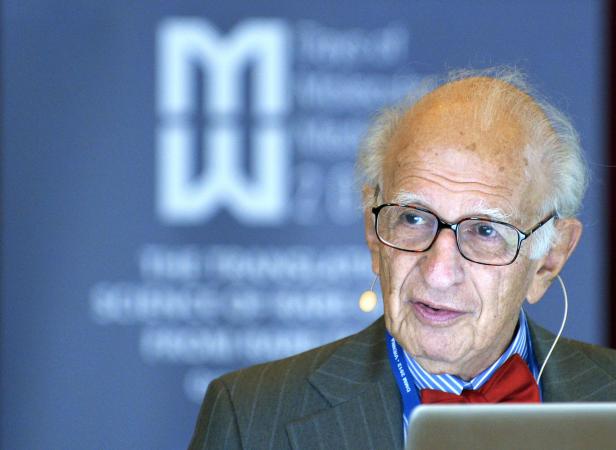

Nein, gar nicht. Mein 1990 mit dem Chemienobelpreis ausgezeichneter Kollege Elias James Corey sagte zu mir bei einer kleinen Feier, dass ich sehr vorsichtig sein müsse, nicht alles akzeptieren dürfe und außerdem glücklich sein könne, den Preis erst mit 83 Jahren bekommen zu haben, weil ich damit eine ruhige Zeit zum Forschen gehabt habe. Denn jetzt werde mein Leben sicher anders.

Aufgrund Ihrer Familiengeschichte hatten Sie einen vorgezeichneten Weg zum Arztberuf. Warum wurden Sie Chemiker?

Als Jude wurde man zu der damaligen Zeit in Österreich entweder Anwalt oder Arzt. Niemand anderer wollte in meiner Generation Arzt werden, also wurde ich dazu auserkoren. Ich habe schließlich auch Sesselbeine verbunden und solche Sachen gemacht. Wie sich die Dinge aber so entwickelt haben, war ich zuerst sehr an Vögeln interessiert, und als ich dann nach Harvard kam, wollte ich verstehen, wie Moleküle arbeiten, nicht nur im Bereich Chemie, sondern vor allem in der Biologie, wo mein wahres Interesse lag. Und ich verstand, dass man Chemie und Physik lernen muss, wenn man ein guter Biologe sein will - heute versteht das jeder, aber 1947 hat noch niemand so gedacht.

Sie hatten bis 1938 eine behütete Kindheit. Hatten Sie durch das Erstarken des Nationalsozialismus in Österreich jemals Angst bzw. Ihre Flucht als traumatisch erlebt? Oder konnten Sie Ihre Eltern davor schützen?

Dank meiner Eltern habe ich aber keine Angst gehabt. Ich hatte mich zwar sehr geärgert, dass 1938 wegen unser geplanten Abfahrt in die Schweiz meine Geburtstagsfeier vom 15. März auf 11. oder 12. März vorverlegt wurde (den Tag, an dem Hitlers in Österreich einmarschierende Truppen von vielen mit Jubel empfangen wurden, Anm.), aber meine Eltern am Radio saßen, statt sich mir zu widmen. Ich habe aber nicht wirklich mitbekommen, was los ist. Ich habe nicht viele Erinnerungen an unsere Flucht, weiß aber noch, dass wir unsere Zeit als Kinder in der Schweiz und Frankreich genossen haben.

Existiert eigentlich das Haus ihrer Familie in Grinzing noch?

Ja, wir haben es auch einmal nach dem Krieg besucht, es war teilweise durch Bomben beschädigt. Aber die Leute, die es von uns übernommen haben, lebten nach wie vor dort.

Haben Sie jemals Entschädigung dafür bekommen?

Nicht für das Haus. Wir haben aber erst kürzlich einen kleinen Betrag aus dem Nationalfonds bekommen, ein Anwalt hatte uns deswegen angerufen.

Wann kamen Sie das erste Mal nach Österreich zurück ?

Zum ersten Mal kam ich, als die Alliierten noch Besatzer waren. Mein Onkel, der nach Österreich zurückkehrte und die von ihm betriebene Fango-Klinik wieder bekam, war sehr anti-kommunistisch eingestellt. Als wir im russischen Sektor einkaufen gingen, weil

Was sind ihre Gefühle für Österreich heute?

Ich habe das Gefühl, dass Österreich probiert, ein Drittel meines Nobelpreises für sich zu reklamieren, indem es mich als Österreicher darstellt, obwohl ich mich überhaupt nicht so fühle. Ich würde auch nicht sagen, ich bin ein Austro-Amerikaner. Ich bin Amerikaner. Und als wir 1985 in Österreich waren, gab es verschiedene Zeichen, dass Antisemitismus ziemlich stark war.

Sie meinen die Episode aus Ihrer Autobiografie, als die Vermieterin Ihrer Pension in Wien meinte, sie verstehe nicht, dass man eine Straße nach einem Juden benennen kann?

Ich bekam jetzt auch vom österreichischen Präsidenten (Bundespräsident Heinz Fischer, Anm.) einen Brief, der sehr nett ist. Er sagt, die Dinge haben sich geändert. Das hoffe ich, aber ich müsste mich selbst davon überzeugen, nicht als berühmte Person, sondern einfach um zu sehen, was los.

Haben Sie jemals eine Einladung einer österreichischen Universität bekommen zurückzukehren oder eine Ehrung erhalten?

Ich wurde zu Vorträgen eingeladen, mein ehemaliger Student Stefan Boresch (von der Universität Wien, Anm.) hat das organisiert. Es gab aber nie eine Einladung, hier eine Stelle zu übernehmen. Es sieht so aus, als würde ich erst seit drei Tagen existieren.

Hätte Sie überhaupt eine Stelle hier interessiert?

Ich hätte das weder erwartet und auch nicht in Erwägung gezogen. Ich betrachte mich nicht als Österreicher. Ich war immer in Frankreich verliebt, habe dort Forschungsaufenthalte gehabt und dann auch eine Position an der Universität Straßburg bekommen, die ich noch immer habe. Was ich immer gesagt habe ist, dass ich gerne in Frankreich leben und in den USA arbeiten würde. Es kam mir aber nie in den Sinn, nach Österreich zu gehen. Ob man eine Ehrung annimmt, ist schwierig zu sagen, das hängt von vielen Faktoren ab.

Also es gibt es auch keinen Wunsch nach Versöhnung, weil Sie eigentlich mit Österreich nichts am Hut haben?

Nein. Ich fand es nett, dass der Präsident mir einen Brief geschrieben hat. Ich bin noch nicht überzeugt von seiner Ansicht, dass Österreich anders geworden ist. Das Einsehen, dass es Schuld gegeben hat, ist heute durchaus weiter verbreitet als früher. Aber wenn man sich die ganze rechte Politik ansieht, muss man sich genau anschauen, ob seine Ansicht stimmt. Die Gemütlichkeit der Österreicher bedeutet auch, dass sie ihre Schuld nicht so leicht akzeptieren, im Vergleich etwa mit den Deutschen. Die Österreicher waren auch deutlich antisemitischer eingestellt als die Deutschen, wenn ich etwa an meinen Großvater denke, der zum Straßenwaschen vor seiner Klinik gezwungen wurde.

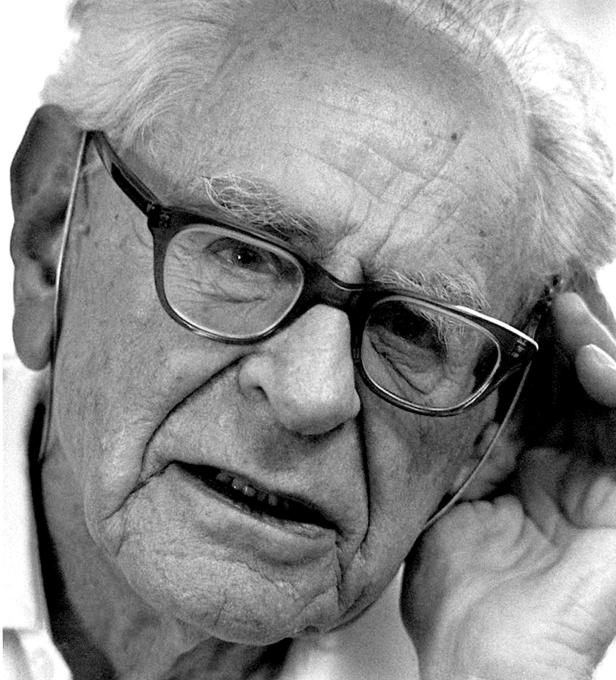

Mit Walter Kohn, Eric Kandel und Martin Karplus gibt es nun schon drei Nobelpreisträger, die das gleiche Schicksal teilen: in Wien geboren, von den Nazis vertrieben und als Wissenschafter in den USA erfolgreich. Was ist der Grund für diesen Erfolg?

Vielleicht war einer der Gründe, dass wir nicht genau wussten, wo wir hingehören, und wir das Gefühl hatten, etwas tun zu müssen, um zu existieren.

Haben Sie das Gefühl, den Nobelpreis für jenen Teil Ihrer wissenschaftlichen Arbeit bekommen zu haben, der auch für Sie am wichtigsten ist?

Was sie sagten, wofür der Nobelpreis ist (das Nobelpreis-Komitee: "für die Entwicklung von Multiskalenmodellen für komplexe chemische Systeme“, Anm.), ist eigentlich nicht der wichtigste Teil meiner Arbeit. Diese Art von Simulation, die wir tun, die Simulation molekularer Dynamik, ist jetzt zentral für Biologie und Chemie. Das hat uns wirklich das Gefühl gegeben, wichtig zu sein, das andere ist nur ein kleiner Aspekt.

Ein schönes Ding ist, dass der Medizin-Nobelpreis dafür vergeben wurde, wie Vesikel sich öffnen und ihre Ladung abgeben, während ich daran gearbeitet habe, wie diese Vesikel durch Kinasen von einem Teil der Zelle zum anderen transportiert werden. Das ist komplementär und das möchte ich auch bei der Nobel-Lecture erwähnen.

(Das Gespräch führte Christian Müller/APA)

Er war ein schlimmes Kind, damals in Wien, das gibt er unumwunden zu. Einmal weigerte sich Martin Karplus, den ihm vorgesetzten Spinat zu essen und spuckte ihn stattdessen auf die Zimmerdecke. „Der Fleck war noch viele Jahre dort sichtbar“, erinnert sich der künftige Nobelpreisträger für Chemie.

Martin Karplus wurde 1930 in Wien geboren und sollte nach dem Wunsch seiner Eltern Arzt werden, weil man in diesem Beruf als Jude in Wien am wenigsten diskriminiert wurde. „Ich ging auch schon mit fünf Jahren herum“, schreibt der künftige Nobelpreisträger in seiner Autobiografie, „und bandagierte Sesselbeine und anderen Ersatz für gebrochene Knochen.“ Der Apfel wäre nicht weit vom Stamm gefallen: Seine beiden Großväter waren berühmte Ärzte in Wien: Johann Paul Karplus als Neurologe, Samuel Goldstern hatte sich auf die Behandlung rheumakranker Patienten spezialisiert und besaß das Sanatorium Fango.

Flucht in die USA

„Martin ist ein typischer Wissenschaftler, wie er im Buche steht“, erzählt Hermann Karplus, in Wien lebender Cousin des Chemikers. „Wir trafen uns vor zehn Jahren, als er kam, um das Haus seiner Eltern in der Grinzinger Paradisgasse zu besuchen. Sein Wiener Akzent ist immer noch unverkennbar.“

Martin Karplus’ Familie flüchtete nach dem „Anschluss“ über die Schweiz in die USA. Dort wurde dann doch nichts aus der Medizin: Karplus studierte in Harvard und Oxford Chemie und lehrt dieses Fach seit 1979 an den Universitäten Harvard und Straßburg, während sein 1990 verstorbener älterer Bruder Robert in Berkeley Physik unterrichtete.

Durch eben diesen Bruder kam Martin Karplus zur Chemie: Die Eltern schenkten Robert bereits in Amerika einen Chemiekasten, mit dem er Experimente durchführte, die einen furchtbaren Geruch erzeugten, aber Martin faszinierten. Auch er wollte mitmachen, „aber die Eltern lehnten das ab, weil sie meinten, dass zwei mit Explosivem experimentierende Buben zu viel seien.“ Stattdessen bekam er von seinem Vater Hans Karplus ein Mikroskop. Martin war enttäuscht, weil es „weder Geräusche noch Gerüche von sich gab“ – doch das Mikroskop besitzt er heute noch. Vor allem, weil es die Grundlage für sein Interesse an den Naturwissenschaften schuf.

Rabbinerschule

Die Familie Karplus ist eine alte jüdische Familie, der Kaufleute und Wissenschafter entstammen. „Urvater“ Friedrich Karplus, eine maßgebliche Größe unter den Juden Mährens, half beim Aufbau einer Rabbinerschule und ließ sich wie viele Bewohner der damaligen Kronländer im 19. Jahrhundert in Wien nieder. Andere Angehörige der weit verzweigten Familie waren Holzindustrielle und Geschäftsleute.

Die Familie hat eine große Geschichte: Margarete Karplus, eine Tante Martins, war mit dem weltberühmten Philosophen Theodor W. Adorno verheiratet. Und Martins Großvater väterlicherseits, der erwähnte Neurologe Johann Paul Karplus war Ehemann der Valerie von Lieben, die einer der bekanntesten Familien Wiens der Gründerzeit entstammte: Robert von Lieben hatte die Elektronenröhre entwickelt, die dann den Aufbau des Telefonnetzes ermöglichte. Martin Karplus’ Großeltern wohnten im Palais Lieben, dem Haus, in dessen Erdgeschoß sich heute das Café Landtmann befindet und in dem damals auch Bertha Zuckerkandl ihren legendären Salon mit Gästen wie Arthur Schnitzler, Gustav Mahler und Gustav Klimt betrieb.

Makart-Bild

Die Großeltern des Nobelpreisträgers – Johann Paul und Valerie Karplus – waren 1919, wie viele assimilierte Juden, aus der Israelitischen Kultusgemeinde ausgetreten und blieben fortan, wie die meisten ihrer Nachkommen, ohne religiöses Bekenntnis. Das half natürlich nichts, als die Nationalsozialisten 1938 einmarschierten. Während Valerie von Lieben kurz vor dem „Anschluss“ verstorben war, flüchtete der Rest der Familie nach Amerika und Palästina. Die Häuser und Wohnungen mit Möbeln und Bildern wurden „arisiert“.

Die Geschichte eines Bildes der Familie sorgte erst vor wenigen Wochen für Schlagzeilen – der KURIER berichtete: Ein Makart-Bild aus dem Besitz der Familie Karplus wurde beschlagnahmt, von einem Nazi-Anwalt veruntreut und 1951 an das Belvedere verkauft. Ein Onkel von Martin Karplus erfuhr 1978 von der Existenz des Bildes und korrespondierte mit dem Belvedere. Aber alle Fristen für die nach dem Krieg erlassenen Rückgabegesetze waren mittlerweile bereits abgelaufen. 1998 wurden jedoch neue gesetzliche Möglichkeiten geschaffen. Durch eine Inventarliste aus dem Jahr 1938 war belegt, dass sich das Bild im Besitz der Familie Karplus befunden hatte. Es wurde restituiert und von Belvedere-Direktorin Agnes Husslein-Arco um 400.000 Euro angekauft, sodass es jetzt rechtmäßig dort ist, wo es sich bereits seit Februar 1951 befindet.

Frühe Autofahrt

Noch eine Erinnerung hat der künftige Nobelpreisträger – der heute sowohl amerikanischer als auch österreichischer Staatsbürger ist – an seine Kindheit in Wien: Seine Eltern hatten damals ein Steyr-Baby. Eines Tages setzte sich der kleine Martin in das Auto und fuhr los. „Ich hatte furchtbare Angst, als sich der Wagen einer Grube näherte, konnte es aber glücklicherweise rechtzeitig stoppen.“

Ein halbes Jahrhundert später besuchte er den Platz seiner Kindheit und das Haus, das die Nazis beschlagnahmt hatten, noch einmal. „Ich sah, dass die Strecke, die ich mit dem Auto zurückgelegt hatte, eigentlich harmlos war und ich sie als Kind viel dramatischer erlebt hatte.“

Heute sind das schon die Erinnerungen eines künftigen Nobelpreisträgers. Der freut sich riesig: "Ich habe jedes Jahr gewusst, dass ich nominiert werde. Aber dass man es bekommt, ist eine Überraschung", sagt Karplus in einem Interview mit dem Deutschlandfunk.

Als Hitler im März 1938 in Österreich einmarschiert, muss der 82-jährige Sigmund Freud von Freunden zur Flucht überredet werden. Erst nachdem seine Bibliothek teilweise zerstört wird, geht er ins Exil. Zum Abschied muss er bestätigen, gut behandelt worden zu sein. Der Zyniker Freud fügt seiner Unterschrift hinzu: „Ich kann die Gestapo jedermann auf das Beste empfehlen.“

Zwischen 1938 und 1945 leistete sich Österreich den gewaltigsten Verlust an Kultur und Wissen seiner Geschichte. Etwa 150.000 Menschen mussten emigrieren, zehn Prozent davon Wissenschaftler. Mit Folgen: Der neuerliche Anschluss an das internationale Forschungsniveau gelang erst spät – der Verlust ist bis heute spürbar. Besonders, wenn ein Nobelpreis an einen Forscher mit Emigrationsgeschichte vergeben wird. Und das ganze Land, unterschiedlich sensibel, den österreichischen Anteil am Preis sucht. Wie diese Woche, als Martin Karplus zum Chemie-Nobelpreisträger wurde.

Die Flucht seiner Familie 1938 ist ein Beispiel für das, was die Wissenschaft heute „Braindrain“ und „Cultural Exodus“ nennt. Wiens Bürgermeister Michael Häupl nannte es einmal den „unglaublichen intellektuellen Aderlass einer Stadt, die gebebt hat vor Kreativität und Innovation.“ Denn die Rückkehr der Vertriebenen war selten. Nur jeder Fünfte kam wieder.

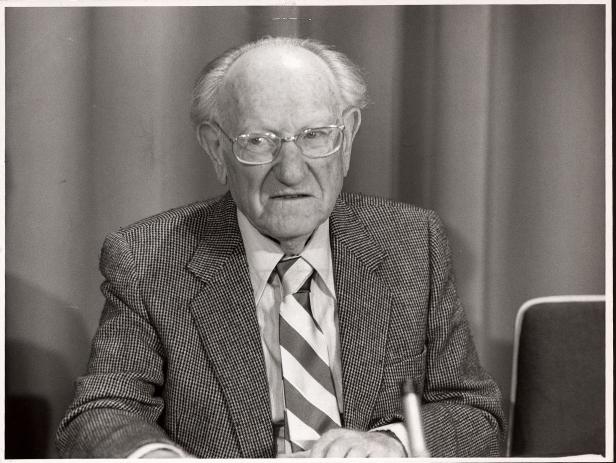

Einer der wenigen war Erwin Schrödinger, einer von drei Nobelpreisträgern, die die Universität Graz 1938 verlor, Otto Loewi und Victor Franz Hess die beiden anderen. Am schlimmsten war der Schnitt bei den medizinischen Fakultäten: Über 50 Prozent des Lehrkörpers wurde aus rassischen und politischen Gründen entlassen. War die sogenannte „Wiener Medizinische Schule“ bis dahin eine der angesehensten, saßen an den Universitäten der 1950er- und 1960er-Jahre auf den Professorenstühlen Forscher der zweiten und dritten Reihe. Friedrich Stadler, Wissenschaftshistoriker der Uni Wien: „Damals ist Österreich zur geistigen Provinz geworden.“ Mit dem Anschluss traten auch in Österreich die Rassendiskriminierungsgesetze in Kraft.

Leid im Exil

Für die Mehrzahl der Vertriebenen bedeutete das Exil nicht nur den Verlust von Heimat, Besitz, oft Familie, sondern auch des Berufs. „Nur eine Elite schaffte es, eine Karriere zu starten“, sagt Stadler. Der Normalfall war Scheitern und Depression.

Frauen hatten es im Exil besonders schwer: Sie galten als Anhängsel der Männer, wie die Geschichten von Sigmund Freuds Tochter Anna, selbst angesehene Psychotherapeutin, und Lise Meitner, der ein Nobelpreis vorenthalten wurde, beweisen das. Selbst Marie Jahoda, damals bereits berühmte Sozialforscherin („Die Arbeitslosen von Mariental“) stand vor dem Nichts, als sie 1936 in England ankam.

Die meisten Wissenschaftler emigrierten aber in die USA, die dadurch einen entscheidenden Forschungs-Anstoß erfuhr. US-Atomforschung oder Mikrobiologie, auch die Psychoanalyse hätten sich viel später entwickelt – die Exilanten haben das amerikanische Geistesleben entprovinzialisiert. Stadler: „So selbstverständlich, wie betuchte Schwerkranke heute in Spezialkliniken in die USA pilgern, kamen sie vor dem Krieg nach Wien.“

Wurzeln des Übels

Die Vertreibung der Vernunft begann schon vor den Nazis, bereits in den 1920er-Jahren nahmen einige erstklassige Physiker Stellungen in anderen Ländern an. Sie hatten dort bessere Arbeitsmöglichkeiten und höhere Löhne. Viele gingen, weil sie bereits während des Austrofaschismus das wissenschaftsfeindliche, antisemitische Klima und den politischen Rechtsruck nicht länger ertrugen. Schließlich bejubelte auch die österreichische Presse bereits im Mai 1933 die Bücherverbrennung.

Oft gerieten sie im Exil erst in jenes Umfeld, das ihnen den Durchbruch ermöglichte. Stadler: „Für einige waren die Bedingungen im Exil eine Chance. Und viele haben die Chance genutzt.“ Ernest Dichter, Karl Popper und Anna Freud wären in Österreich möglicherweise nicht die geworden, als die sie berühmt wurden.

Sigmund Freud brachte es auf den sarkastischen Punkt: „Mir geht es in der Emigration so gut, dass ich geradezu versucht bin, ,Heil Hitler!‘ zu rufen.“

Ein gebürtiger Wiener bekommt den Chemie-Nobelpreis. Großartig! Aber hoffentlich wagt niemand, den 1938 Vertriebenen taxfrei wieder zum Österreicher zu erklären. Mittlerweile ist allen klar, wie schäbig es gegenüber den unfreiwilligen „Emigranten“ und wie schädlich es für die Geisteskultur unseres Landes war, sich nicht aktiv um deren Heimkehr zu bemühen. Doch noch immer wird zugelassen, dass die Intelligenz-Elite das Land verlässt. Diesmal nicht, weil sie verfolgt wird, sondern weil sie zu wenig Entfaltungsmöglichkeiten findet. Das fängt mit einem Schulsystem an, das mehr nach Schwächen als nach Stärken sucht und alle über einen Kamm scheren will.

An den heimischen Unis wiederum wird hart daran gearbeitet, die Frustrationstoleranz junger Leute auszutesten. Wer danach dennoch eine Wissenschaftskarriere anstrebt, findet kaum klare Richtlinien vor. Für „Eggheads“ aus dem Ausland gilt bezeichnenderweise eine hohe Pension als größtes Lockmittel für eine Professorenstelle in Österreich. Doch den roten Teppich ausgerollt hat man Spitzenkräften in Wahrheit nie. Dafür müssten vor allem auch bürokratische Hemmnisse abgebaut werden.

„Elite“ und Spitzenleistung? Gilt in Österreich als „neoliberales“ Projekt, auch wenn es mittlerweile einige (von der Regierung Schüssel eingerichtete) Spitzenforschungsinstitute gibt, die vielleicht gerade die Nobelpreisträger von morgen „produzieren“. Aber über Mindestlohn reden wir halt trotzdem noch viel lieber als über Mehrleistung.

Seine gesammelte Werke hat der Nobelpreisträger auf einer eigenen Homepage veröffentlicht.

Kommentare