Schule in Not: Was derzeit schiefläuft

Jedes Jahr beenden Tausende Schüler in Österreich ihre neunjährige Schulpflicht, obwohl sie die deutsche Sprache nicht beherrschen, nicht rechnen, nicht schreiben und nicht lesen können. Was läuft da eigentlich so fürchterlich schief?

Österreichs Bildungssystem ist zwar in vielen Bereichen im internationalen Vergleich Spitze. Doch gerade bei den Schwächsten versagt das System, erläutert Bildungswissenschafter Stefan Hopmann von der Uni Wien im KURIER-Gespräch (siehe Interview unten).

Hochrisikoschüler

Rund 20 Prozent der Schüler von Brennpunktschulen, das sind etwa jene mit einem sehr hohen Migrantenanteil, sind nach Ende ihrer Schulpflicht am Arbeitsmarkt nicht vermittelbar. Dieser Befund einer Wiener Mittelschul-Direktorin vor wenigen Wochen im KURIER hat für enormes Aufsehen gesorgt. Nicht, weil das den Bildungsexperten des Landes bisher entgangen ist. Sondern weil erstmals eine aktive Pädagogin das Problem beim Namen nannte.

Grund zur Sorge machen vor allem jene Schulen, in denen der Anteil an Schülern mit nicht-deutscher Umgangssprache besonders hoch ist. In einigen wenigen liegt dieser Anteil bei fast einhundert Prozent. Damit einher gehen sehr oft soziale Probleme. "Wir rufen regelmäßig morgens bei ein paar Schülern an, damit die Kinder überhaupt in die Schule kommen. Weil das Kind oft die einzige Person im Haushalt ist, die an diesem Tag einen Termin wahrnehmen muss", bescheibt eine Direktorin ihren Schulalltag. Eine Lehrerin erzählte: "Mir hat eine Mutter erklärt, dass ihre Tochter nicht lesen lernen muss, weil sie das auch nicht kann – und bisher gut zurechtgekommen ist." So sieht der Alltag vieler Pädagogen vornehmlich in Neuen Mittelschulen in Ballungsgebieten aus. Das Phänomen ist nicht auf Wien beschränkt, aber in der Hauptstadt besonders groß.

Vergleichstest

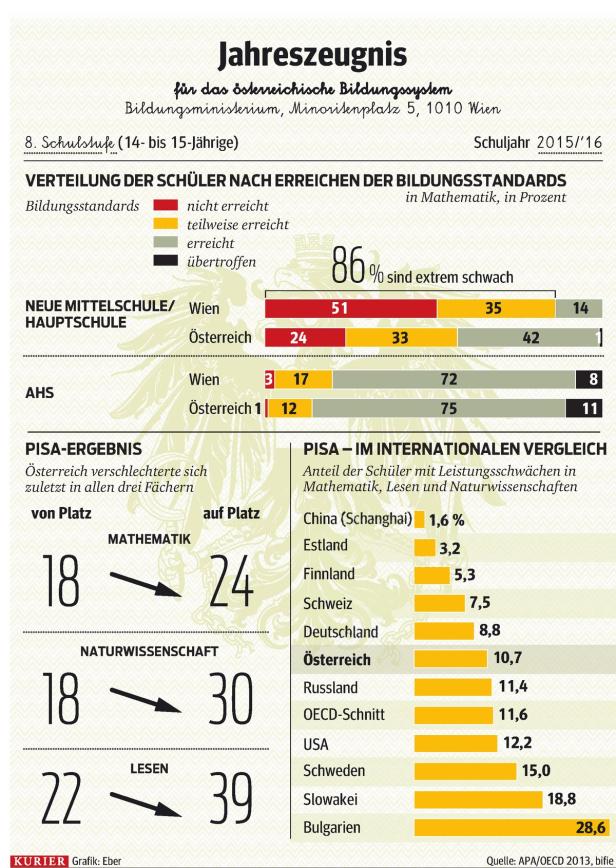

Einen Einblick geben auch die nackten Bildungsdaten des Ministeriums. Seit 2012 werden abwechselnd Schüler der vierten Klasse Volksschule bzw. der vierten Klasse Mittelschule und des Gymnasiums im Rahmen der "Bildungsstandards" getestet und die Ergebnisse der Bundesländer verglichen. Bei den Mathe-Ergebnissen der achten Schulstufe im Jahr 2012 zeigt sich, dass in den Wiener Haupt- bzw. Mittelschulen mehr als die Hälfte der Schüler (51 Prozent) die Minimalstandards nicht erreicht haben, und mehr als ein Drittel die Standards nur teilweise. Anders gesagt: Nur 14 Prozent der Wiener NMS-Schüler erfüllten die Bildungsstandards. Alle Alarmrufe seither verhallten in den Gängen von Stadtschulrat und Ministerium.

Am Donnerstag muss Bildungsministerin Gabriele Heinisch-Hosek einmal mehr schlechte Nachrichten überbringen. Es geht um die Ergebnisse der Standardüberprüfung in Deutsch/Lesen/ Schreiben der vierten Klasse Volksschule. Es ist nicht zu erwarten, dass die Daten optimistisch stimmen.

KURIER: Wird unser Bildungssystem nur schlecht geredet oder ist es reparaturbedürftig?

Stefan Hopmann: In einigen Bereichen ist es Spitze, etwa beim Übergang Schule – Beruf. So richtig schlecht sind wir aber bei der Hilfe für diejenigen, die Hilfe brauchen. Denn der Lernerfolg hängt bei uns sehr stark von der Unterstützung durch das Elternhaus ab. Es gibt zahllose Kinder, die unter schwierigen Lebensumständen aufwachsen. Armut, Gewalt oder kein Arbeitsplatz zum Lernen: 80 Prozent der Leistungsunterschiede resultieren aus Armut – sozial und finanziell.

Sie meinen Kinder aus Brennpunktschulen, die nach der Schule nicht vermittelbar sind?

Zuerst stellt sich die Frage, was Schule leisten kann. Schule ist nicht so stark, dass sie gesellschaftliche Verhältnisse aushebeln kann. Aber wir sollten uns zumindest darum bemühen, dass niemand die Schule verlässt, der nicht die notwendigsten Qualifikationen hat, die es braucht, um Verfügungsgewalt über das eigene Leben zu haben.

Das starre System reagiert nicht, kritisiert Mittelschul-Direktorin Walach (Gassergasse).

Zurecht. Solange ich nach dem Motto arbeite: Ein Lehrer, eine Klasse, ein Fach, komme ich nicht weit. Wir brauchen flexiblere Modelle, wo ich je nach Problem unterschiedlich arbeiten kann. Das erfordert nicht zwingend mehr Personal, aber andere räumliche und organisatorische Voraussetzungen. Schulen brauchen Freiheit, um am Standort Lösungen finden zu können, die für ihre Problemmischung zugeschnitten sind.

Was bringt die Bildungsreform?

Schulen wird wieder keine substanzielle personelle, organisatorische und budgetäre Autonomie gegeben. Das Thema der gezielten Umverteilung für jene Schulen, die mehr brauchen – der Sozialindex – ist völlig ausgeklammert worden.

Sind für Schulen wie die Gassergasse Sofortmaßnahmen nötig?

Sicher. Wir haben wenige Kinder und können viele Lehrstellen nicht besetzen. Wenn wir den Wohlstand erhalten wollen, brauchen wir jeden und jede. Was jetzt passiert, ist ökonomischer Wahnsinn. Die Überlegung, mehr Geld in den Stottermotor Schule zu stecken, greift da zu kurz. Ich muss Schule ganz anders organisieren.

Wie lautet Ihr Vorschlag?

Ein Sozialindex mit Standardbudgets als Ausgangspunkt für alle Schulen: Standorte mit besonderen Herausforderungen erhalten mehr Ressourcen. Und es braucht Autonomie: Schulen erhalten ökonomische Vorgaben und einen Lehrplanrahmen. Am Standort überlegen sie, ob sie "nur" Lehrer brauchen oder andere Qualifikationen wie einen Sozialpädagogen, der vor Ort Familienarbeit leisten kann. So kommt man heraus aus dem politischen Dauer-Hick-Hack, weil man problemorientiert arbeitet. Man muss je nach Grätzelsituation dafür sorgen, dass alle, die mit den Kindern zu tun haben, zusammenarbeiten – Eltern, muslimische oder orthodoxe Gemeinden, Sozialarbeiter, Polizei, Vereine etc.

Womit sollte man beginnen?

Überall dort, wo Brennpunktschulen den Turnaround geschafft haben, stand am Anfang der Satz:Wir akzeptieren, dass wir Probleme haben und schweigen es nicht tot, sondern rufen es raus. Ohne Problemerkennung keine Lösung. Deshalb war der KURIER-Bericht über die Gassergasse wichtig. Und die Schule ist kein Einzelfall.

Wenn jeder den Namen einer Schule kennt, ist das kein gutes Zeichen. Bei der Rütli-Schule im Berliner Stadtteil Neukölln war das nicht anders. 2006 brachte sie ein Brandbrief der Lehrerschaft in die Medien. Es wurde über unhaltbare Zustände berichtetet: „Gegenstände fliegen zielgerichtet gegen Lehrkräfte durch die Klassen. Einige gehen nur noch mit dem Handy in bestimmte Klassen, damit sie über Funk Hilfe holen können.“

Plötzlich wurde in ganz Deutschland über Gewalt in Schulen und über gescheiterte Integration diskutiert. Schließlich war der Migrantenanteil in der Rütli-Schule groß. 80 Prozent waren Muslime – Araber und Türken. Selbst im deutschen Bundestag wurde diskutiert. Es blieb aber nicht beim Reden. Heinz Buschkowsky, der hemdsärmlige SPD-Bezirksbürgermeister aus Neukölln, ließ von Experten ein Konzept entwickeln, wie man die Wende schaffen könnte.

Seine Idee: Die Schule sollte so weiterentwickelt werden, dass sie eine Strahlkraft auf den ganzen Bezirk haben sollte. Dazu nahm die Stadt Geld in die Hand, auch private Sponsoren wurden gefunden. Aus der Hauptschule wurde ein Campus, in der Schüler von der Volksschule bis zur Matura bleiben können. So sollte vermieden werden, dass Schüler dort von Anfang an als Verlierer abgestempelt werden. Es wurde eine Kantine eingebaut, damit ein Ganztagsbetrieb möglich wurde. Mehr noch: Auf dem Campus gibt es zwei Kindergärten, ein Jugendfreizeitheim, eine Sporthalle, eine Volkshochschule, eine Musikschule, einen Kinder- und Jugendgesundheitsdienst etc.

Engagement der LehrerMehr als die Ausstattung und das neue organisatorische Konzept war aber das Engagement der Lehrer ausschlaggebend. Schulleiterin Cordula Heckmann bekam bei der Wahl ihrer Kollegen nämlich freie Hand. Rund ein Drittel der Lehrer hatte sich gegen das neue Konzept ausgesprochen und verließ die Schule. Wer jetzt noch hier unterrichtet, weiß dass z.B. Elternarbeit auch zum Job gehört. Auch viele Projekte wie das Freifach Boxen wären ohne Lehrer nicht möglich.

In der Rütli-Schule wurden viele Hebel gleichzeitig in Bewegung gesetzt – mit Erfolg. Die ersten Absolventen haben bereits ihr Abitur in der Tasche. Und das, obwohl sie nach der Volksschule keine Empfehlung fürs Gymnasium hatten.

Kommentare